对四部门发布的恶势力刑事案件等意见的解读之二

正常服务还是共同犯罪?第三方服务商刑事法律风险分析

近期一些服务商涉黑恶犯罪案例,引发了对第三方服务商刑事法律风险的关注。

以下一些不成熟的讨论,供方家、同仁批评指正。

先看几个例子:A是餐饮店老板,一群人进店后,当着A的面讨论吃饱喝足后,要去某地打砸抢,A老板仍供应饮食。B是出租车司机,几个人上车后,讨论要去某地实施暴力套路贷,B司机仍载其到达目的地。C是刀剪店店主,门口两人肢体冲突,其中一人冲进店里购买一把菜刀,C卖给他后,他冲出去将对方砍成重伤。D是小卖部店主,门口两人肢体冲突,其中一人冲进店里购买一瓶矿泉水,D卖给他,他喝足后冲出去将对方打成重伤。A、B、C、D是正常服务还是共同犯罪?

笔者的初步观点是,要认定第三方服务商构成帮助犯罪,必须同时满足主客观两个条件:(1)服务商主观上明知客户实施犯罪。(2)服务商客观上实施了严重超出正常业务范围的行为,或者虽未超出正常业务但在法益侵害存在紧迫性时仍提供直接促进犯罪的帮助。

但是,实践中,达到其中一个条件,就可能会被追究刑事责任,指控的逻辑是,你明知客户犯罪,还提供帮助,你的行为就超出了正常业务;或者你行为超出了正常业务,你是专业人士,你就应当知道客户是在犯罪。而法益侵害的紧迫性问题,标准更加模糊,说是就是。

所以,如果你想离红线远一点的话,发现客户犯罪或者很有可能犯罪,这单业务就不要做;或者虽然你不知道客户是否犯罪,但业务行本身违规,也不要做。当然,即使如此,也不一定保险,因为红线自己也在变化。

总之,提高警惕、洁身自好、自求多福。

话说回来,一个社会,要正常有效地运转,餐饮、供水、供电、广告、银行、交通运输、中介、公证、律师等等服务机构不可或缺。如果服务商稍有沾边就动辄得咎,那将迫使每个人都扮演类似警察的角色,对服务对象进行严格审查,不但事实上做不到,也不符合面向不特定公众提供服务的特征。

一,服务商涉案的类型分析

在《套路贷案件意见》中,服务商构成帮助犯的情形非常广泛:

第5条第2款:明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:

(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;

(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;

(3)出售、提供、帮助获取公民个人信息的;

(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;

(5)协助办理公证的;

(6)协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的;

(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的;

(8)其他符合共同犯罪规定的情形。

按照严重程度从大到小排列,可以粗略划分为(以犯罪集团为例):

第一,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动、或者在共同犯罪中起主要作用的主犯,包括首要分子和首要分子以外的主犯。

第二,犯罪集团中起次要或辅助作用的从犯。

第三,自身没实施犯罪集团的犯罪行为,但为犯罪提供了帮助。

以上第一、第二两种情形,理论上称之为“共同正犯”。张明楷教授的界定是:必须是各行为人在共同事先构成要件的意思下,相互利用、补充对方的行为,从而使各行为人的行为成为一个整体行为,进而实现构成要件的情形。因此,成立共同正犯,要求客观上有共同实施行为的事实(行为的分担),主观上有共同的行为意思(意思联络)。(张明楷注:《刑法学》,第五版,第396页)

下面的条款就是共同正犯的例子:

《恶势力案件意见》第11条,恶势力犯罪集团的首要分子,是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员,是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,仍接受首要分子领导、管理、指挥,并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。

《套路贷案件意见》第5条第1款:多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当认定为主犯,对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅助作用的,应当认定为从犯。

二,中立行为的帮助,及其模糊地带。

争议最大的,是上述第三种情形是否构成帮助犯?

控方指控说服务商为犯罪提供了帮助,因此构成帮助犯;辩方则抗辩说,是中性的服务行为,即使是被犯罪分子利用了,服务商也不构成犯罪。

陈洪兵教授介绍过三个德国案例(陈洪兵著:《中立行为的帮助》,法律出版社,2010年11月第1版,第192-195页):

【德国律师诈骗帮助案】律师受法律顾问企业中两被告人(企业经理和职员)的委托,就期货交易中对方企业的经济状况以及期货交易本身的风险性进行了详细说明,并制作成一本小册子交给两被告人允许其随便使用。两被告人一开始就有实施期货交易诈骗的企图,律师也明知这一点,律师被以诈骗帮助犯起诉。

【德国律师脱逃帮助案】被告人作为律师,接受被羁押人家属的委托,就亲属帮助被羁押人脱逃是否构成德国《刑法》第120条“私放犯人、引诱或鼓动其脱逃”的私放犯人罪,提供法律咨询意见。律师因为“业务不精”,“坚定”但错误地告知不构成犯罪的咨询意见,结果委托人帮助被羁押人脱逃,律师被以私放犯人罪的帮助犯和庇护犯人罪起诉。

【德国律师伪证帮助案】律师是某民事案件的代理人,应委托人的要求传唤委托人的儿子出庭作证,该证人在第一次询问时就有意作伪证,对方提出让该证人就其证言进行宣暂,该证人于是要求律师帮忙想想办法,但遭律师拒绝。律师被以伪证罪的帮助犯起诉。

这三起案件,法院均作出律师无罪的终审判决。

【德国律师诈骗帮助案】裁判要旨认为:“律师知道正犯者完全是以实施可罚的实行行为为目的仍进行参与,这种参与行为能被评价为帮助行为,此案中的律师行为已经失去了律师咨询的‘一般的性质’,从而与正犯者产生了连带意义,不再具有‘社会相当性’。与此相反,假若律师不知道正犯者如何使用其提供的法律服务,或者只是想到自己的行为或许会被他人实行犯罪时所利用,那么,这样的参与通常还不能评价为可罚的帮助行为,但是,若援助者认识到正犯者具有从事可罚行为的危险性,即其援助行为处于明显的促进正犯者犯行的状态时,则又另当别论”。最后,德国联邦法院认为,尽管如此,认定律师具有帮助的故意在证据评价上还不够充分,故撤销一审对律师构成诈骗罪帮助犯的有罪判决。

【德国律师脱逃帮助案】裁判要旨认为:律师受当事人委托提供法律咨询,属于履行“律师职业上的义务”,从一开始就只有从事律师业务的意识和意思,这种场合通常应推定律师是按照履行义务的要求提供法律咨询意见,因此只有在超出律师职业的范畴,出于促进他人犯罪的意思时,才成立帮助犯。本案中,律师只具有从事律师业务上的法律咨询的意思,因而应否定帮助犯的成立。

【德国律师伪证帮助案】裁判要旨认为:仅仅是期待得到真实证言而传唤证人的律师还不具有保证人地位,倒不如应由证人独自负责。如果让传唤证人的律师就难以预测的证人违反伪证禁止义务的行为承担责任,并施以重大的刑罚后果的话,则必将对律师的职业活动带来深重的不堪想象的后果,因而明显不当。本案中,应当否定不作为形式的伪证罪帮助犯的成立,即便是没有律师传唤证人就不会发生证人作伪证的结果,也不应判处律师承担伪证罪帮助的责任。

考察以上几则判决,不难看出,法院主要考虑的是两个维度:服务商(1)是否明知他人犯罪,(2)是否实施了超出正常业务范围的行为。

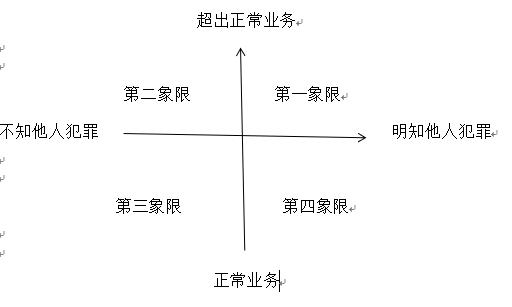

我们可以通过一个四象限图来表示:

第一象限,如果明知他人犯罪、且严重超出正常业务范围,一般会评价为帮助犯或者《刑法》规定的特定罪名。比如《刑法》第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

第二象限,如果不知道他人实施犯罪,就不可能构成帮助犯。但如果其行为严重超出正常业务范围,可能构成其他犯罪。比如《刑法》第三百零五条【伪证罪】在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。其中的鉴定人、记录人、翻译人等。但须注意的是,如果只是违规,则不能入罪。只有符合犯罪构成要件的,才能入罪。

第三象限,即使犯罪分子利用服务商实施了犯罪,服务商也不应评价为犯罪。上述【德国律师脱逃帮助案】、【德国律师伪证帮助案】即属此列。

第四象限,就是人们讨论的“中立行为的帮助”,也是争议较大的。

一个问题是,能否直接否定第四象限的存在?能否凡是明知他人犯罪还提供服务的,就直接认定严重超出了正常业务?认定为帮助犯?

在这种情况下,横轴和竖轴直接重合。

比如前引【德国律师诈骗帮助案】的裁判要旨的前半段:“律师知道正犯者完全是以实施可罚的实行行为为目的仍进行参与,这种参与行为能被评价为帮助行为,此案中的律师行为已经失去了律师咨询的‘一般的性质’,从而与正犯者产生了连带意义,不再具有‘社会相当性’。”

陈洪兵教授对此提出了批评意见:律师提供法律服务的业务行为是否构成帮助犯,不在于律师是否认识到委托人的犯罪意图,而在于律师提供的法律业务本身,尤其是其内容是否超出律师行业所容许的范畴。换言之,即便律师知悉委托人的犯罪意图,即便事实上委托人利用律师所提供的法律服务实施了犯罪,只要律师提供的服务项目和具体内容没有超出律师业务、行业规范所允许的范围,律师就不应承担帮助犯的责任。(陈洪兵著:《中立行为的帮助》,法律出版社,2010年11月第1版,第193页)

张明楷教授也持批评态度:主观说将行为人的“知”与“欲”作为判断标准。其中有人认为,如果行为人知道正犯要实施犯罪而仍然提供援助,那么,其提供援助的行为就不再具有日常行为的性质,应认定为帮助犯。……如果采取主观说,可能导致客观上缺乏因果关系的帮助行为,也成立帮助犯。(张明楷著:《刑法学》第五版,第424页)

另外一个问题是,如果不能否认第四象限存在,文首所举的A餐饮老板、B出租车司机,就落在这个象限。那么该象限都构成犯罪?或者都不构成犯罪?或者应区别对待?比如,这群食客商议的内容,饭后立即去打砸抢、或是隔天去打砸抢有区别吗?到5公里以外打砸抢,或是就在酒店门口打砸抢又有区别吗?

张明楷教授认为:应当为中立行为设置可罚的帮助犯的界限。初步观点是:应当通过综合考虑正犯行为的紧迫性,行为人(帮助者)对法益的保护义务,行为对法益侵害所起的作用大小以及行为人对正犯行为与结果的确实性的认识等要素,得出妥当结论。例如,如果甲的杀人行为并不紧迫,或者A只是大体上估计对方将来可能实施犯罪行为,对于A的日常生活行为不宜认定为帮助犯。反之,向正在斗殴的人出售利刃的,成立帮助犯。(张明楷著:《刑法学》第五版,第424-425页)

据此,文首所举的刀剪店店主C和小卖部店主D的例子中,提供利刃的C,属于存在法益侵害紧迫性时仍提供直接促进犯罪的帮助,而应认定为帮助犯;但D的矿泉水由于不具有法益侵害的紧迫性和直接促进犯罪的作用,而不应认定为帮助犯。

需要指出的是,这些象限,只是一个分析的框架,其中存在着相当的模糊地带:

一方面:“超出正常业务”、“明知他人犯罪”都难以准确界。(详见后述)

另一方面:第一象限的严重程度过高时,也可能会被评价为共同正犯。

三,什么是“明知”?

一个小孩给另一个小孩讲故事,说有个富翁,把财宝埋在地下,多年后想去挖,居然忘记了埋藏地点,一怒之下跳河自杀,就在他离水面只有0.01秒的时候,突然想起埋藏地点了,但为时已晚,还是淹死了。另一个小孩就问:那你怎么知道富翁想起来了?

《刑法》中的“明知”,是一个含义不清,解释混乱的概念。

核心的争议是:

第一,明知,是仅指“知道”,还是也包括推定的“应当知道”?

第二,如何证明“明知”?

《刑法》是区分“明知”、“应知”两个概念的,第二百一十九条第二款:明知或者应知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论。

王新教授指出:然而,在许多司法解释中,并没有采取《刑法》第219条第2款的表述模式,而是将“应当知道”与“知道”并列在一起,从而作为“明知”含义中的一种形式。对比可见,《刑法》第219条第2款中的“应知”是一个与“明知”并列的同位概念;而在司法解释中,“应知”则是“明知”的下位概念,两者是区别级次来使用“应知”。从法律级次上讲,《刑法》是司法解释的上位法,故司法解释不能背离《刑法》而另起“炉灶”。(王新:《我国刑法中“明知”的含义和认定——基于刑事立法和司法解释的分析》,载《法制与社会发展(双月刊)》,2013年第1期(总第109期)第68页)

《恶势力案件意见》也是并列使用“知道”和“应当知道”,比如:“恶势力的其他成员,是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪,仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子……”、“恶势力犯罪集团的其他成员,是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,仍接受首要分子领导、管理、指挥,并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。”

但《套路贷案件意见》中关于帮助犯明知问题,却存在矛盾之处。第2款只使用了“明知”概念,不包括“应当知道”,但第3款对于是否“明知”又要求结合各种因素综合分析认定,又包括了“应当知道”。

见《套路贷案件意见》第5条第2款:明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外。

第3款:上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”,应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。

笔者认为,根据刑法谦抑原则,和概念一致性原则,这里的“明知”,解释为不包括“应当知道”为宜。

四,紧急避险与期待可能性问题

如果前面的例子中,食客扬言不招待饭食就先砸了A老板的饭店;或者乘客把凶器露出来,要求B司机开车前往目的地。

则A老板、B司机应当构成紧急避险,或者不具有期待可能性,从而阻却违法性、可罚性,阻却犯罪。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号