再度重拳出击!——对新知识产权刑事案件司法解释的解读

2025年4月23日,最高法、最高检联合发布了《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“新解释”),并自4月26日起施行。

新解释对2004年、2007年、2020年发布的三部旧司法解释(以下简称“旧解释”)进行了整合,并按照《刑法》第三章第七节关于知识产权犯罪的罪名和条文顺序,对假冒注册商标、侵犯商业秘密等犯罪的定罪标准进行了系统调整与补充。

总体来看,新解释在知识产权刑事司法领域,进一步收紧了打击标准:一方面,密织法网,通过新增诸多犯罪情形,扩大刑事打击范围;另一方面,加重惩罚,不仅进一步降低入罪门槛、提高罚金刑上限,还要求对特定情形从重处罚,明显增加了打击力度。但在保障被告人的辩护权、技术抗辩权、有效防止冤假错案方面,还留下了不少遗憾和空白。司法机关在打击犯罪的同时,未能兼顾技术中立,在未来的实践中,可能导致控辩双方进一步失衡。

总体而言,新解释主要呈现出以下特点:

第一,降低入罪门槛。

早在旧解释(2020年)出台时,“两高”相关部门负责人答记者问就提到“根据司法实践需要降低了入罪标准”。而新解释,进一步降低了入罪标准。

在“非法经营数额”“违法所得数额”等量刑标准上,新解释基本沿用了旧解释的规定。甚至,在部分罪名中,入罪门槛反而有所下降。例如:

• 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪:旧解释(2004年)要求数量达到2万件以上,但新解释将标准降至1万件以上;

• 假冒专利罪:旧解释(2004年)要求给专利权人造成直接经济损失50万元以上,新解释降低为30万元以上;

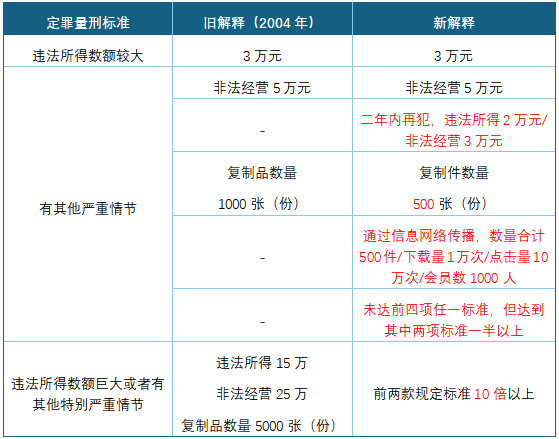

• 侵犯著作权罪:旧解释(2004年)规定复制品数量需达1000张(份)以上,新解释则降低至500张(份)以上。

此外,新解释增设了针对在同一种服务上使用相同商标的入罪标准,并在征求意见稿的基础上,将违法所得入罪门槛由10万元下调至5万元。

第二,增加入罪情形。

新解释对原本属于量刑考量的情节,调整为直接的入罪标准。最典型的变化是:对于行为人在二年内因侵犯知识产权行为受过刑事处罚或行政处罚后,再次实施侵权的情形,旧解释仅作为“不适用缓刑”的量刑因素,但新解释则明确规定为入罪情形,大幅度加重了对再犯者的打击力度。

第三,从重从严处罚。

新解释不仅扩大了入罪范围,也强化了处罚力度,具体体现在:

• 明确从重处罚情形。对主要以侵犯知识产权为业的行为,旧解释只是规定“一般不适用缓刑”,而新解释进一步要求“一般酌情从重处罚”;

• 大幅提高罚金刑上限。旧解释规定罚金一般为违法所得1倍以上5倍以下,而新解释将上限提高至10倍,赚越多,罚越多,体现了罚金力度的明显加强。

具体解读内容如下:

1.新增:明确“同一种商品、服务”的认定标准

旧解释未对“同一种商品、服务”作出明确规定,因此,司法实践中,存在诸多争议。新解释第一条对此作出专门规定,并强调“应当在权利人注册商标核定使用的商品、服务和行为人实际生产销售的商品、实际提供的服务之间进行比较。”新解释使认定标准更为严格,避免仅因名称相似而入罪,进一步保障刑事司法的准确性与规范性。

2.新增:二年内再犯的,入罪标准降至违法所得2万元或非法经营数额3万元

针对“情节严重”的认定标准,新解释第三条新增规定:二年内因实施刑法第二百一十三条至第二百一十五条规定的行为受过刑事处罚或者行政处罚后再次实施(以下简称“二年内再犯”),违法所得达2万元或非法经营数额达3万元的,即可认定为情节严重。相对于旧解释仅将“二年内再犯”作为量刑情节,新解释将其直接纳入入罪标准,显著降低了入罪门槛。

基本上可以说,二年内再犯的入罪率极高,有该违法犯罪记录的人,最好是远离该行业。

3.新增:在同种服务上使用相同商标的“情节严重”标准

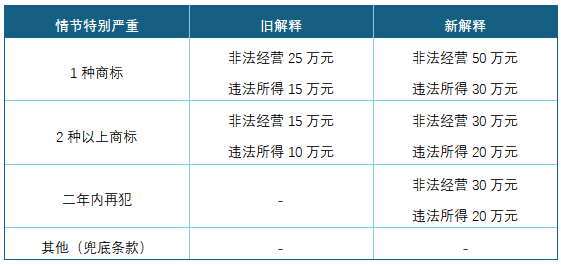

旧解释中仅对在同种商品上使用相同商标属“情节严重”的情形作出规定,未涉及同种服务的情形。新解释对此进行了补充,明确了在同种服务上使用相同商标时的“情节严重”及“情节特别严重”认定标准,具体如下:

4.修改:“情节特别严重”标准统一提高为“10倍以上”

新解释第三条第四款规定,非法经营数额达到本条前三款相应规定标准10倍以上的,应当认定为刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”。与旧解释相比,新解释显著提高了“情节特别严重”的认定数额标准。某种程度上,对三至十年重刑予以慎重区分,相对比较合理。具体变化如下:

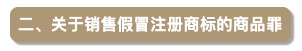

1.新增:2种推定“明知”的情形

根据新解释,对以明显低价进货或销售、案发后,转移、销毁证据或提供虚假证明的,推定为“明知”。这两项规定进一步降低了控方在证明主观明知方面的举证难度。相比旧解释,新解释在推定明知的情形上,范围更广、更细。详见下表。

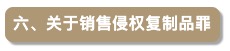

2.新增:“违法所得”数额标准为3万元以上

新解释首次明确规定,违法所得3万元以上的,属于“违法所得数额较大”。早在2020年,《刑法修正案(十一)》就将本罪的构成要件从“销售金额数额较大”修改为“违法所得数额较大或者有其他严重情节”。但此后,一直缺乏明确标准,导致该条款在实践中几乎处于“沉睡”状态。在此期间,司法实践的通常做法,是以“销售金额5万元以上”来认定“有其他严重情节”,进而对被告人定罪处罚。

新解释补上了这一空缺,使违法所得标准的适用更加明确。但是,该标准的门槛很低,值得商榷。

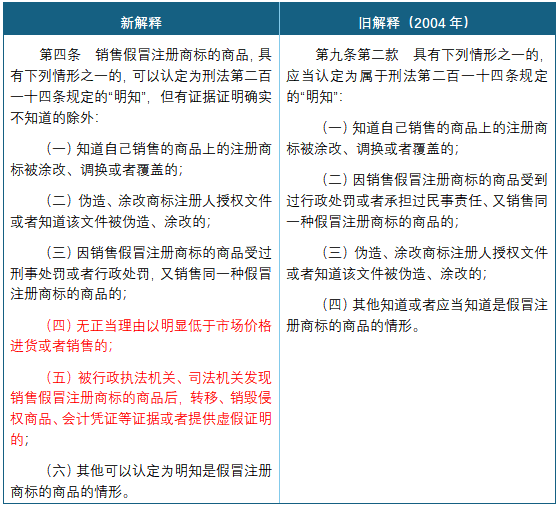

3.新增:“二年内再犯”和“货值金额”标准

对于认定“有其他严重情节”,新解释在保留销售金额标准(5万元以上)的基础上,增加了两种新的认定情形,具体标准如下:

此外,新解释规定,达到上述标准10倍以上的,应认定为“违法所得数额巨大”或“有其他特别严重情节”,对应更重的刑罚幅度。

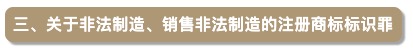

新解释对“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准进行了调整,总体趋势是降低入罪门槛,并补充了“二年内再犯”及“尚未销售或部分销售”的标准。具体变化如下:

此外,新解释规定,标识数量、违法所得数额或者非法经营数额达到上述“情节严重”标准5倍以上的,应当认定为刑法第二百一十五条规定的“情节特别严重”。

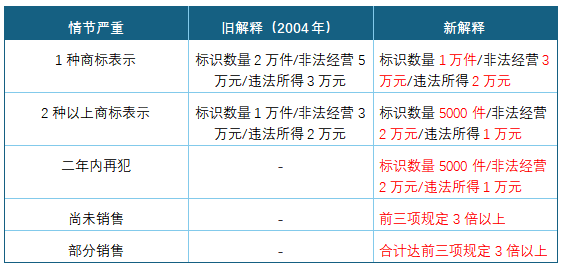

1.调整“假冒他人专利”的行为

新解释对“假冒他人专利”的行为进行了调整,在原有基础上,将旧解释(2004年)规定的四种情形归纳为三种,表述更加准确、严谨。具体对比如下:

可以看出,新解释在整合原有内容的同时,对表达进行了统一和细化,如将“广告或者其他宣传材料”与“合同”等内容并列,明确了误导对象为“发明、实用新型或者外观设计”,增强了可操作性和适用准确性。

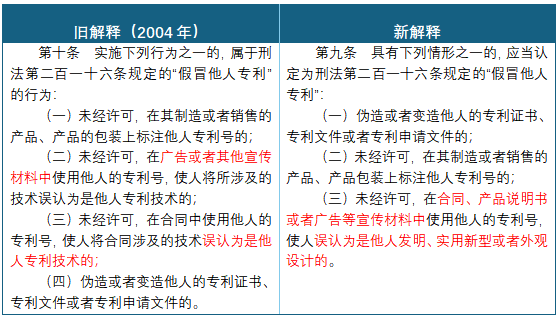

2.降低损失数额标准为30万,新增“二年内再犯”标准

对假冒专利罪“情节严重”的标准,新解释基本延续了旧解释,新增了“二年内再犯”的规定,并将造成直接经济损失由50万元降低至30万元,其他标准保持不变。具体如下:

新解释对争议较大的“未经著作权人许可”“复制发行”等认定标准作了进一步明确。

1.减轻控方举证责任

按照通常规则,侵犯著作权罪中,公诉机关需证明被告人未经著作权人许可。但针对涉案作品、录音录像制品种类众多且权利人分散的案件,新解释第十一条第三款作了调整,只要控方有证据证明涉案作品、录音录像制品系非法出版、复制发行、通过信息网络向公众传播,且出版者、复制发行者、信息网络传播者不能提供获得著作权人、录音录像制作者、表演者许可的相关证据材料的,即可认定为未经许可。

这实际上降低了控方的举证责任,将部分证明责任转嫁至被告人,要求其自行举证证明获得过许可,否则推定为未经许可。

2.修改入罪标准,扩大惩处范围

新解释对“有其他严重情节”及“违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节”的认定标准作了重要修改,具体包括:

• 二年内再犯的,违法所得达2万元或非法经营额3万元,即可认定为“有其他严重情节”;

• 对通过信息网络传播的行为,不再局限于以金额标准认定,还可依据传播数量、点击量、下载量、会员人数等指标综合认定;这门槛很低,尤其是在网上经营各种电子图书馆的人来说,需特别谨慎!

• 违法所得数额巨大或存在特别严重情节的,标准调整为前述标准的10倍以上,较旧解释有所提高。具体如下表:

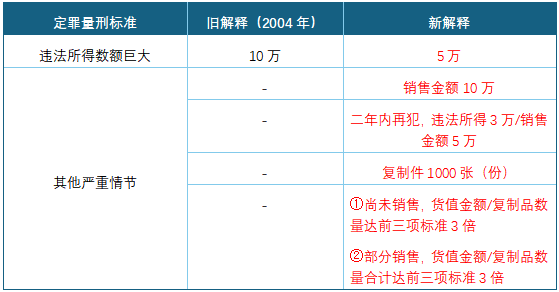

2020年《刑法修正案(十一)》新增了“有其他严重情节”的入罪标准,新解释对此进一步细化,并下调了“违法所得数额巨大”的标准,同时明确列举了“其他严重情节”的具体情形。详见下表。

2020年《刑法修正案(十一)》对侵犯商业秘密罪进行了重要调整,将原条文中的“给商业秘密权利人造成重大损失”“造成特别严重后果”分别修改为“情节严重”“情节特别严重”。新解释据此进行了相应完善。

1.明确“盗窃”“电子侵入”行为

未经授权或超越授权使用计算机信息系统等方式获取商业秘密的行为,在旧解释(2020年)中被认定为“盗窃”,而新解释将此种行为认定为“电子侵入”。

2.调整定罪量刑标准

新解释对“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准进行了细化,主要变化包括:

• 将二年内再犯、造成损失或违法所得10万元以上的情形,纳入“情节严重”;

• 将旧解释中“直接导致商业秘密权利人破产、倒闭”的标准,升档归入“情节特别严重”;

• 将三年以上量刑标准的门槛,由损失或违法所得250万元提升至300万元。

具体对比如下表:

3.调整“损失数额”的计算方法

旧解释(2020年)关于损失数额规定了3种计算方式:①被侵权销量减少总数*权利人每件产品合理利润;②销量减少总数无法确定的,侵权产品销量*权利人每件产品合理利润;③权利人被侵权销量减少总数和每件产品合理利润均无法确定,侵权产品销量*每件侵权产品合理利润。新解释删掉了第③种计算方法。

这一调整,将进一步强化以权利人实际受损为中心的损失认定标准,避免侵权人因自身经营状况获利而影响案件定性。

![]()

本罪为2020年《刑法修正案(十一)》第23条新增,规定“情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”新解释明确,具有本解释第十七条规定情形的,应当认定为刑法第二百一十九条之一规定的“情节严重”。

通过这一规定,首次明确了本罪“情节严重”的具体认定标准,有助于统一司法裁量标准,提升打击力度。

![]()

1.取消单位犯罪3倍数额标准

根据旧解释(2004年),单位实施侵犯知识产权犯罪的,定罪量刑标准按照个人犯罪标准的3倍执行。

新解释取消了这一规定,明确单位犯罪与个人犯罪适用相同的定罪量刑标准。对单位判处罚金的同时,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法承担同等刑事责任。

2.罚金刑适用上限大幅提高

旧解释(2007年、2020年)规定,罚金一般为违法所得的1至5倍。新解释将罚金标准提升至1至10倍,大幅提高了罚金刑上限,体现出对侵害知识产权行为加重经济惩罚的政策导向。

简言之,赚得越多,罚就越重。

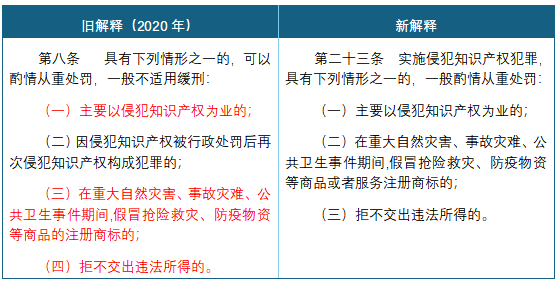

3.新增“从重处罚”情节

旧解释(2020年)中规定了4种“不适用缓刑”的情形,但新解释取消了该该规定,同时将其中的3种情形改为从重处罚情节。对比如下:

4.单独的悔罪表现,不再作为从轻处罚情节

旧解释(2020年)规定,具有悔罪表现的,可以酌情从轻处罚。但新解释取消了这一条款,意味着单纯悔罪已不再作为从轻处罚的考量依据,除非被告人主动认罪认罚。

![]()

新解释紧扣国家加大知识产权保护和刑事打击力度的政策导向,通过降低入罪门槛、扩大打击范围、提高罚金上限、强化从重处罚情节等措施,显著提升了侵犯知识产权犯罪的打击强度和法律威慑力,进一步完善了知识产权刑事司法保护体系。

然而,在加强打击的同时,相关制度设计仍有进一步完善的空间。保护知识产权的目的是为了保护创新,促进科学技术的整体进步。我们必须建立一种更加理性、科学的知识产权保护观。并不是单纯的严刑峻法,或机械地“判原告(公诉机关)赢”就是保护知识产权。如果不能查清技术事实,不能确保控、辩双方平等行使权利,对复杂的技术问题以鉴定代替实质审查,那么,可能会适得其反,最终阻碍技术进步,限制公平竞争。

总之,“不要因为走得太远而忘记为什么出发”,无论未来走多远,我们都应始终铭记,知识产权刑事司法制度应成为规范人才流动、保护技术创新、促进公平竞争的基石。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号