从第一弹APP负责人被捕 解读帮助信息网络犯罪活动罪

近日,静安区检察院对22名通过盗版影视APP播放侵权视频的犯罪嫌疑人批准逮捕。其中,16名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪批捕,6名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪、帮助信息网络犯罪活动罪双罪名批捕。

经查,自2019年开始,上海斯干网络科技有限公司(“斯干公司”)在未经著作权人许可的情况下,以第一弹APP为平台,擅自上传大量美国、日本、韩国等国家的影视剧集,从中收取会员充值费及广告费用。经司法审计鉴定初审,斯干公司通过第一弹APP发布侵权视频2万余集,收取会员费992万余元,收取广告费2426万余元,合计非法获利3418万余元。

第一弹APP相关人员未经著作权人许可擅自上传影视剧集,因而被认定为涉嫌侵犯著作权罪不难理解,但是被批捕的22人中的6人同时涉嫌的“帮助信息网络犯罪活动罪”,可能对很多人来说是个挺新鲜的罪名。

什么是帮助信息网络犯罪活动罪

帮助信息网络犯罪活动罪是2015年11月1日起开始施行的《中华人民共和国刑法修正案(九)》新增的罪名。根据《中华人民共和国刑法》第287条之2的规定,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为。

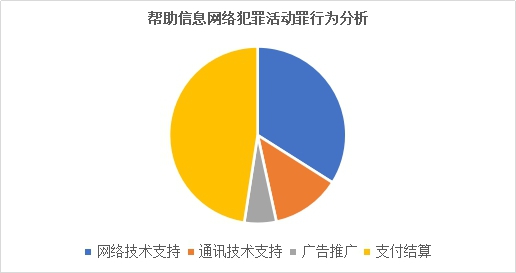

从犯罪行为的类型来看,帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络事实犯罪,仍为其提供技术服务、推广服务或支付结算服务,且情节严重的犯罪行为。我们对2019-2020期间103起帮助信息网络犯罪活动罪的案件进行分析,帮助行为主要包括为被帮助对象提供网络技术支持、通讯技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为,具体如下:

第一类是提供网络技术支持,共35件,占比34%。主要是提供服务器托管,平台搭建,数据接入、服务器租用、软件运行维护、账号定位修改等服务。

第二类是提供通讯传输技术支持,共13件,占比13%。主要是出售电话卡、微信号、代发诈骗短信等行为;

第三类是提供广告推广帮助,共6件,占比6%。主要是提供广告推送、网站跳转等服务。

第四类是提供支付结算帮助,共49件,占比48%。主要是用个人微信、支付宝、银行卡等为犯罪活动提供资金结算服务等帮助。

从主观方面来说,帮助信息网络犯罪活动罪要求行为人明知他人利用其所提供的网络技术服务实施犯罪活动。2019年10月,最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(“两高解释”)。其中列举了七种情形,认为当存在这些情形时,除非有相反证据,否则可以认定行为人“明知”他人利用信息网络实施犯罪:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。

帮助信息网络犯罪活动罪的认定还要求构成“情节严重”。对于“情节严重”的认定,两高解释从提供帮助的范围(为三个以上对象提供帮助)、支付结算金额(二十万以上)、以投放广告等方式提供资金的数额(五万元以上)、违法所得金额(一万元以上)、行为人主观恶性(二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的情形)、被帮助对象实施犯罪活动的情况(造成严重后果)六个方面明确了本罪的入罪标准。

最后,帮助信息网络犯罪活动罪以被帮助对象构成犯罪为原则,同时允许例外情况存在。两高解释第十三条规定,“被帮助对象实施的犯罪行为可以确认,但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定”。因此,在犯罪事实确认的情况下,被帮助对象因为“尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任”的,不影响追究帮助者的刑事责任。但是,两高解释第十二条又规定了一种例外情形,即当“确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度”时,如果“相关数额总计达到(第十三条)第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

增设帮助信息网络犯罪活动罪的价值

网络犯罪相对于传统犯罪来说,波及范围更广、形式更灵活、又由于其虚拟性的特点导致监管更为困难。帮助信息网络犯罪活动罪的设立是为了应对传统刑事理论在打击网络犯罪的不足。

比如说传统的共同犯罪理论要求帮助犯与正犯具有共同故意,帮助犯至少应当对被帮助者及其实施的行为性质、内容、后果等有所认识。但是网络犯罪活动中的共同犯罪通常表现出隐蔽性和任职单向性的特征。犯罪活动各环节的参与人员,可能仅对自己所实施的部分有充分认识,因此在认定共同故意上极为困难。

在(2016)浙0604刑初1032号案件中,被告人冷某在淘宝上出售可以进行呼叫转移的固定电话号码,此类号码可以用来迷惑拨打该号码的人。冷某所出售的39个号码涉及2015年11月至2016年4月由被害人报案的全国电信诈骗案件100余起,涉案金额1800余万元。绍兴市上虞区人民法院认为,“被告人冷某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供通讯传输等技术支持,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪。但鉴于本案所涉及的电信诈骗案件绝大多数仅有被害人的报案,诈骗分子尚未被定罪处罚,故对被告人在量刑时予以酌情考虑。”

如果根据传统共同犯罪理论,冷某虽然知道购买者可能利用电话号码从事违法犯罪活动,但对于具体从事行为,可能造成后果均无认知,因此无法认为其构成诈骗罪的共犯。但是当前社会中,类似冷某的这种行为又并非个例,而且可能造成的社会危害巨大,不得不对其进行管制,帮助信息网络犯罪活动罪的设立正是弥补了传统共犯理论的不足。

帮助信息网络犯罪活动罪的实践问题

帮助信息网络犯罪活动罪是在特殊社会背景下产生的罪名,其产生一方面确实起到了保护网络空间安全秩序、遏制网络犯罪扩张的作用;但另一方面,也为部分学者诟病为是对网络犯罪的应激反应,缺乏立法深度。此外,由于打击网络犯罪的急迫需求,难免导致司法机关在适用本罪名时追求打击结果而忽略程序正当。两高解释中对于帮助信息网络犯罪活动罪的规定正是这一问题的反映。

首先,根据两高解释第十一条的规定,司法机关认为帮助信息网络犯罪活动罪中的“明知”包含“确实知道”或者“应当知道”。如果司法机关有充分合理的证据证明行为人“应当知道”时,行为人就有提出反证的义务,否则就可以从客观推定其主观“明知”。我国法律采取主客观相一致的原则,根据客观事实推断犯罪嫌疑人的主观心态并无不当。但是两高解释对于“明知”标准的规定有曲解刑法对本罪主观要件规定的嫌疑。

刑法中第287条第二款的帮助信息网络犯罪活动罪的主观要件,是帮助者指明知他人“利用信息网络实施犯罪”,而不是他人“可能利用信息网络实施犯罪”。而两高解释规定的部分认定明知的情形,以及在有些案件中法官在判断帮助者是否“明知”时,却明显采用了后一个标准。比如说第十一条第三项中,两高解释将“采用隐蔽上网、加密通信”等措施认定为认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪的情形之一。隐蔽上网或加密通信的手段虽然可能被用于犯罪,但也有可能是出于安全和隐私的保护被用于合法网络访问。仅因为行为人采取了隐蔽上网或加密通信措施,就推定其明知他人利用信息网络实施犯罪,并不具有合理性。

实际上,任何正常的业务都可能被其他人利用成为网络犯罪的工具,行为人对此也可能不是全无意识。如网络运营商当然明知诈骗犯可能利用自己提供的互联网接入服务实施诈骗犯罪,但不可能要求网络运营商停止所有的接入服务以防范诈骗犯罪,也不可以对此种行为以帮助信息网络犯罪活动罪论处。因此,笔者认为,对帮助信息网络犯罪活动罪中的“明知”要件不宜扩大理解为对可能性的认知,虽然不要求达到共同犯罪中的认识标准,也应当要求行为人对于被帮助的犯罪行为有较为具体的认识。

其次,尽管有部分比较激进的学者认为帮助信息网络犯罪活动罪是立法上共犯行为的正犯化,因此在对帮助信息网络犯罪活动的行为进行定罪量刑时,就应当对其单独评价,而不是作为其他网络犯罪行为的从犯加以评价;但是从《刑法修正案(九)》和两高解释第十三条的规定来看,刑法并未完全剥离帮助信息网络犯罪活动罪的从属性。在认定帮助者构成本罪时,应当以可以确认被帮助者的犯罪行为为原则。

但是,两高解释又在第十二条中规定了在“确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度”这一例外情况下,在涉案金额达到入罪标准或者造成严重后果的情况下,可以追究帮助者的刑事责任。该规定显然有违反罪刑法定原则和疑罪从无原则的嫌疑。

此外,该规定本身的文字表述极其含混不清,也很有可能导致在实践中被滥用。比如说,该条未明确何为“客观条件限制”。按照体系解释的方法,我们可以排除第十三条中规定的被帮助者“尚未到案”、“尚未依法裁判”的情况,因为这两种情况已经在十三条中被明确加以规定,因此无需再被重复纳入第十二条的“客观条件限制”中。

但是在排除前述两种情形后,笔者也很难想象还存在其他何种“客观条件限制”。目前,唯一查到的一个引用两高解释第十二条的例外规定对帮助者定罪的案件[(2019)桂0126刑初535号]中,法院并未对“客观条件限制”做任何解释。该案中,被告蒙某使用虚假身份证购买电话卡并转售获利。法院认为,“蒙某刻意逃避监管,交易价格或者方式明显异常,结合宾阳县打击电信网络诈骗违法犯罪的高压态势和被告人的认知能力,虽无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,可以认定其应当明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供帮助。”

帮助信息网络犯罪活动罪是为了处罚向他人犯罪活动提供帮助的行为,因此他人已进行或将进行犯罪活动是帮助行为可罚的前提条件。在(2019)桂0126刑初535号案件中,司法机关既未考察蒙某向何人转售电话卡,也未调查转售后的电话卡是否被用于犯罪活动,也未解释有何客观条件限制,在无任何事实证明被帮助者(向蒙某购买电话卡的人)有犯罪行为的情况下,认定蒙某构成帮助信息网络犯罪活动罪,显然不符合帮助信息网络犯罪活动罪设立的本意。

结语

帮助信息网络犯罪活动罪的增设虽然能有效地打击日益猖獗的网络犯罪,但对其不正当地扩张适用也可能会对本来不构成犯罪行为造成无差别的打击。尤其是两高解释将提供任何可能被用于网络犯罪的工具或服务的行为都推定为“明知”他人利用信息网络实施犯罪(在实践中这种推定方式也被大肆滥用),又规定在无法确认被帮助者构成犯罪,甚至无法确认犯罪行为存在的情况下,就可以追究帮助者的刑事责任。这意味着,任何与信息网络相关的普通违规行为,甚至是中立网络服务提供行为均有可能被认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪。

刑法应当具有谦抑性和确定性,对于信息网络犯罪活动的帮助行为的刑法规制也应当如此。如果肆意扩大帮助信息网络犯罪活动罪的适用范围,让互联网服务提供者动辄得咎,不仅将阻碍互联网产业的发展,也不利于保障公司的合法权益。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号