互いに社員を引き抜かない協定を結んだ養豚企業は百億に上る独占禁止罰金を恐れないか?

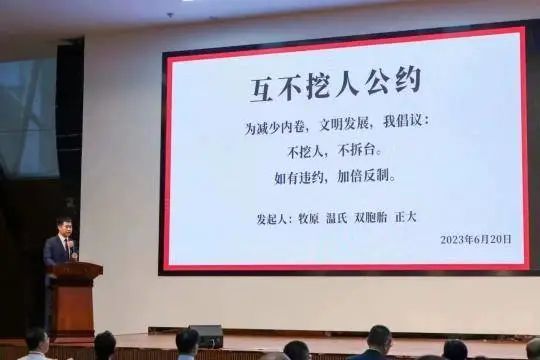

マスコミ報道 によると、養豚大手企業の牧原グループはこの間、温氏社、双子社、正大社等業界巨頭と互いに社 員を引き抜かない協定を結び、「不条理的な競争を減らし、文明的な発展を果たし、互いに社員を引き抜かず、経 営土台を破壊しない。違反すれば、倍となる対抗措置を採る」と表明した。このニュースを見て、筆者は思わず息を 呑んだ。当該協定は「独占禁止法」に違反するリスクがあり、数十億から数百億の罰金を科せられる恐れがある。

「独占禁止法」は、事業者が違法に独占協定を結び、実施した場合、独占禁止法の執行機関は違法行為の停止 を命じ、違法所得を没収し、且つ前年度売上高の 1%~10%以下の罰金を科すことができると規定している。独占協 定を実施していない場合には、三百万元以下の罰金を科すことができると規定している。牧原グループ傘下の上場企業の 2022 年度の売上高 は 1200 億元強である。温氏社と双子社 は 800 億元 を超えており、正大グルー プの 2021 年度の売上高 は 1800 億元を超えている。互に社員を引き抜かない協定が既に実施され、監督管理部 門に「独占禁止法」に違反したと判定された場合、これらの企業は最高 400 億元の罰金、最低でも 40 億元以上の 罰金を科せられる恐れがある。当該協定が実施されていなくても、一社当たり 300 万元以下の罰金を科せられる。 本稿では、今回の協定の法的リスクについて考察する。

問題一、養豚企業の互いに社員を引き抜かない協定に、どのような法律問題があるか?

市場競争の核心は公開、公平、公正であるが、これらの大手養豚企業の結んだ関連協定の最大の問題は競争を 阻害することにある。企業間で社員を引き抜くことは正常な市場競争行為である。法律に違反せず、企業秘密及 び知的財産権を侵害しない限り、奨励されるべきである。労働力、人材、技術という市場要素の自由な移働と組み 合わせの最適化を図り、企業間の競争を促進することができる。それによって、技術のアップグレードを加速させ、 製品価格の低減、能力のある従業員の給料上昇等のプラス要素をもたらし、消費者と従業員が、企業の市場競争 からメリットを得ることができる。

企業が競争相手から社員を引き抜くためには、スカウトされた社員の給料、待遇を上げなければならない。一つの 会社が「社員を引き抜かない」と宣言する行為は違法ではない。然しながら、大手企業が共同で、互いに社員を引 き抜かない協定を結び、実施した場合、その本質は労働報酬価格を操作する協調的行為であり、つまりカルテル 行為である。従業員集団は企業から公平な報酬を得ることができず、その合法的権益が損なわれる可能性がある。 同時に、労働力市場の競争環境が壊されることは、企業自身への損害も大きく、その研究開発に影響を及ぼす可 能性が高い。技術のアップグレードが遅くなると、生産効率が低下することになる恐れがあり、最終的には、消費者 権益に影響を与え、消費者が本来、得られる競争利益、革新利益を損なうことになる。

「太陽の下、新しいことは何一つない」。同様なことは、10 年前にアメリカにも起こった。アップル、グーグル、インテ ル、アドビ、ピクサー・アニメーション、イントゥイット等大手企業が参与した。最初の提唱者はアップル社のスティー ブ・ジョブズ 6であった。これらの企業は、競争相手から社員を引き抜かないという二社間、多社間の協定を結んで いたため、司法省に独占禁止訴訟を提起された。影響を受けた従業員も民事損害賠償訴訟を起こした。結局、シリコンバレーの大手企業は、互いに社員を引き抜かない協定を放棄し、司法省と和解した。民事損害賠償訴訟で は、原告に 4 億ドル以上を支払って和解を果たした 。

問題二、「独占禁止法」によって「互いに社員を引き抜かない協定」を規制することは、どのような法的問題がある か?

労働力市場の価格操作を規制するために、まず、思い浮かぶのは「労働法」である。中国の「労働法」、「労働契約 法」は主に使用者と従業員の関係に焦点を当て、使用者による賃金談合について規定していない。このような事 件を扱う最適な法律は「独占禁止法」である。

養豚業者が「互いに社員を引き抜かない協定」を結ぶことは、事実上、競争を排除・制限した協調的行為であり、 「独占禁止法」の規制する競争排除・制限の独占協定にあたる。当該協定の性質は、国務院の独占禁止法執行 機関の認定するその他の独占協定に属する。

今回の事件において、影響を受けた従業員が裁判所に提訴する又は市場監督管理総局が調査する場合、「互い に社員を引き抜かない協定」が「独占禁止法」の規制する行為に該当するか否かは、「独占禁止法」に基づき、企 業にどのような抗弁理由があり、これらの抗弁理由が成立するかを考察する必要がある。

1、関連市場の影響力問題

反競争的な企業行為が「独占禁止法」を適用することができるかを判断する際には、関連市場における影響力は その主要指標の一つである。同法第 18 条は、事業者の当該市場における市場占有率が国務院独占禁止法執行 機構の定める基準より低く、国務院独占禁止法執行機構の定めるその他の条件を満たすことを証明できる場合、 禁止しないと規定している。

牧原グループ、温氏社、双子社、正大社は養豚市場における重要な競争者である。「2023 養豚会社ランキング」によると、牧原グループ、温氏社、双子社は何れも全国雌豚飼育頭数の上位 5 位の企業である。主要生産基地が 国内にある正大グループは国内企業のランキングに上がっていないが、雌豚飼育頭数は世界の第 4 位を占めて おり、全て、巨大な市場影響力を有する産業巨頭である。競争会社同士が結んだ横断的な独占協定は、「独占禁 止法」の規制分野に当たる。

市場監督管理総局は 2019 年に、「独占禁止協議規定」の意見募集稿において、「競争関係にある事業者合意が、 規定の第 7 条から第 11 条に掲げる状況に該当せず、且つ、協議に参加する事業者の関連市場における市場占 有率の合計が 15%を超えない又は、協議に参加する事業者の当該市場における市場占有率が 25%以下である場 合には、協議が競争を排除・制限するものではないと推定する。当該協議が競争を排除・制限するものであること を証明する証拠があり、市場占有率が基準に達していないことが証明できれば、規制を免除することが可能である」 と定めている。然しながら、当該「セーフハーバー」規定は、正式版規定(「暫定規定」)から削除され、2023 年の「独 占禁止協定規定」にも含まれていない。つまり、「互いに社員を引き抜かない」という横断的な独占協定は、市場占 有率の低い規定を適用して規制を免除できないということである。

2、「互いに社員を引き抜かない」協定目的の問題

筆者が以前、クライアントの契約書をチェックしていた際に、会社間で互いに退職者、特に競争制限義務の負う社 員を採用しないという条項を目にすることがあった。然しながら、このような条項は、今回の養豚業者の「互いに社 員を引き抜かない協定」と本質的な違いがある。

まず、筆者のクライアントは自社の知的財産権、営業秘密を守るために、このような条項を設けたが、上記の PPTで示したように、養豚業者の「互いに社員を引き抜かない協定」は「不条理的な競争を減らし、文明的な発展を果 たす」のためのものである。端的に言えば、労働コストを下げるためのものである。次に、筆者が審査した契約は、 提携関係にある 2 つの企業間の二社間契約であったが、養豚企業の「互いに社員を引き抜かない協定」は、業界 をけん引する複数の企業間協定である。

養豚業者が、「互いに社員を引き抜かない協定」の目的を知的財産権及び営業秘密を保護すると解釈し、関連証 拠を提供して「互いに社員を引き抜かない協定」の効果を競争破壊から競争規制に導けば、「独占禁止法」の違 法程度を少し軽減することができる。

3、産業の低迷は「独占禁止法」違反の合法的な理由になれるか?

筆者は、養豚企業の「互いに社員を引き抜かない協定」の関連ニュースの中で、「2022 年第 3 四半期の国内豚価 格が高値から下落して以来、養豚企業の収益力が低下し続け、赤字が拡大している。......ますます高品質の発 展に向かう中、養豚業界の競争の核心はコストへのコントロールにあり、その源は人材、技術への掌握にある。そ のため、「互いに社員を引き抜かないこと」は、現在の養豚企業にとって、より大きな影響を及ぼすことになる。

「独占禁止法」第二十条は、独占協定責任が免除される 7 つの事由を定めている。関連する第五の事由は「不景 気による売り上げの著しい低下又は生産過剰の場合」である。因果関係から見れば、当該条項は明らかに「独占 禁止法」の処罰を免除する合法的理由にはならない。然しながら、監督管理部門が「互いに社員を引き抜かない 協定」が違法と認定した場合、不景気、産業赤字、過剰生産は処罰を軽減する理由になれる。

最後に、今回の横断的な独占契約行為は特に悪質的なものではなく、養豚産業が現在低迷期にあるため、「互い に社員を引き抜かないという公約」が実施されたとしても、監督管理部門が現段階で関連企業を調査し、処罰する 可能性は低いとの見解もある。筆者は、コンプライアンス上にリスクが存在することは確かであるが、今の段階で処 罰されないからといって、今後も処罰されないわけではないとと考えている。例えば、アリババ社が 2015 年に、「独 占禁止法」に違反した「二者択一」の件において、182 億元の罰金は 6 年後の 2021 年に執行された。ここから数年 後、豚肉の価格が上昇し、大手養豚企業の収益が黒字に転じれば、今回の独占協定によって処罰される可能性 があるので、そのリスクを重視する必要がある。

どのように重視すべきであろうか?簡単に言えば、「互いに社員を引き抜かない協定」が既に実施された場合には、 大手養豚会社は過ちを改め、「独占禁止法」及び関連する法律法規、特に「国務院反独占委員会による横断的な 独占協議事件の寛大制度の適用指南」を真剣に勉強し、寛大制度の適用を迅速に申請し、独占協定に関する報 告及び重要証拠、特に法執行機関がまだ把握していない内容を全面的に、正確的に提出し、法執行機関の調査 に全面的に協力することによって、罰金損失の軽減を図る必要がある。罰金が年間の売り上げに基づき算定され るので、処罰が 1%でも軽減すれば、数億元を節約することができる。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号