大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』物権編の所有権(下)

文章は長文で上、中、下の3編に分かれており、本編は下の編である

五、所有権の特別取得方法

物権の取得は原始取得と継続取得に分けることができ、原始取得は他人の権利と意志に基づいて物権を取得することではなく、継続取得は他人の権利と意志に基づいて物権を取得することを指す。次に取得を受けるには、移転取得と創設取得に分けることができ、移転取得は原状に基づいて他人の物権を取得し、創設取得は他人の所有権に用益物権を設定することを指す。物権の中で最も包括的な所有権の取得方法には、一般的な取得と特別な取得が含まれます。善意で取得し、遺失物、漂流物を拾い上げ、埋蔵物、隠し物を発見し、添付するなどが所有権の特別な取得方法である。

(一)善意の取得

善意の取得は、大陸法系と英米法系民法のための重要な制度であり、財産所有権の静的安全と財産取引の動的安全の保護の2つの側面にかかわる。物権中の善意の取得は債権中の無権処分と常に相伴し、前記「静的安全」と「動的安全」の一体的な両面であり、無権処分人、譲受人、所有者の3者の民事主体に関連する。

「民法典」契約編は元の「契約法」第51条の「無権処分」に関する条項を削除し、無権処分者と譲受人が署名した取引契約の効力は総則編「民事法律行為」章の規定に基づいて判断し、無効、取消可能、効力保留がない場合、前記取引契約の効力を肯定しなければならない。この背景の下で、物権編の規定に基づいて善意の取得を構成するかどうかを判断する:善意の取得を構成する場合、譲受人は争議の標的となる物の所有権を取得し、元所有者は無処分権者に損害賠償を請求する権利がある、善意の取得を構成しない場合、所有者は争議の標的となったものを取り戻す権利があり、権利のない処分者が過失を有する場合、譲受人は権利のない処分者に締約過失責任、違約責任または権利侵害責任を追及する権利がある。

これにより、取引契約の効力と善意の取得の有無は争議標的の物の帰属及び権利処分者、譲受人、所有者の三者間の権利、義務関係を判定する鍵である。以下、善意で得られた内容を重点的に分析する。

1、善意の獲得の概念

善意取得、その意味は譲受人と譲受人の間で、標的物の所有権またはその他の物権を移転することを目的として不動産の移転登記または動産の引き渡しを行い、たとえ譲受人に所有権またはその他の物権を移転する権利がなくても、譲受人が善意である場合に標的物の所有権またはその他の物権を取得することができる制度を指摘している。

2、善意取得の構成要件

『民法典』第3111条第1項は3つの要件を規定している:

(1)譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた場合は善意

財産の善意の取得は譲受人の善意を条件とし、譲受人に悪意がある場合は善意の取得を適用してはならない。「善意」については、「民法典物権編司法解釈」第14条の規定に基づき、譲受人が不動産または動産を譲受人する場合、譲受人に処分権がなく、かつ重大な過失がないことを知らない場合、譲受人を善意と認定しなければならない。

「不動産譲受人は譲渡人に処分権がないことを知っている」について、『民法典物権編司法解釈』第15条第1項は5つの状況を羅列した:登記簿に有効な異議登記が存在する、予告登録の有効期間内に、予告登録をしていない権利者の同意を得ない、登記簿にはすでに司法機関又は行政機関が法に基づいて不動産の権利を差し押さえ又はその他の形式で制限することを裁定、決定する関連事項が記載されている、譲受人は登記簿に記載された権利主体の誤りを知っている、譲受人は他人が法に基づいて不動産物権を享有していることを知っている。

「重大な過失」について、『民法典物権編司法解釈』第15条第2項及び第16条は2種類の状況を羅列した:真実な権利者は不動産譲受人が譲渡人に処分権がないことを知っていることを証明する証拠がある、譲受人が動産を譲受人する場合、取引の対象、場所又はタイミング等が取引習慣に合致しない場合。

(2)適正な価格での譲渡

公平な原則の考慮に基づいて、善意の取得適用は有償取得を前提としなければならず、もし財産が無償で受け入れられたならば、譲受人は財産を占有してすでに一定の利益を得ているので、返還財産はあまり損失を受けない。したがって、譲受人は財産を取得する際に、相応の財産または金銭で譲受人に支払わなければならない。無償で財産を取得する場合、善意で取得することは適用できません。

「合理的な価格」とは、『民法典物権編司法解釈』第18条に基づき、譲渡対象物の性質、数量及び支払方法などの具体的な状況に基づき、譲渡時の取引先市場価格及び取引習慣などの要素を参考にして総合的に認定しなければならない。

(3)譲渡された不動産又は動産が法律の規定に従って登録すべき既に登録されており、登録を必要としないものは譲受人に交付されている

この条件は取引対象物が不動産であるか動産であるかに対して、相応の物権変動の流れを完成し、不動産は登録を原則とし、動産は交付を原則とする。

特殊動産については、「民法典物権編司法解釈」第19条に基づき、船舶、航空機及び自動車の善意により取得し、譲渡人が譲受人に交付することを要件とし、登録する必要はない。

特殊交付については、「民法典物権編司法解釈」第17条第2項に基づき、簡易交付項目の下で、動産譲渡民事法律行為が発効した場合に動産交付の場合、指示交付項目の下で、譲渡人と譲受人の間の原物返還請求権の譲渡に関する協議が発効した場合は動産交付の場合である。占有改定方式の公示作用が不足していることを考慮し、占有改定下の善意による適用を否定することは、当事者の合法的権益の保護及び取引の安全の維持に有利である。そのため、占有改定の下で善意の取得が発生することはできない。

3、善意が得られたかどうかの法的効果

『民法典』第3111条第2項と第1項はそれぞれ善意の取得を構成し、善意の取得を構成しない法的効果を規定している。

(1)善意の取得を構成する場合、譲受人は争議対象物の所有権を取得し、元所有者は無処分権者に損害賠償を請求する権利がある

善意による取得は、実際には取引契約が有効+善意による取得である。取引契約の有効すなわち民事法律行為の有効な要件は、行為者が相応の民事行為能力を有すること、意味は真実を表す、法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、公序良俗に違反しない。善意による取得の構成要件は、譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた場合に善意であること、合理的な価格で譲渡する、譲渡された不動産又は動産は、法律の規定に従って登録すべき既に登録されており、登録を必要としないものは譲受人に交付されている。

元権利者は譲受人の善意の取得により標的物の所有権を消滅させるため、譲受人に財産の返還を請求することはできない。元権利者に対する保護は債権レベルでしか行うことができず、すなわち元権利者は債権請求権の要求に基づいて人に違約、権利侵害責任または不当利得の返還責任を負わせることができ、それによって人に損害賠償を要求することができる。元の権利者は、譲与者に対して最も有利な請求権を選択して主張したり訴訟を起こしたりすることができる競争現象が発生する可能性があります。

同時に、『民法典』第313条に基づき、善意の譲受人が動産を取得した場合、当該動産上の本来の権利は消滅する。ただし、善意の譲受人が譲受人の時にその権利を知っているか、知っているべきである場合を除く。善意取得制度を通じて物権処分者から動産所有権を取得するには、その権利の取得は譲与行為に基づくものではなく、法律の直接規定に基づくものであるため、善意取得は原始取得に属し、善意取得動産所有権にとって、原権上の制限は原則として消滅に帰し、譲受人は動産に完全な所有権を有する。我が国の関連法律の規定によると、動産上に設置された所有権以外の権利は主に抵当権、質権及び留置権を含み、担保物権の性質に属し、標的物の交換価値を優先的に支配することを目的とする権利であり、標的物の交換価値を直接的に金額又は債権を満足させるために十分なその他の何らかの価値に変えることができる。この場合も、債権者は債務者に権利を主張し、新たな保証を要求することができる。

(2)善意の取得を構成しない場合、所有者は争議の標的となったものを取り戻す権利があり、無処分権者が過失を有する場合、譲受人は権利のない処分者に締約過失責任違約責任または権利侵害責任を追及する権利がある

善意の取得を否定する場合は、取引契約の効力または善意の取得構成要件を否定する必要がある。「民法典物権編司法解釈」第20条によると、取引契約の効力を否定するには2つの場合がある:譲渡契約が無効と認定された場合、譲渡契約は取り消された。具体的に無効で、取り消された場合は「民事法律行為」の章を参照してください。「民法典物権編司法解釈」に基づき、善意の取得構成要件を否定すると、譲受人が不動産または動産を譲り受けたときに悪意または重大な過失である、不当な価格で譲渡する、譲渡された不動産又は動産は、法律の規定に従って登録すべき未登録であり、登録を必要としない未交付は譲受人に引き渡される。善意の取得を構成しないため、すべての人は物権請求権に基づいて、譲受人に標的物の回収を請求する権利がある。

無権処分者と譲受人との法律関係については、取引契約が無権処分者の過失により無効になったり取り消されたりした場合、譲受人は無権処分者の締約過失責任を追及することを選択することができ、取引契約が有効で善意の取得の構成要件が達成されていない場合、譲受人は権利のない処分人の違約責任を追及することができる、もし取引契約の効力と善意の取得構成要件がすべて権利処分人の故意または過失によるものであれば、譲受人は権利処分人の権利侵害責任を追及することを考慮することができる。

派生:その他の物権も善意取得制度を適用し、『民法典』第3111条第3項は「当事者が善意でその他の物権を取得した場合は、適用前の2項の規定を参照」と規定している。したがって、当事者は善意で取得した方法で用益物権、担保物権などを取得することができる。また、善意取得は物権変動タイプ、取引先の性質により、派生的な話題が多い。

善意の取得と行政司法下の物権変動

人民法院又は仲裁機構が下した法律文書又は政府の徴収決定により物権変動が生じた場合、登録及び交付を発効要件とせず、法律文書又は徴収決定が発効した後、当事者又は国は所有権を取得することができる。物権変動と公示には「時間差」があるため、実際には新権利者が所有権を取得した後も不動産は元権利者の名の下に登録されており、動産は元権利者が所有している可能性がある。元権利者が当該不動産または動産を善意の第三者に譲渡すると、真の権利者と善意の第三者との間の権利衝突問題が存在する。新権利者が登録を行っていない、または動産を占有していない場合、善意の第三者が当該動産、不動産を譲り受け、またはその上に制限物権を設定した場合、公信の原則に基づいて、不動産権利登記簿または動産占有状態に対する信頼のために権利者から当該不動産または動産を譲り受けた第三者は、真の権利者の物権に対抗し、排斥することができ、裁判所は当該善意の第三者の権利請求に対して、法に基づいて支持しなければならない。

善意の取得と株式、証券化債権などの権利

株式に対して善意取得制度を適用するかどうか。『会社法司法解釈三』第7条は、「出資者が処分権を享受しない財産で出資し、当事者間で出資行為の効力について争議が生じた場合、人民法院は民法典第311条の規定を参照して認定することができる」と規定している。同時に、この司法解釈第25条と第27条はそれぞれ名義株主による株式譲渡、「1株多売(質押などの処分行為を含む)」にも善意取得制度を適用することを規定している。

債権に対して善意取得制度を適用するかどうか。債権は債務の相対性原則によって制限され、債権の存在を示すために対外的に開示できる方法がないため、善意の取得制度を適用することはできないと考えられている。しかし、社会経済の発展に伴い、債権の流動はますます頻繁になり、活発になり、社債、大口譲渡可能預金証書級の各種手形などの証券化された債権が現れた。これらの証券化された債権は民法上では通常動産とみなされ、その中で無記名または登録手続きを行う必要がない場合には、善意取得制度、倉庫証券、船荷証券などの物権証券が示す動産を適用することができ、善意取得制度を適用することもできる。

企業破産法分野における善意の取得制度について、「破産法司法解釈二」は、債務者(破産企業)が占有する他人の財産が第三者に違法に譲渡された場合、同じく「民法典」第3111条の規定を適用して善意の取得を構成するかどうかを判断することを規定している。善意の取得を構成する場合、この司法解釈第30条は、第三者が財産所有権を善意で取得したことを規定しており、元権利者はその財産を取り戻すことができず、譲渡行為は破産申請の受理前後に発生し、元権利者が財産損失により形成した債権を一般破産債権として弁済し、管理者または関係者の職務執行により元権利者の損害による債務を共益債務として弁済する。善意の取得を構成しない場合、この司法解釈第31条は第三者が財産所有権を取得しておらず、元権利者が法に基づいて財産を譲渡した場合、第三者が対価を支払ったことによる債務に対して、譲渡行為は破産申請の受理前後に発生し、それぞれ普通破産債権と共益債務として返済することを規定している。

遺失物、漂流物を善意で取得・拾得し、埋蔵物、隠し物を発見する

『民法典』第312条の規定:「遺失物が譲渡によって他人に占有された場合、権利者は無処分権者に損害賠償を請求する権利があり、または譲受人を知っているか、知っているか、知っているべき日から2年以内に譲受人に原物の返還を請求する権利がある。無処分権者に償還する権利がある」これにより、遺失物取引が発生してから2年後または取引がオークションを通じて、経営資格のある事業者が購入する場合、善意の取得制度を適用することができ、漂流物、埋蔵物、隠し物は同様の適用条件を採用することができる。盗品には善意の取得制度は適用されず、本法では盗品の善意の取得は規定されていない。立法では、盗難、奪われた財物に対して、所有者は主に司法機関を通じて刑法、刑事訴訟法、治安管理処罰法などの関連法律の規定に基づいて追納した後、返却することを考慮している。

(二)遺失物、漂流物を拾い、埋蔵物、隠し物を発見する

『民法典』第312条第1句及び第314条から318条は「遺失物」に対する所有権取得特別方法を規定している、同時に第319条は漂流物を拾得し、埋蔵物または隠匿物を発見した場合、「遺失物を拾う」善意で関連規定を取得することを適用する。以下にまとめて分析する:

1、所有者又はその他の権利者は遺失物、漂流物、埋蔵物、隠匿物を取り戻す権利がある、拾得人、発見者が権利者を知っている場合は、権利者を返却しなければならない

『民法典』第312条及び314〜315条に基づき、所有者又は他の権利者、例えば用益物権者、担保物権者は、遺失物、漂流物、埋蔵物、隠し物を取り戻す権利を有する。拾得者、発見者が権利者を知っている場合は、速やかに権利者に公安などの関係部門に受領または送付するよう通知し、関係部門が遺失物を受け取り、権利者を知っている場合は、速やかに受領を通知し、知らない場合は、速やかに受領公告を発表しなければならない。

前述の法規は返還請求権について徹底的に規定されており、その中の概念については、他のテキストを探す必要がある。「遺失物」とは、所有者の動産でなければならないこと、占有者が占有を失わなければならない。誰も占有しなければならない。「漂流物」とは、水面に浮かぶものを指す。「埋蔵物」とは、動産や不動産に埋蔵され、外部から発見されにくく、所有者が不明な動産物を指す。一方、隠し物と埋蔵物の意味は基本的に同じである。「拾得」とは、遺失物を発見し、実際に占有することを指すので、発見して占有しないが、拾得とは言えない。発見と占有は、拾得行為を構成する2つの要素であり、1つ欠けても拾得を構成しない。しかし、拾得行為に対する理解とは、拾得者が拾得物を直接支配することを指すとは限らず、社会の一般的な観念に基づいて、遺失物を占有している事実がある者、例えば雇い人が見張りをしたり、声明を出したりして、拾得を構成している。

2、拾得者、発見者は適切に保管し、故意または重大な過失により物品が毀損、滅失した場合、民事責任を負わなければならない。権利者が物品を受領する際には、保管に必要な費用を支払わなければならない

『民法典』第316条は、「拾得者は遺失物が関係部門に送付される前に、関係部門は遺失物が受領される前に、遺失物を適切に保管しなければならない。故意または重大な過失により遺失物が毀損、滅失した場合は、民事責任を負わなければならない」と規定している。

『民法典』第317条は、「権利者は遺失物を受け取る際、拾得者又は関係部門に遺失物を保管するための必要な費用を支払わなければならない。権利者が懸賞金をかけて遺失物を探す場合、遺失物を受け取る際には約束に従って義務を履行しなければならない。拾得者が遺失物を横領した場合、遺失物などの支出を保管するための費用を請求する権利はなく、権利者に約束に従って義務を履行するよう請求する権利もない」と規定している。

3、遺失物、漂流物、埋蔵物、隠匿物が受け入れ公告を発表した日から1年以内に引き取り人がいない場合は、国の所有

『民法典』第318条は、「遺失物は受領公告が発表された日から1年間受領していないものは、国の所有に帰する」と規定している。この法規から分かるように:募集公告を公布して権利者にこの手続きを受け取るように通知していないで、遺失物の所有権は移転することができません;この1年間の性質は排斥期間に属し、中止、中断、延長の結果が発生しない、上記の条件を満たした後、遺失物は拾得人や保管人の所有ではなく、国の所有となる。

(三)追加支払い

『民法典』第三百二十二条は新たに追加された「添付」制度について、いわゆる添付は、附着、混合及び加工の三者の学術上の総称である。

1、加工、付着、混合により発生した物の帰属、約束がある場合、約束に従う。約束がない、または約束が明確でない場合は、法律の規定に従う。法律に規定されていない場合は、物の効用を十分に発揮し、過失のない当事者を保護する原則に基づいて確定する

「加工」とは、他人の物に労働を行ってその物の価値を高めた法的事実を指す。「付合」とは、異なる所有者の物が結合して新しい物を形成することを指す。付着によって形成された新しいものは、動産と不動産の付着及び動産と動産の付着を含む付着物と呼ばれる。「混合」とは、異なる所有者の動産が混在していることを指し、新しいものと呼ばれる。

追加支払いが所有権取得の1つの方法になるのは、異なる人の物が結合したり混合したりして新しい物になったり、物の加工によって新しい物になったりした場合、元に戻すことができなかったり、元に戻す費用が大きすぎたりして、経済と利益の原則に合わないことです。そのため、社会的財産を増進し、物の効用を十分に発揮する原則から、追加支払いは物権の変動を引き起こすことができることを認め、追加支払いによって形成された新しい物の所有権の帰属を再確認し、それを1人の所有または共有の形成に帰すべきである。前述の規定から、添付項目の下で、当事者の意思自治、物の使用及び過失のない当事者を保護する原則に基づいて所有権の帰属と区分を確定することができる。

2、一方の当事者の過失又は確定物の帰属により他方の当事者に損害を与えた場合、補償又は賠償を与えなければならない

追加支給物を一方の所有に帰属させ、他方の損害を与える。付加物の所有権を取得していない一方が受けた損失または一方の過失による他方の損害について、当事者はこれに基づいて、付加物の所有権を取得した人に返済を請求することができる。

3、追加支払いが発生した後、原物上の権利は存続する

物権を保証する物上代位性に基づいて、既存の権利負担は当該動産の代位物に存在することができる。「民法典担保制度の司法解釈」第41条の規定に基づき、抵当権が法に基づいて設立された後、抵当財産が付加され、付加物は第三者の所有となり、抵当権者が抵当権の効力が補償金に及ぶと主張した場合、人民法院は支持しなければならない。抵当権者が付加物に対して所有権を有し、抵当権者が抵当権の効力が付加物に及ぶと主張した場合、人民法院は支持すべきであるが、付加により抵当財産の価値が増加した場合、抵当権の効力は増加した価値部分に及ばない。

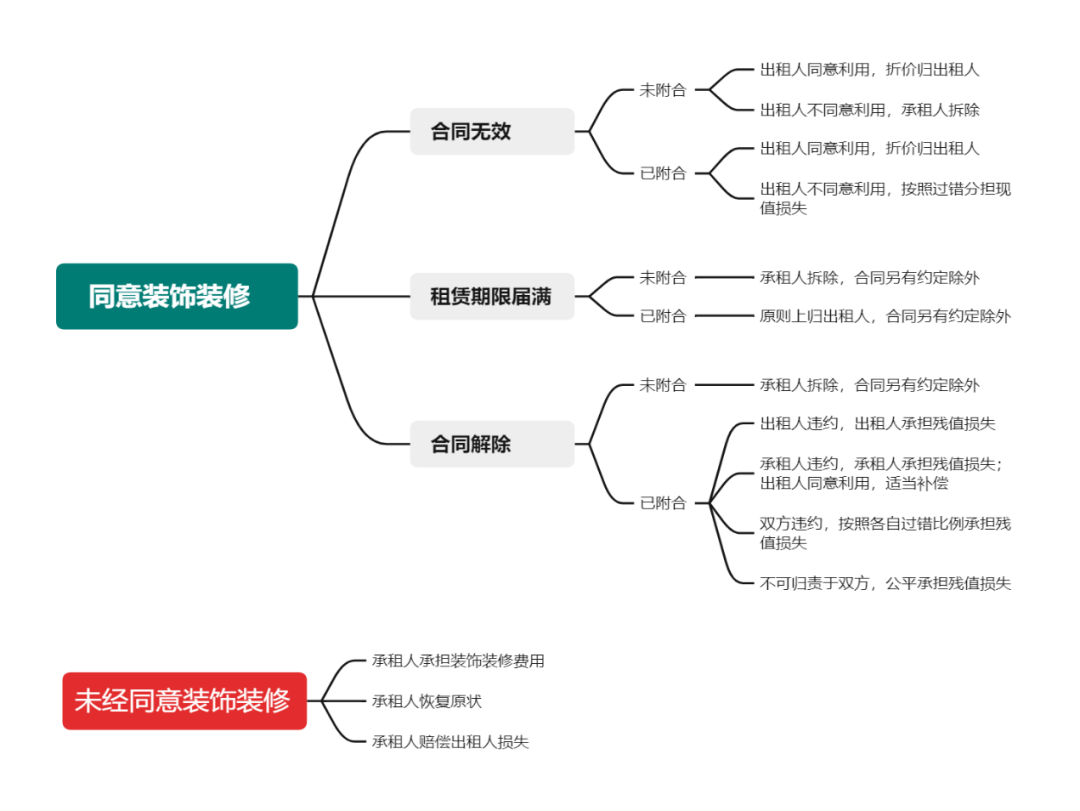

派生:住宅賃貸で発生した追加支払いはどのように処理しますか?筆者は『都市住宅賃貸契約の司法解釈』第7条から第10条を整理し、思考ガイドと処理原則は以下の通りである:

本講義では、所有権という機能が最も全面的で絶対的な物権を異なる視点から分析したが、次は物の「使用価値」の用益物権、用益物権にどのような機能があり、またどのような分類があるかに注目する。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号