大邦丨「道」「途」説『民法典』物権編の所有権(中)

文章は長文で上、中、下の3編に分かれており、本編は中編である

三、客体によって、所有権中の建物区分所有権は専有権、共有権、共同管理権に分けられる

家屋問題を解決するために、我が国を含む世界各国は次々と高層ビルや多層建築物を建設している。社会生活の発展に伴い、高層ビルが増えており、より多くの人が相対的に独立したエリアに区分された建物に居住し、働いている。これに対して、多くの国や地域では、建物の所有権を区別する法律を相次いで制定したり、所有者間の関係を調整するために民法典を改正したりしています。フランスの建築物区分所有法、日本の建築物区分所有法、オーストリアの区分所有法、ドイツの住宅所有法、米国の連邦マンション所有法、英国の住宅法など、イタリア、スイスは建築物共有の内容を民法典で規定している。

1804年に「フランス民法典」が公布されて以来、建築物の所有権を区別すること、または建築物の所有権を区別する構成または意味はなぜかについて、学説と立法の体例には一元論説、二元論と三元論説がある。一元論説はまた専有権説と共有権説に分けられる:専有権説は最初にフランスの学者が『フランス民法典』第664条の「階の所有権」に関する規定の時に提出したもので、建築区分所有権とは所有者を区分してすべての建築物を区分する専有部に享有する権利を指すと考えている。共有権説は、最初にフランスの学者プルードンとラベが『フランス民法典』第664条の規定を解釈する際に、集団性、共通性を理論の基礎として、すべての建物全体を区分することを全体区分所有者の共有と見なす。二元論説は最初にフランスの学者が一元論説に対して理論と実践の両面で批判した後に提出し、実定法では、フランスの1938年の「各層不動産の区分に関する共有法」と1965年の「住宅階層所有権法」に採用された。三元論はドイツのマインツ大学ベルマンが提唱したもので、建物区分所有権はすべての建物の専有部分所有権、共用部分所有権、および共通関係によるメンバー権を区分することで構成されると考えている。実定法ではドイツの現行の住宅所有権法に完全に採用されている。

以上の説を総合すると、建物区分所有権の発展変化は、区分所有者個人と団体との間の利益矛盾をどのように効果的に調節するかをめぐって展開されていることがわかる。一元論から二元論、三元論に至るまで、その進化過程は法学者の視点の変化が法学説に与える深刻な影響を明らかに示している。以上の学説の中で、三元論説は本質的に建物区分所有権に固有の本質性を明らかにし、区分所有者個人と団体の間の矛盾を調整し、その相互関係を調整するのに役立つため、現在の学界通説となっている。『民法典』第271条は、「所有者は建物内の住宅、経営用住宅などの専有部分に対して所有権を有し、専有部分以外の共有部分に対して共有と共同管理の権利を有する」と規定している。

派生:「所有者」に対して、『建築物区分所有権紛争司法解釈』第1条2項の規定に基づき、法に基づいて登記して取得するか、または『民法典』第229条から第231条の規定に基づいて建築物専有部分の所有権を取得する者は、所有者と認定しなければならない。建設会社との間の分譲住宅売買民事法律行為に基づいて、すでに合法的に建物の専有部分を占有しているが、法律に基づいて所有権登録を行っていない人は、所有者を認定することができる。

(一)専有権

『民法典』第272条は、「所有者はその建物の専有部分に対して占有、使用、収益、処分の権利を享有している。所有者の権利の行使は建物の安全を危険にさらしてはならず、他の所有者の合法的権益を損害してはならない」と規定している。

1、専有権客体の範囲

専有権客体範囲の定義は、隣接所有者が使用、収益、修繕などの権利を行使する範囲に関係し、同時に間接的に建物全体の安全に影響を与え、建物全体の構造に安全な影響を与える活動を禁止する。専有部分範囲の具体的な確定について、民法理論には多くの学説があり、日本は建築物区分所有権一元論においてフランスの専有権説を継承しているため、日本は専有権客体範囲について研究が豊富である:中心説、日本の学者山田幸二と河村貢を代表として、すべての建築物専有部分を区分する範囲は壁、柱、天井などの境界部分の厚さの中心に達すると考えている。空間説は、日本の学者右近健男、舟橋№一を代表として、専有部分の範囲は壁(共通壁)、床、天井で囲まれた空間部分に限られると考えている。最後に塗布表層説、日本の学者玉田弘毅を代表として、専有部分は壁、柱などの境界部分の表層に塗布された部分を含む。壁心と最後の塗布表層説は、日本の学者川島一郎、丸山英気を代表として、前述の3つの学説を総合的に折衷したもので、専有部分の範囲は内部関係と外部関係に分けるべきだと考えている。内部関係上、専有部分は壁、柱、床、天井などの境界部分の表層に塗られた部分を含む、外部関係では、専有部分は壁、柱、天井、などの境界部分の厚さの中心線に含まれている。

我が国の立法実践について言えば、所有者はその建築物の専有部分に対して専有権を享有し、この専有部分はどのように定義すべきか、通説によると、構造上の独立性と使用上の独立性を持つことを基準とすべきだと考えている。専有部分は構造上の使用に独立性を持たなければならない。構造上の独立性が認められるためには、他の部分と隔離された施設が必要です。使用上の独立性を認められるためには、この部分を独立した経済的取引単位として認めなければならず、また他の専有部分から独立して使用できるようにしなければならない。「建築物区分所有権司法解釈」第2条の規定に基づき、専有部分は以下の条件を有する:構造上の独立性があり、明確に区別できる、利用上の独立性があり、排他的に使用することができる、特定所有者所有権と呼ばれる顧客を登録することができる。

2、専有権権利の内容

他の国と地域の専有部分の権利に対する規定には2つの場合がある。1つは、専有部分に対する所有権を規定することである。例えば、「ドイツ住宅所有権法」第13条は、各住宅所有者が法律や第三者の権利に違反しない範囲内で、居住、使用、賃貸、その他の方法で利用し、他人の干渉を排除するなど、特別所有権内の建物部分を自由に処理しなければならないと規定している。フランス建築物区分所有権法第9条は、区分所有者が享受部分のうち専有部分に対して自由に使用する権利を享受することを規定している。オーストリア区分所有権法第1条は、不動産の共有者が特定の住宅と店舗に設定した単独使用と独立処分の権利を住宅所有権として規定している。『ロシア連邦民法典』第288条は、住宅所有者が彼に属する住宅に対してその用途に応じて占有、使用、処分を実現する権利を規定している。第二に、特定の部分に対して独占使用権を享有することを規定する。「スイス民法典」が規定する建物区分所有権は、専有部分がなく、独占使用部分のみであり、第712条は、所有者が建物の特定部分に対して独占使用と内部改造の特別な権利を享有することを区分することを規定している。すべての人を区別するには、自分の部屋を自由に管理し、利用し、装飾する権利がある。

物権法の基本原理及び比較法の分析によると、所有者の専有部分に対する権利は、一般所有者が享受する権利と同じであり、絶対性、永久性と排他性を持っている。すなわち、所有者は法律の制限の範囲内で、自由に使用、収益、専有部分を処分し、他人の干渉を排除することができる。さらに、居住、営業、その他の目的を実現し、賃貸料を徴収したり、負担を設けたり、譲渡したりすることができます。

3、専有権の行使制限

所有者の権利行使は建物の安全を危険にさらしてはならない。所有者の各専有部分は同じ建物に緊密に積み上げられ、各所有者の間には建物全体の安全と維持に共通の利害関係が形成されている。所有者は建物の使用目的または規約に従って専有部分を使用し、建物の堅固さと完全さを維持する義務を負って、建物の構造を損害したり勝手に変えたりしてはならない。

所有者が権利を行使することは、他の所有者の合法的権益を損なってはならない。所有者専有部分所有権の行使は、他の建物専有部分所有者の制約も受けなければならない。すべての建物の各部分を区別して結合し、密接な立体的な隣接関係を形成するため、所有者は自分の所属する専有部分の使用、収益または処分に対して彼の間の強力な制約を受けるべきで、所有者全体の共通の利益を考慮しなければならず、その専有部分の所有権を濫用し、他の所有者の利益を損害してはならない。

(二)共有権

『民法典』第二百七十三条は、「所有者は建築物専有部分以外の共有部分に対して、権利を享有し、義務を負う。権利を放棄することができないという理由で義務を履行しない。所有者は建築物内の住宅、経営用住宅を譲渡し、その共有部分に享有する共有と共同管理権利を一括して譲渡する」と規定している。専有権の主導性、所有者が専用権を持つことは共有権とメンバー権を持つ前提である。

建物区分所有者の共有部分に対する共有権とは、所有者が法律、契約及び区分所有者間の規約に基づいて、建物の共有部分、基地使用権、団地の公共場所と公共施設などに対して共同で享受する財産権を区分することを指す。この共有権は性質上、伝統的な共有における按分共有でも共通共有でもなく、特殊な共有である。

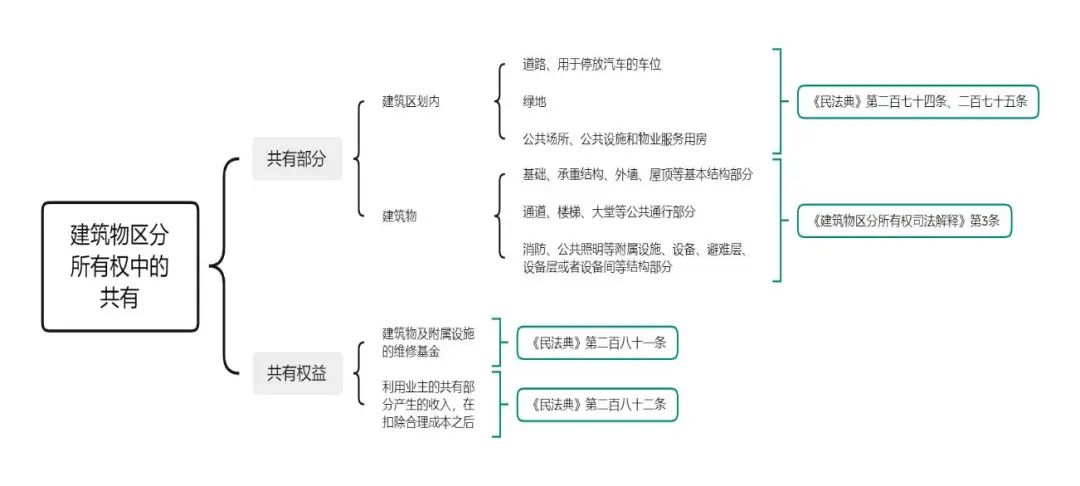

1、共有権客体範囲

すべての建物及び付属物の共通部分を区別することは、実際には専有部分以外の建物の他の部分である。筆者は『民法典』及び『建築物区分司法解釈』を結合し、具体的な内容を整理した:

2、共有権権利の内容

所有者が共有部分に対して享有する共有権は、占有、使用、収益、処分の権利を含むが、実際の生活に多く関与するのは、主に使用権と収益権である。共有部分に対する使用権は、建物が所有者を共有所有者として区別する基本的な権利であり、所有者の内部関係を区別する際の権利である。共有部分の使用権を行使する方式については、共有部分の使用を共通使用と交互使用の2種類に区分することが各国で一般的に規定されている。すなわち、共有部分の使用機能に応じて、共有部分に対して同時に使用できるものは、共同で使用することができ、共有部分に対して同時に使用できないものは、交代で使用することができる。共有部分に対する収益権とは、管理規約に基づいて、または所有者が享受する専有所有権を区別して確定した共有部分に対する所有権、共有所有者が享受する共有部分によって生ずる利益を取得する権利を指す。

所有者は共有部分に対して単純な修繕、改良権、物権請求権がある。所有者は、居住またはその他の用途の必要に基づいて、変更された修繕、改良ではなく、共有部分を単純に修繕、改良することができ、建物共有部分の固有の性質に影響または損傷を与えないようにすることができる。同時に、所有者は共有部分所有物の返還請求権、妨害請求権の排除及び予防請求権の妨害を行った。

3、共有権の行使制限

(1)所有者は合法的、規則に則って権利を行使しなければならない

『民法典』第二百八十六条第一項に基づき、所有者は法律、法規及び管理規約を遵守しなければならず、関連行為は資源の節約、生態環境の保護の要求に合致しなければならない。

(2)所有者の権利行使は、他の所有者の合法的権益を損なってはならない

『民法典』第二百八十六条二項の逆解釈によると、所有者は任意にごみを捨て、汚染物や騒音を排出し、規定に違反して動物を飼育し、規則に違反して通路を建設し、占領してはならない。「建築物区分所有権司法解釈」第15条に基づき、その他の所有者の合法的権益を損害し、また家屋の荷重構造を損害し、電力、ガス、消防施設を損害または違法に使用し、建築物内に危険、放射性物品を置くなど建築物の安全を危険にさらし、または建築物の正常な使用を妨げることを含む、建物の外壁の形状、色などを破壊、変更して建物の外観を損なう、規定に違反して住宅装飾を行う、規則に違反して建設、改築し、公共通路、道路、場所またはその他の共有部分を占領、掘削する。

(3)所有者が権利を放棄できないことを理由に義務を履行しない

「民法典」第二百八十六条第三項によると、所有者は共有財産の維持修理の費用の支払いを拒否するために、共有財産に対する権利を放棄することを表明してはならず、また「実際に使用されていない」などの理由で費用の支払いを拒否してはならない。例えば、所有者は実際に住んでいないために不動産費の支払いを拒否することができず、所有者はエレベーターを使わずにエレベーターの修理費用の支払いを拒否してはならず、所有者は冬にここに住んでいないことを理由に暖房費用の支払いを拒否することができない。

(三)共同管理権

1、共同管理の意味

所有者の共同管理権は、所有者のメンバー権とも呼ばれ、所有者が1つの建物の構造、権利の帰属及び使用上の分離できない共通関係に基づいて発生した、建物の1つの団体組織のメンバーとして享受する権利と負担する義務を指す。それは専有権と共有権以外の権利から独立し、所有者間の共通関係に基づいて発生する権利であり、永続的な権利であり、専有権、共有権と密接に結合して分割できない権利である。(13)メンバー権には「物法性」と「人法性」がある。その「物法性」の特徴は主に建物のメンテナンス、修繕、改良などの区分管理に表れている、その「人法性」の特徴は主に各区分所有者の権利義務行為に対する制約に現れ、例えば多数区分所有者が採択した決議の効力及び少数区分所有者、建物の使用不当行為、毀損行為の管理などである。

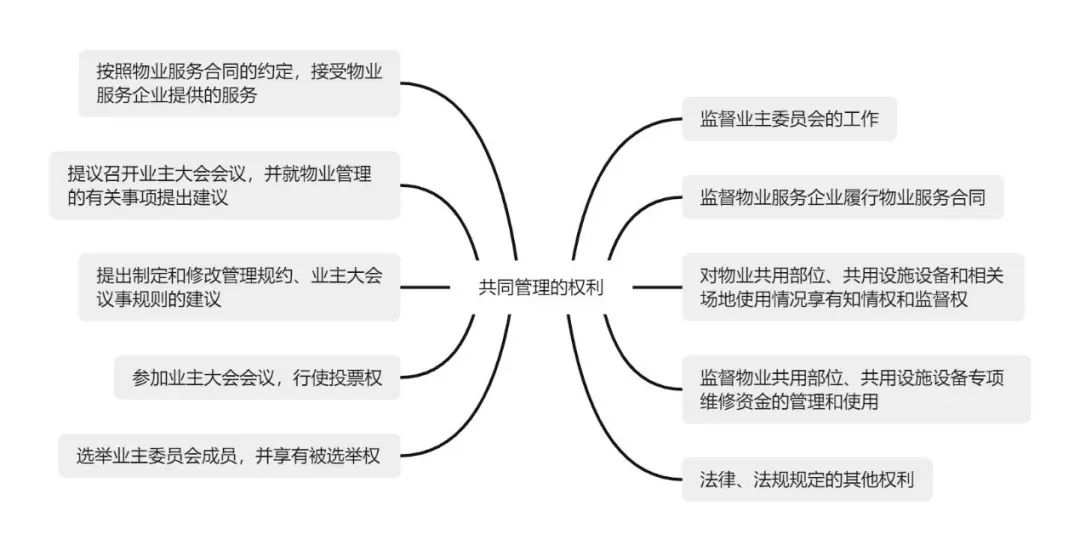

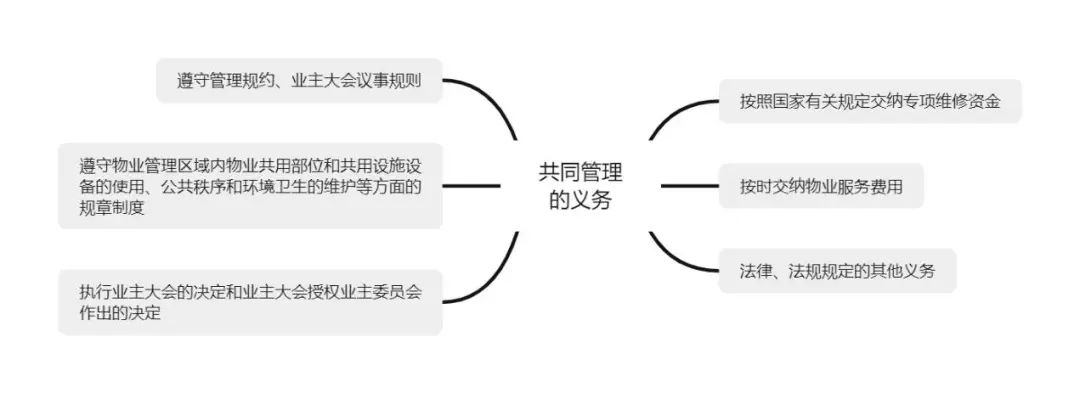

「民法典」第280条及び「物業管理条例」の第6、7条を結合して、所有者の共同管理権利と義務は以下のように整理する:

2、共同管理の方式:自己管理または委託管理

「民法典」第二百八十四条及び二百八十五条の規定に基づき、所有者は自ら建物及びその付属施設を管理することができ、また不動産サービス企業又はその他の管理者に管理を委託することもできる。自主管理は、オーナー自身が管理業務を実行するか、または互いに1つの管理チームを構成して管理業務を実行する。所有者数が少ない場合は、所有者が直接管理することができます。所有者の数が多い場合は、委託管理を行うことが多く、不動産サービス企業またはその他の管理者は、所有者の委託に基づいて建築区画内の建築物とその付属施設を管理し、所有者の監督を受け、速やかに業者の問い合わせに答える。「不動産管理企業資質管理方法」によると、異なる資質等級の不動産管理企業は自分の資質レベルに基づいて異なる不動産管理プロジェクトを受けるしかない。2018年にこの方法は廃止され、所有者の自己管理と社会化サービスを結合する原則に基づいて、不動産管理をコミュニティ管理システムに組み入れることを積極的に推進した。自己管理であれ、委託管理であれ、原則としてオーナー大会とオーナー委員会が意思決定、実行する必要がある。

「民法典」第277条の規定に基づき、所有者は所有者大会を設立し、所有者委員会を選挙することができる。「不動産管理条例」では、所有者大会は所有者の建物区分所有権の行使に基づいて発生し、所有者の自治組織であり、建築区画内の建物とその付属施設の管理機構であると規定している。オーナー大会は定期会議と臨時会議を開き、一般決議と多数決議を行うことができる。所有者大会は、不動産管理区域内の所有者全体で構成されている。所有者大会は、不動産管理区域内の所有者全体の不動産管理活動における合法的権益を代表し、維持しなければならない。不動産管理区域に所有者大会が設立された。具体的な方法は各省、自治区、直轄市が各地の実情に基づいて制定し、興味のある読者は自分で各地の不動産管理に関する地方法規を検索することができる。

建築区画内にオーナー数が多い場合は、オーナー委員会を設置することができます。所有者委員会は不動産管理区域内の所有者が選出した所有者代表で構成され、所有者大会の執行機関であり、所有者大会の決定に従って管理職責を履行する。第1回所有者委員会は通常、団地全体の所有者の投票によって選出される。その後の所有者委員会は、団地所有者大会議の規則で定められた規則に基づいて選挙を行い、人数は通常5〜11人の単数である。所有者委員会が設立された後、不動産所在地の区、県人民政府不動産行政主管部門と街道事務所、郷鎮人民政府に速やかに届出なければならない。所有者委員会の具体的な職責は、住宅・都市・農村建設部の「所有者大会と所有者委員会指導規則」第31条及び「不動産管理条例」第35条を参照することができる。

所有者大会は所有者の自治組織であり、その設立は所有者が自ら準備し、自主的に組織しなければならない。しかし、1つの建築区画内では、所有者は異なる場所から入居し、互いに面識がなく、入居する時間にも前後がある。そのため、オーナー大会の設立とオーナー委員会の選出はオーナーにとって一定の難度がある。「両会」は所有者がどのように自分の権利を行使し、自分の合法的権益を維持するかに関係し、広範な所有者の切実な利益に関係し、建築区画内の安定団結に関係し、さらには社会の安定にも関係している。これに対して、地方人民政府の関係部門、住民委員会は所有者大会の設立と所有者委員会の選出に指導と協力を与えなければならない。

3、共同管理の事項

所有権建築物管理の内容は、主に「物の管理」と「人の管理」の2種類を含む:「物の管理」とは建築物、基地及び付属施設の保存、改良、利用及び処分などのための物理的管理を指し、原則として建築物の共有部分に限られ、専有部分は含まない。「人の管理とは、所有者の群居生活関係に対するコミュニティ管理のことを指す。その対象は、建物を区分する上に居住する所有者の行為を制限するものではなく、すべての建物を区分する人に出入りする行為は、すべて組み込まなければならない。その内容は一般的に、建物の不適切な毀損行為の管理、建物の不適切な使用行為の管理、生活妨害行為の管理に分けることができる」

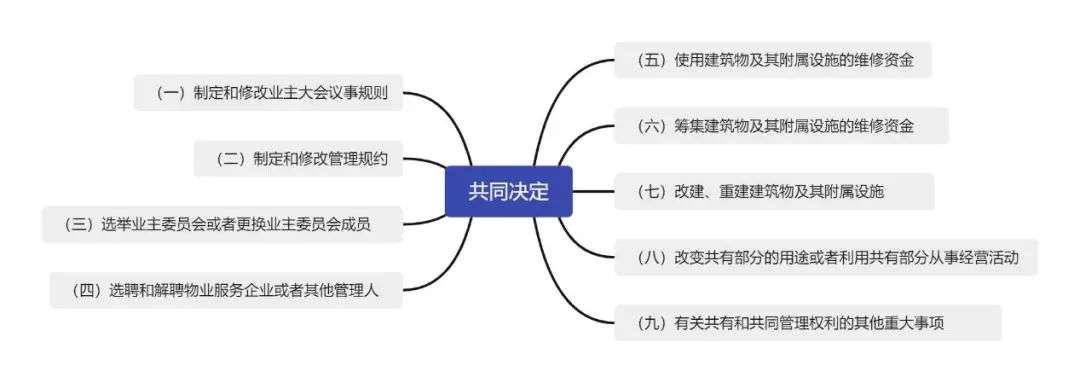

『民法典』第278条は、以下の管理事項を所有者が共同で決定しなければならず、具体的な参与と採決の議事規則を規定している:

所有者が共同で決定する事項は、専有部分の面積が3分の2以上を占め、人数が3分の2以上を占めている所有者が採決に参加しなければならない。前項第6項から第8項に規定する事項を決定するには、採決に参与する専有部分の面積の4分の3以上の所有者で、採決に参与する人数の4分の3以上の所有者の同意を得なければならない。前項のその他の事項を決定するには、採決に参加した専有部分の面積が過半数の所有者で、採決に参加した人数が過半数の所有者が同意しなければならない。また、「民法典」第279条の規定に基づき、住宅を経営用住宅に変更するには、利害関係のある所有者の一致同意を得なければならない。

「面積」の計算については、「建築物区分所有権司法解釈」第8条及び「所有者大会と所有者委員会指導規則」第23条に基づき、専有部分の面積は不動産登記簿に記載された面積に基づいて計算することができる、物権登録を行っていない場合は、測量・製図機構の実測面積に基づいて計算する。実測が行われていない場合は、住宅売買契約書に記載されている面積に基づいて計算する。建築総面積は前項の統計と計算に基づく。それと同時に、「不動産管理条例」第18条は所有者に議事規則の自治の内容を与え、所有者大会議事規則は所有者大会の議事方式、採決手順、所有者委員会の構成とメンバーの任期などの事項について約束しなければならない。

上述の法規に基づく決定に対して、『民法典』第二百八十条第一項は「所有者大会又は所有者委員会の決定は、所有者に対して法的拘束力がある」と規定している。同時に所有者の権益を保障するため、第2項は「所有者大会または所有者委員会が下した決定が所有者の合法的権益を侵害した場合、侵害された所有者は人民法院に取り消しを請求することができる」と規定している。また、今回の『民法典』には第287条が新たに追加された。公共管理と所有者の権益については、両者の関係を確実に効果的にバランスさせる必要がある。

典型的な例:黄氏が某不動産サービス有限会社の健康権紛争事件を訴えたのは、最高人民法院が人民法典の典型的な例(第1陣)を貫徹実施した中の第4件の事件を公布したものである。

基本的な事件:被告のある不動産サービス有限会社は天津市河東区のある不動産管理者である。原告のファン氏は2020年6月10日、上海市から同団地を訪れて祖母を見舞いに来た。当時はちょうど我が国の一部の地域で集中的な新型コロナウイルスの疫病発生が発生した時であり、天津市の関係部門は緊急予防・コントロール通知を発表し、コミュニティ出入口の当直当番を厳格に実行し、検査コード、亮コード、登録などの疫病予防・コントロール措置を強化することを要求した。2020年6月19日9時ごろ、黄さんはシェア自転車で団地に入り、不動産会社の警備員は直ちに駐車して亮コード、登録などの疫病予防検査措置を受けるように要求した。黄さんは誰かが叫んでいるのを聞いて振り返って見て、すぐに加速して前に走った。警備員は自転車で追いかけ、原告の背中に手を伸ばすと車が暴走して転倒した。黄氏は不動産会社を裁判所に訴え、医療費、交通費、栄養費、介護費、誤工費などの各損失計57501.3元の賠償を求めた。

裁判結果:発効裁判は、民法典第二百八十六条は、不動産サービス企業またはその他の管理者が政府が法に基づいて実施した応急処置措置とその他の管理措置を実行するには、所有者は法に基づいて協力しなければならないと規定している。事件が発生した時はちょうど集中性疫病の拡散、予防制御情勢の厳しい肝心な時期であり、ある不動産サービス有限会社は関連政策の要求に従って人員を派遣し、検査コードの登録、制止を行うことは、職責履行の責任の体現であり、その行為に過ちはなく、賠償責任を負うべきではない。黄氏は不動産関係者が大声で叫んでいる間に自転車の運転を加速させ、最終的には転倒した傷を負い、自分で相応の結果を負担しなければならないと判断し、黄氏の訴訟請求を却下する判決を下した。

典型的な意義:民法典は明確に規定して、所有者は物業サービス企業などに協力して政府が法に基づいて実施した応急処置措置とその他の管理措置を実行しなければならなくて、物業企業が疫病予防・制御の職責を履行するために明確な法律根拠を提供した。本件は人民法院が法に基づいて疫病予防・抑制措置に関する民事紛争を処理し、コミュニティが法に基づいて応急処置措置を実施するために強固な司法保障を提供する典型的な事件である。現在の疫病予防・抑制情勢は依然として厳しく、コミュニティは疫病予防・抑制の第一線であり、疫病の拡散・蔓延を抑制する重要な戦場であり、細分化された各予防・抑制措置を実行しなければならない。検査は住民の日常的な外出に少し面倒をかけているが、疫病対策のために必要な措置であり、意義が大きく、国民一人一人が積極的に協力しなければならない。本件の中で、審理裁判所は権利侵害責任の帰責原則を厳格に把握し、是非、態度をはっきりさせ、不和と泥をはっきりさせ、法に基づいてコミュニティの防疫職責の履行を支持し、社会公衆が自覚的に防疫秩序を守るよう誘導するのに役立ち、司法サービスと大局を保障する役割を際立たせた。

四、関係によって、所有権は隣接関係と共有に分けられる

前記建物区分所有関係は、物権法上の権利義務関係だけでなく、所有者大会や所有者委員会など、所有者が構成する共同体にも関連する。所有権の中には、お互い、相互補完関係に特化したものもあり、物理空間の角度から隣接関係があり、権利帰属帰化の角度から共有または共有関係がある。

(一)隣接関係

1、隣接関係の概念

『民法典』第288条は、「不動産の隣接権利者は、有利な生産、便利な生活、団結・互助、公平で合理的な原則に基づいて、隣接関係を正しく処理しなければならない」と規定している。

(1)定義

隣接関係とは、不動産の隣接する当事者が所有権または用益物権を行使することによって発生する権利と義務の関係を指す。隣接関係は隣接不動産の権利者がその権利を行使する延長または制限であり、相手に必要な利便性を提供する不動産権利者は権利が制限されている側であり、必要な利便性を取得する不動産権利者は権利が延長されている側であり、この延長は所有権と使用権を行使するために必要である。

(2)特徴

隣接関係の客体は不動産権利であり、主体は2つまたは2つ以上の不動産所有権、用益物権者または占有者である、隣接関係の主体が所有または利用、占有する不動産は隣接している、隣接権の行使は権利者から必要な便宜を得ることを限度としなければならず、隣接権の行使を口実に隣接権利者の合法的権益を損なってはならない。

隣接関係は伝統的には主に隣接不動産(特に土地)所有者間の権利義務関係を指すが、我が国は土地の公有制を実行しているため、隣接関係の大部分は土地などの不動産の具体的な利用に関する権利義務関係と表現される。隣接不動産所有者として表現される関係もあるが、土地請負経営権者、建設用地使用権者、宅地使用権者、建物利用権者など、具体的に土地や建物を利用する者同士の関係として表現されることが多い。そこで、隣接関係の主体に対して「不動産権利者」という表現を採用した。

(3)原則

有利な生産原則。スタイルの発揚を提唱し、大局に気を配り、実際の行動で生産建設を支持し、小さなことで大きなことをしてはならない。また、争いを止め、矛盾を解消し、生産への影響を最小限に抑えなければならない。

便利な生活の原則。人間本位を堅持し、隣接する権利者の生活の便利さを十分に考慮する。隣接する権利者の健康と正常な生活に深刻な危害を及ぼす行為に対しては、断固たる措置を取って制止しなければならない。

団結互助の原則。隣接する各当事者は平等な民事主体の間の関係であり、互いに協力し合い、隣人を善とし、互恵共栄を堅持し、他人を損ねて自分を利し、隣人を谷とすることに反対しなければならない。隣の各方面は頭を上げて頭を下げないで、立場を変えて考えて、隣の権利者のために助けを提供する必要があります。

公平合理の原則。権利と義務の平等を堅持し、誰も権利だけを行使し、義務を履行しないことはできない。共同で使用し、利益を得る施設については、各当事者は共同で養護しなければならず、いずれかの当事者は勝手に使用状況を変更したり、自分のものにしたりしてはならない。

(4)根拠

『民法典』第二百八十九条は、「法律、法規が隣接関係の処理に規定がある場合は、その規定に従う。法律、法規に規定がない場合は、現地の習慣に従うことができる」と規定している。この法条は『民法典』第10条の物権編における具体化であってもよい。本条の規定に基づいて、異なる状況に対応して異なる方法で法律を適用する:法律、法規がある隣接関係に対してすべて規定がある場合、一括して適用することができる、法律が隣接関係に規定がない場合、単独で法規を適用することができる。いくつかの法律、法規が同じ隣接関係に対して規定がある場合、総合的に適用しなければならず、本章を適用するだけでなく、その他の法律、法規の関連規定を適用しなければならない。

ある学者は、『民法典』の隣接関係に対する規定は一般規定に属し、その他の法律、法規に別途規定がある場合、優先的に適用しなければならない、また、現地の習慣があり、法律の禁止性規定と公序良俗に違反しない場合は、優先的に適用しなければならない。特定のタイプの隣接関係について専門的な法律、法規が規範化されている場合は、法律適用規則に従って正しく適用しなければならない。しかし、「現地の習慣」については、関連する法律、法規がない場合にのみ適用されることに注意しなければならない。

2、隣接関係における不動産権利者の権利、隣接者の義務

(1)水、排水が便利

『民法典』第二百九十条第一項は、「不動産権利者は隣接する権利者の用水、排水に必要な便宜を提供しなければならない」と規定している。隣接関係は隣接する各当事者の間で発生し、隣接する用水、排水関係の義務主体は不変ではない。お互いに権利者と義務者であることもあるが、多くの場合、水の流れの上流にある不動産権利者は義務者である。「必要」とは、隣接する権利者にこのような利便性を提供しないと、隣接する権利者の正常な生産や生活に影響を与えることを意味する。便宜を提供するには不動産権利者が有する能力を超えてはならず、用水、排水により隣接権利者に損害を与えた場合、妨害の排除、損害賠償などの民事責任を負わなければならない。

『民法典』第二百九十条第二項は、「自然流水の利用については、不動産の隣接権利者の間で合理的に分配しなければならない。自然流水の排出については、自然の流れを尊重しなければならない」と規定している。自然流水は水資源の重要な構成部分であり、我が国の水資源(地表水と地下水を指す)は国家の所有、すなわち全国民の所有に属する。農業集団経済組織が所有する池、ダムの水は、集団所有に属する。自然流水には河川、湖、ダムの流水が含まれている。

国は水資源の需給協調、総合的なバランス、生態保護、節約の励行、合理的な開源の原則に基づいて水中の長期需給計画を制定した。水資源の開発、利用は、興利と除害の結合を堅持し、上下流、左右岸と関係地区の間の利益を考慮し、水資源の総合的効果を十分に発揮しなければならない。生活用水の優先を堅持し、農業、工業、生態環境用水及び海運などの需要を両立させる、水と排水、協議がある場合は、協議に基づいて、協議がなく、「先に近く、後に遠く、高いから低い」という順流原則に基づいて処理し、隣接者の損失をもたらした場合は、受益者が合理的に補償する。

(2)通行の利便性

『民法典』第291条は、「不動産権利者は、隣接する権利者が通行等によりその土地を利用しなければならない場合には、必要な便宜を提供しなければならない」と規定している。隣地通行権には3つの特徴がある:第一に、隣地通行権は一般的に長期的であり、ルートの場所に対して固定、全面的な占有が発生せず、ただ通過する性質である。第二に、隣接地の通行権は一般的に契約を締結する必要はありません。第三に、隣地通行権は一般的に不動産権利者に損失を与えない限り無償である。

隣接地の通行権にも一定の制限がある:第一に、隣接地を通過する際、最も経済的で合理的なルートを選択しなければならない。古い道を行く者は、隣接する権利者が勝手に広げてはならない。古い道がないので、新しい通路を設置して通行できるようにしなければならない。季節的に隣地を通るのであれば、決まった道を残さないことができます。第二に、隣地の財産を保護することに注意する。隣の地上を通行する際は、青苗を踏みにじったり、地上の付着物を破壊したりしてはならないように注意しなければならない。第三に、客観的な環境の変化により通行を変更できる場合は、他のより経済的なルートに変更しなければならない。第四に、通行等により不動産権利者に損害を与えた場合、賠償すべきである。

(3)配管の建設、修繕及び敷設の利便性

『民法典』第二百九十二条は、「不動産権利者が建物の建造、修繕及び電線、ケーブル、水道管、暖房及びガスパイプラインの敷設等により隣接する土地、建物を利用しなければならない場合、その土地、建物の権利者は必要な便益を提供しなければならない」と規定している。本条に規定された使用隣地には2つの状況が含まれる:1つは建築物の建築、修繕のために臨時に隣地を使用すること、第二に、隣接地にパイプラインを設置する。

隣接地を使用するには、次の条件を満たす必要があります。1つは、必要があれば便利にすることです。便宜を提供する過程で隣接する権利者が損失を受けていない場合、便宜を提供することは通常有償ではない。工事の建設、パイプラインの敷設などのため、確かに隣接する土地、建物を一時的に利用する必要がある場合、隣接する権利者は許可しなければならず、自分が何らかの不便や損失をもたらすことができないという理由で拒否し、故意に難癖をつけたり妨害したりしない。第二に、隣接使用権の行使を慎重に行い、隣接権利者の利益を保護することに注意する。施工中に隣接する権利者に与える影響(例えば通行、粉塵、騒音、強い光、放射、空気汚染)をできるだけ減らす。そのため、隣接する権利者の土地、建物を利用する範囲、用途、期限などを約束することができる。使用が完了したら、速やかに現場を整理し、原状回復しなければならない。

3、隣接関係における不動産権利者の注意義務、隣接者の権利保護

(1)隣接する建物の通風、採光、日照を妨げてはならない

『民法典』第二百九十三条は、「建築物を建築するには、国の関連工事建設基準に違反してはならず、隣接する建築物の通風、採光、日照を妨げてはならない」と規定している。換気、採光、日照は一人の居住の質を測る重要な基準の一つである。近代的な工業文明の急速な発展と都市化の加速に伴い、都市環境は日増しに密集し、土地利用は高度に立体化され、建物が隣接しているために発生する権利と義務の関係は日増しに重視され、それによって次第に発展し、整備され、土地の隣接関係と並ぶ重要な隣接関係制度となった。

本条の規定に基づき、我が国の建築物隣接関係制度における日照、通風、採光の妨害行為に関する基準は、国の関連工事建設基準の内容を基本判断基準とする。建築物を建築することが国の関連工事建設基準に違反している場合は、一般人の許容限度を超えているとみなされ、被害者は妨害の排除と損害賠償を主張することができる。逆に、国の建設基準に合致するものは、隣接する建物の通風、採光、日照にある程度の妨害があったとしても、許容限度を超えておらず、隣接する建物の所有者または利用者に容認義務があるとみなすべきである。

国は行政規範という公法的性質の文書を用いて隣接建築物間の権利義務関係を調整し、現代社会の公法隣接関係と私法隣接関係が交錯する特徴も体現している。2012年に住宅・都市農村建設部は国家基準の「建築採光設計基準」を発表し、2018年に住宅・都市農村建設部は国家基準の「都市居住区計画設計基準」を発表した。

参考例:(2016)蘇01民終20号陳氏は南京のある会社の隣接関係紛争を訴えた。原告は被告が開発・建設した紫峰ビルがその家の日照を遮り、賠償を求めたと主張し、被告は原告の家の採光が国の基準に合致し、訴訟請求は訴訟時効を超え、被告は開発者としてすでに多くの家を販売しているのは多くの所有者の1人にすぎず、10万の事実と法的根拠がないと訴えた。裁判所は、原告の住宅は被告が開発したビルが完成した後、日照時間が明らかに減少し、国家基準を下回ったと判断した。被告系ビルの建設時に所有者であり、現所有者の1人であり、原告の日照権が侵害された損害の結果という不可分の債務に属する債務者、日光は生命にとって非常に重要であり、日照権は法律によって保護されなければならない。家屋の日照減少の程度、日照減少が家庭生活、家屋価値に与える影響などの要素を結合して、原告は被告に10万元の補償を要求するのは合理性がある。判決は原告の訴訟請求を支持した。この事件は裁判所が日照権妨害などの隣接権紛争事件を審理する際、関連建築規範を認定事実の根拠とし、公民の生存権保護を主張すべき価値志向を体現している。

(2)環境汚染や生態系破壊をしてはならない

『民法典』第二百九十四条は、「不動産権利者は、国の規定に違反して固体廃棄物を廃棄し、大気汚染物、水汚染物、土壌汚染物、騒音、光放射、電磁放射などの有害物質を排出してはならない」と規定している。この条項は『民法典』第9条の「資源を節約し、生態環境を保護する」の具体的な体現である。現代社会では、人々の生活環境の質がますます社会に重視されており、各国政府は環境保護に力を入れており、その中で重要な措置は環境保護に関する立法を強化することである。しかし、環境保護は環境保護法だけに頼ってはならず、環境に関する隣接関係、および環境を侵害する民事責任などの面で、民法によって調整され、規範化されなければならない。

本条は大陸法系不可秤量物侵害制度を参考にし、同時に騒音、光放射、電磁放射などの不可秤量物質と固体廃棄物、水汚染物、土壌汚染物などの実質型汚染を一体的に規定し、大陸法系不可秤量物侵害制度に対して調整範囲を拡大した。「計量不可物質侵入」とは、ガス、蒸気、熱気、臭気、煙、灰くず、喧騒、振動、その他の類似物質が隣接不動産に侵入することを意味する。大陸法系の多くの国や地域の民法では、計量不可能な物質が隣接不動産に侵入した場合、双方の隣接関係をどのように調整し、処理するかが規定されているが、論述の角度が異なるにすぎない。計量不能物の特徴:計量困難性、ある程度危害性、従属性。

英米法には大陸法系の意味での物権請求権制度はなく、侵害を量ることができない場合は侵害法上の「不法妨害」または「妨害行為」によって調整され、侵害行為の一種に属する。前述の分析に基づいて、ドイツの不可秤物侵害制度、フランスの近隣妨害制度及び英米の私益妨害制度を比較して、すべて利益測定原則を十分に運用して、調和性救済メカニズムを導入して、不可秤物侵害の解決を促進する。

参考例:(2017)京03民終5642号賈某某、王某某などは夏某某の隣接関係紛争事件を訴えた。

基本的な事件:賈某某、王某某系夫婦関係、賈某発、賈某宇系賈某某、王某某の長男と次男。賈某氏夫妻は1997年に西鹿角村北で邸宅を購入した。夏某某は1998年下半期に村委員会の許可を得て賈某某が購入した邸宅の北西方向に鶏小屋4軒を養鶏用に建設し、2006年、夏某某は上記4軒の鶏小屋の東側に15軒の鶏小屋を増築した。2010年ごろ、賈某某、王某某、賈某宇、賈某発は購入元の住宅に隣接する北側に2階建ての新築住宅を建設することを許可された。夏某某鶏舎の東端は2階建ての新築住宅と南北に向かい合っており、距離は約7、8メートル。夏某某は鶏糞露天を鶏舎東端東側に積んだ。賈某某、王某某、賈某発、賈某宇は隣接関係の事由で、夏某某を侵害停止、妨害排除、損害賠償を訴えた。

裁判の要旨:まず、鶏舎は賈家の邸宅の風上に隣接し、長年悪臭を放ち、蚊やハエを繁殖させ、騒音を発生させ、明らかに体の健康と正常な居住生活に深刻な影響を与える程度に達している、次に、夏某氏が鶏舎を経営するには一定の歴史的原因があるが、未来の農村村舎全体の計画配置、環境発展理念とは一致していない、再び、捨てられた価値が理性的な他の代替方法によって獲得されているかどうかを考慮して、元の場所で養鶏を停止するように判決し、別の場所を探して養鶏場を住宅地から離れるなどの方法で生計を維持することができる、最後に、政府関係部門は現在、夏某氏の養鶏が関連基準に合致しているかどうかについて明確な意見を出していないが、隣接関係の民事紛争において夏某氏の養鶏行為が妨害されているかどうかを評価し、処理することには影響しない。

参考意義:土地利用の優先順位、加害行為が行政許可を経ているかどうかは隣接者に対して妨害を構成するかどうかを判断する重要な要素にはならず、被害者が隣接関係民事紛争において権利を主張することに影響しない。利益の基本的な位階秩序を確定した後も多重価値の中で取捨選択することができない場合、以下の3点を考慮しなければならない:1つは最大利益と最小弊害を選択して取捨選択を分析すること、第二に、捨てられた価値が理性的な他の代替方法によって得られる可能性があるかどうか、第三に、互いに衝突する利益が両立できない場合には、捨てた利益に対して適切に補償することを考慮しなければならない。

(3)隣接不動産の安全を危険にさらしてはならない

『民法典』第二百九十五条は、「不動産権利者は土地の掘削、建物の建造、パイプラインの敷設及び設備の設置などを行い、隣接不動産の安全を危険にさらしてはならない」と規定している。本条は、隣接不動産の安全維持に関する義務的な規定であり、不動産権利者は自分が使用権を持つ土地の範囲内で工事建設を行う権利があるが、隣接不動産の安全に注意し、隣接不動産に不必要な損害を与えないようにしなければならない。

参考例:ある日新聞社が南京のある会社の隣接関係損害賠償紛争事件を訴え、最高人民法院は、被告が原告の工場建物と隣接する場所にビルを建設するには、隣接する建物の安全を十分に考慮すべきだったが、被告は隣接関係を法定処理する原則に違反し、メンテナンス工事をしていない、つまり開放式掘削を開始し、地下水を大量に排出したと主張した。初期に問題を発見した後、救済措置を取ったが、不均一な沈降を完全に阻止することができず、原告の印刷工場と設備の基礎地面に沈降が発生し、工場の建物とオフセット印刷機が深刻に損傷した場合、被告はこれに対してすべての責任を負うべきである。この事件は、隣接不動産の安全維持義務の不履行により隣接不動産が損害を受けた場合、行為者が賠償責任を負わなければならない裁判規則を体現している。

(4)隣接不動産権利者への損害の回避

『民法典』第二百九十六条は、「不動産権利者が用水、排水、通行、パイプライン敷設などで隣接不動産を利用する場合、隣接する不動産権利者に損害を与えることをできるだけ避けなければならない」と規定している。本条は、隣接不動産を使用する際の損害の回避に関する規定である。隣接権者が隣接する不動産権利者に損害を与えた場合、民事責任に関する「民法典」の規定を適用して民事違法行為による法的結果を追及しなければならない。

『民法典』の編纂過程で、損害を与えた場合、賠償を与えなければならず、権利侵害責任の編纂によって調整することができ、本条に特別な規定を設ける必要はないという意見があった。研究によると、2018年8月に審議された「民法典各分編(草案)」は「損害を与えた場合、賠償すべき」という規定を削除した。この規定を削除するのは、損害を与えて賠償する必要がないのではなく、損害を与えた場合は、『民法典』の権利侵害責任編の規定に基づいて損害賠償を請求することができる。

(二)共有

1、共有する概念と分類

(1)共有概念:2つ以上の主体所有

『民法典』第二百九十七条は、「不動産又は動産は2つ以上の組織、個人が共有することができる」と規定している。共有は複数の所有権の並存ではない。共有中の所有権は1つだけで、複数の所有権ではありません。所有権の排他性に基づいて、1つの物の上に複数の所有権が存在することはできませんが、1つの所有権は複数の主体によって共有することができます。

大陸法系民法理論では、所有権は質と量から分割できると考えている。所有権の一部の権利が所有者が享受するのではなく所有権と分離できる場合、所有権の「質」の分割、例えばゲルマン法上の「上級所有権」と「下級所有権」、及び所有権上に建設用地使用権、土地請負経営権、宅地使用権、地役権又は抵当権、質権などを設立することは、すべて所有権の「質」の分割に属する。一方、同一財産が2つ以上の複数の人によって共有されている場合は、所有権「量」の分割であり、「共有」は所有権(所有物ではなく)を「量」の分割を行った結果である。

所有権の進化の軌跡から見ると、所有権は「共同所有権」から「単独所有権」への発展の過程を経ている。近現代資本主義の生産方式の形成、発展と強大のため、個人の財産意識、権利意識の回復を促進し、所有権の共有有形状態は単独所有形態の経済生活における順位が逆転された。

(2)共有分類:分共有と共有

『民法典』第二百九十七条は、「共有には分共有と共同共有が含まれる」と規定している。『民法典』第二百九十八条に基づき、共有する不動産又は動産について共有者によりそのシェアに応じて所有権を享有する。起因は当事者の意思又は法律の規定に基づく、『民法典』第二百九十九条に基づき、共有者は共有する不動産又は動産に対して共同で所有権を享有する。夫婦共有、家族共有、遺産分割前の共有(共同相続の財産)、パートナー共有に分けられ、具体的な制度は結婚家庭編、相続編、契約編を参照。

部分共有と共同共有は以下のように異なる:設立基礎が異なり、部分共有は共同関係を前提とせず、共同共有は共同関係を前提としなければならない、権利義務は異なり、共有によってシェア享有権利に基づいて義務を負い、共有によってシェアを問わず権利を享有して義務を負う、処分の権利と能力は異なり、部分共有によって自由に処分することができ、共同で非自由処分を共有する。分割制限は異なり、部分共有によって、共有者はいつでも分割を要求することができ、共有することができ、共有することができ、共有する基礎が喪失したり、重大な理由が確実に分割しなければ分割できない場合を除き、存続期間は異なり、部分共有によって一時的であり、共同共有存続期間は長い。

2、共有物の処理

(1)共有物の管理

『民法典』第三百条は、「共有者は約束に従って共有不動産又は動産を管理する。約束がない又は約束が明確でない場合、各共有者は管理する権利と義務を有する」と規定している。本条では、共有者による共有物の管理根拠を協議管理と共同管理とする。通常の意味で管理されている内容は、共有物の保存、改良、利用である。

『民法典』第302条は、「共有者の共有物に対する管理費用及びその他の負担、約束がある場合は、その約束に従う。約束がない又は約束が明確でない場合は、共有者はそのシェアに応じて負担し、共有者は共同で負担する」と規定している。共有物の管理費用とは、共有物の保存、改良、利用行為による費用を指す。本条における「その他の負担」とは、税金、保険料、共有物による他人への損害賠償金などの各種公法上または私法上の負担をいう。

(2)共有物の分割

共有物分割とは、共有者が共有物に対して実物分割や価値分割などの方法で共有関係を終了することを指す。部分共有によって本質的に一時性があり、共通共有は相互関係の変更または終了に基づいて、共有者または能動的または受動的に共有物分割要求を提出する。

分割事由について、『民法典』第303条の規定:「共有者が共有関係を維持するために共有不動産または動産を分割してはならないと約束した場合、約束に従うべきであるが、共有者が重大な理由で分割する必要がある場合、分割を請求することができる、約束がない場合、または約束が明確でない場合、共有者はいつでも分割を請求することができ、共有者は共有基礎が喪失した場合、または重大な理由で分割する必要がある場合に分割を請求することができる。分割により他の共有者が損害を受けるの場合は、賠償しなければならない。」重大な理由について、『民法典』第千零六十六条は夫婦の一方が婚姻関係存続期間中に共同財産の分割を請求する場合を規定し、『破産法司法解釈(二)』第四条は人民法院が債務者の破産清算を宣告し、共有財産分割に属する法定事由を規定した。

分割方式については、『民法典』第304条の規定:「共有者は協議して分割方式を確定することができる。合意に達しない場合、共有する不動産または動産は分割することができ、分割による減損価値がない場合、実物を分割しなければならない。分割が困難または分割による減損価値がある場合、割引または競売、換金により取得した代金を分割しなければならない。共有者が分割して得た不動産または動産に瑕疵がある場合、その他の共有者は損失を分担しなければならない」

共有物分割は婚姻家庭紛争、相続紛争、立ち退き補償紛争、パートナー紛争の中でしばしば出現し、代理弁護士は具体的に関連する法律規範と政策を分析すると同時に、共有物分割の基本原理と本質的な関係を忘れずに、これを指導として、より多くの処理構想と努力空間があるかもしれない。

(3)共有物の処分と譲渡

共有物処分について、『民法典』第301条は、「共有不動産又は動産の処分及び共有不動産又は動産の重大な修繕、性質又は用途の変更を行う場合は、シェアの3分の2以上を占める部分共有者又は全体共有者の同意を得なければならないが、共有者間に別途の約束がある場合を除く」と規定している。共有物の処分については、分共有によって「多数決」をとり、共同で「一致決」をとり、物権法第97条に比べ、決議事項については、重大な修繕に加えて「性質または用途の変更」が加えられている。

シェア譲渡と優先購入権の場合、譲渡の自由は所有権の重要な属性の1つです。『民法典』第305条は、「共有者によって共有する不動産または動産のシェアを譲渡することができる。その他の共有者は同等の条件の下で優先的に購入する権利を享有する」と規定している。このように規定することは、すでに存在する共有関係を維持するとともに、シェアの流通を促進するために、一定の意味での人合性の目的を持っている。「民法典物権編司法解釈(一)」第9条と第10条に基づき、優先購入権は対外的な有償譲渡に適しており、共有者内部間の相互譲渡シェア及び相続、遺贈などの状況に基づく無償譲渡によって、優先購入権は適用されない。「同等条件」については、共有持分の譲渡価格、代金の履行方式及び期限などの要素を総合して確定しなければならない。優先購入権の行使の具体的な操作と手順について、『民法典』第306条は次のように規定している:「共有者別に共有不動産または動産のシェアを譲渡する場合は、譲渡条件を他の共有者に速やかに通知しなければならない。他の共有者は合理的な期限内に優先購入権を行使しなければならない。2つ以上の他の共有者が優先購入権の行使を主張する場合は、協議者はそれぞれの購入割合を確定し、協議が成立しない場合は、譲渡時のそれぞれの共有シェアの割合に基づいて優先購入権を行使する」

派生:共有者の優先購入権とテナントの優先購入権の競合について。物権が債権より優れている原理に基づいて、共有者の優先購入権は賃借人の優先購入権より優れていると考えるべきである。優先購入権の設立目的は、すでに存在する法律関係を維持し、法律関係の安定を維持するためであり、共有者と賃借人が優先購入権を主張できる場合、共有者と賃借人の間に紛争が発生していることを示し、賃借人に優先購入権を行使させ、共有関係に入ると、元共有者と新規加入した共有者の間の紛争がエスカレートし、矛盾が激化する可能性がある。賃借人が優先購入権を行使できなければ、賃借人の賃貸関係にも実質的な影響を与えない。

3、共有による債権債務の発生による内外関係

『民法典』第307条によると、共有する不動産または動産による債権債務は対外と対内関係が発生する。例えば、第三者が共有物を損害したり、共有物が他人に損害を与えたりする権利侵害性質の債権債務、あるいは共有物の修繕で第三者と発生する契約的な債権債務である。特殊な状況の下で、共有する不動産または動産による債権債務には、不当利得と無理由管理の債権債務も含まれる。

(1)対外関係

「対外関係」とは、共有者と共有者以外の第三者との関係を指す。対外関係において、部分共有か共同共有かを区別する必要はない。共有者が連帯債権を享受し、連帯債務を負担するが、法律に別途規定があるか、第三者が共有者が連帯債権債務関係を持たないことを知っている場合を除く。

(2)対内関係

「対内関係」とは、共有者同士の関係を指す。共有者が別に約束した以外、共有者はシェアに応じて債権を享受し、債務を負担し、共同所有者は債権を共有し、債務を負担する。債務返済が自己負担分を超えた按分共有者は、他の共有者に返済する権利がある。

4、共有推定

(1)共有関係の性質について、約束がない、または約束が明確でない場合、家族関係が存在する場合を除き、部分共有とみなす

『民法典』第308条は、「共有者が共有する不動産又は動産に対して按分共有又は共同共有として約定していない、又は約定が明確でない場合は、共有者が家族関係等を有する以外は按分共有とみなす」と規定している。

(2)按分共有者の持分について、約定がない又は約定が明確でない場合、出資額に基づいて持分を確定し、出資額を確定できない場合、同額享有とみなす

『民法典』第309条は、「共有者が共有する不動産又は動産に対して享有するシェアに基づいて、約束がない又は約束が明確でない場合は、出資額に基づいて確定する。出資額を確定できない場合は、同額享有とみなす」と規定している。

派生:準共有

『民法典』第3110条は、「2つ以上の組織、個人が共に用益物権、担保物権を享有する場合は、本章の適用に関する規定を参照する」と規定している。例えば、建設用地使用権、土地請負経営権、抵当権、質権などを2人以上で共有する。「準共有」とは、数人が共有または共有所有権以外の財産権を共有するためのものです。物権編における共有制度は主に所有権の共有のために規定されており、もちろん用益物権と担保物権の共有も含まれている。しかし、実際の生活の中では、物権だけが共有できるわけではなく、他の財産権、例えば株式、知的財産権などの財産権にも共有関係がある。

物権編下の準共有は以下の特徴を持つ:準共有の標的物は所有権以外の財産権であり、用益物権、担保物権を含む、準共有すなわち準使用共有の関連規定については、所有権以外の財産が準使用共有なのか、部分共有なのかについては、その共有関係に応じて定めなければならない。準共有準用按分共有または共同共有の前提は、当該財産権を規範化する法律に特に規定がないことである。もしあれば、まずこの特別規定を適用しなければならない。知的財産権、株式などについては、本条の規定は適用されない。しかし、知的財産権、株式などが共有を構成できるかどうかは、さらに研究する価値がある。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号