大邦「道」「途」説を聞く『民法典』物権編の所有権(上)

物権には、所有権、用益物権、保証物権、占有が含まれます。その中で、所有権の権能は最も全面的である。法史の根源において、民法制度としても民事権利の所有権としても、古代ローマ法時代にさかのぼって、そこでその最初の観念と様子を見つけることはできないだろうか。ローマ法は最初に「所有権」という言葉を「dominium」と呼び、すべての人が物に対する「支配」、「管轄」、または「制御」を意味した。しかし、この言葉には十分な技術性がなく、同時に「父」と呼ばれる一般権力やいかなる主体の権利の所有を指すために使用されていないことから、ローマ帝国後期になると、所有権は「propietas」と呼ばれ、「ususfructus」(用益権)という言葉に対応して使用された。紀元前2世紀ごろ、ローマ法の所有権概念が正式に確立された。ローマ法によると、所有権はすべての人が事実と法律の可能な範囲内で、所有物に対して最も完全で、最も絶対的な権利を行使する。

一、所有権の一般規定

(一)所有権の概念と内容:占有、使用、収益、処分

所有権は物に対する支配権であり、所有物に対する所有者の永久的かつ十分な完全な物権であると考えられている。他の国と地域の民法は所有権の内容を規定する方式で所有権を定義し、次のような状況がある:1つは概括的な規定をし、処分権を強調する。ドイツのように、法律や第三者の利益に違反しない範囲で、物の所有者は勝手に物を処分し、他人の干渉を排除することができると規定している。スイスでは、物の所有者は法規制の範囲内で、その物を自由に処分することが規定されている。第二に、2つの具体的な内容を規定し、使用権と処分権を強調した。イタリアのように、所有権は法律で定められた範囲内であり、法律で定められた義務を遵守することを前提として、所有物に対して完全な、排他的な使用と処分の権利を享有する。フランスでは、所有権とは完全に絶対的な方法で、処分物との権利を享受することを指すが、法律や条例で禁止されている使用は除外する。第三に、3つの具体的な内容を規定し、規定の使用権、処分権の外で、収益権または占有権を規定する。日本の規定のように、すべての人は法令の制限の範囲内で、自由に使用し、収益し、所有物を処分する権利がある。ロシアは、財産の占有権、使用権、処分権は財産の所有者に属すると規定している。

「民法通則」第71条から今回の「民法典」第240条まで、「所有権」については、自分の財産である不動産または動産に対して、法に基づいて占有、使用、収益、処分の権利を享有することを規定している。占有機能とは、所有者が標的にしたものを事実上管理する権利であり、それは権利者が標的にしたものを現実的に支配する前提と基礎である、使用権能とは、所有者が標的とする物の性質と用途に応じて、それを利用して、生活の必要を満たす権能を指す、収益機能とは、所有者が標的とする物の天然の配当と法定の配当を受け取る権利である。処分機能とは、所有者が標的物を処分し、標的物の権利が変化または物理形態の変化に属することを決定する機能を指す。所有権には消極的な機能もあり、所有権が妨害されたり、妨害されたりする危険がある場合、権利者は他人の干渉を排除して、標的の物の円満な支配状態を回復する機能がある。この権利は、他人の不法な妨害、妨害、または侵害を受けたときに表現されなければならないため、消極的な権能と呼ばれる。

(二)所有権の特徴と特性:絶対権、完全権、支配権

財産権の尊重と保護は、現代民主法治社会の重要な課題であり、財産権の内容、形態は多様であり、その中で所有権を重視することが重要である。以上の分析に基づいて、そして抽象概括主義の定義方式に立脚して、所有権の意味は:すべての人は法律の制限の範囲内で、所有物に対して全面的に支配する物権で、あるいはすべての人が法律の制限の範囲内で、標的物に対して永久で、全面的で全体的に支配する物権であることを指す。前述の解析と定義に基づいて、所有権には複数の特徴または特性があります。

異なる研究機関または学者はこれに対してほぼ同じ主張を持っている:完全性、全体性、恒久性、弾力性を主張し、全体性、社会性、観念性、弾力性、恒久性を表現し、全面性、全体性、弾力性、永久性、社会性、観念性を堅持する。これらの観点は一様ではなく、所有権の特徴と特性を要約し、凝縮する、すなわち絶対権、完全権、支配権である。

派生:所有権は自己物権であり、所有者は自分の不動産または動産に用益物権と保証物権を設立することができ、これも所有者がその所有権を行使する具体的な体現である。所有権の各機能は互いに分離することができ、用益物権と保証物権はすべて他人の物に対して享有する権利であるため、すべて「他物権」と呼ばれている。現代の各国と地域の民法は利益の原則を貫徹し、伝統民法が物の実物支配、財産帰属を重視するやり方を次第に放棄し、財産価値形態の支配と利用を重視するようになった。大陸法系と英米法系という2大法系の財産に関する現代法は、いずれも「利用」を中心とした物権観念を十分に体現している。所有権は他の物権の本源と基礎であり、物の占有、使用を譲り渡したり、物の価値を他人に担保を設定したりすることは、所有者がその所有権の中の諸権利の行使である。『民法典』第241条は、「所有者は自分の不動産または動産に用益物権と担保物権を設立する権利を有する。用益物権者、担保物権者は権利を行使し、所有者の権益を損害してはならない」と規定している。

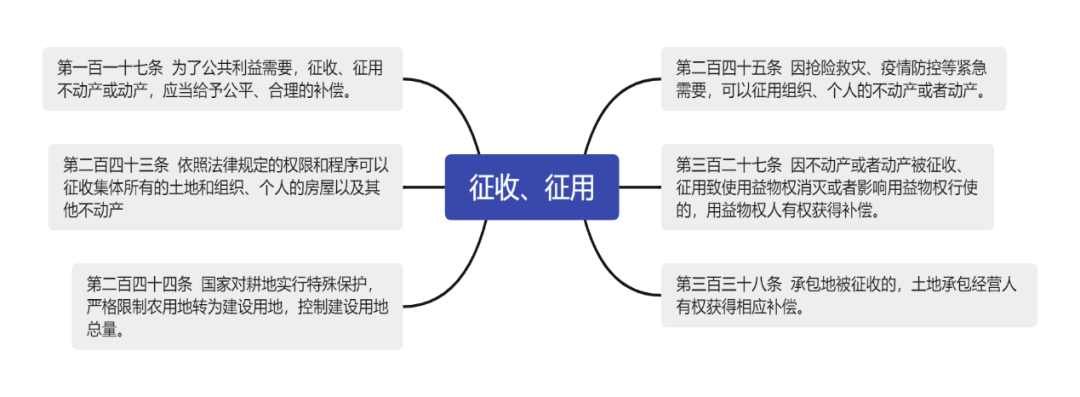

(三)所有権の制限:徴収、徴用、災害救援、疫病予防制御

所有権の制限とは、所有権としての積極的な権利や消極的な権利を禁止する面や数面を指し、それによってすべての人が一定の制約を受け、一定の義務を負うことを意味する。所有権の内容の制限と所有者の義務の負担は、互いに表裏の関係である。

ローマ法時代、所有権は個人主義的な色彩を持ち、絶対性、排他性、永続性の特徴を持っていたが、この時代の財産所有者の権利も一定の制限を受けていた。例えば、「十二銅表法」から帝政時代まで、ローマ法の所有権に対する制限は常に存在し、主に4つの方面に表現された:1つは隣接関係に基づいて所有権に対する制限、第二に、公共利益の必要に基づいて所有権の制限、第三に、宗教的利益を保護する必要に基づいて所有権の制限、第四に、人道主義と道徳に基づく所有権の制限。

近現代以来、立法は所有権の社会性を徐々に強調し、所有権の絶対性を制限する。核心は公法と私法規範を結合して所有権の行使を制限することである。具体的には、私法の面では、誠実な信用、公序良俗、権利乱用の禁止などの原則規範を通じて、所有権の行使を制限する。公法上、徴収、徴用などの具体的な制度を通じて、所有権の行使を制限する。

『民法典』は基本原則の中で民事主体が民事活動に従事することを規定し、誠実信用、公序良俗及び権利乱用禁止の原則に従い、合法的、合理的な権利行使を呼びかけ、各権利の行使統一の制限として、物権編の中で第二百四十三から二百四十五の3つの条項を通じて公共利益と緊急需要に基づく所有権の制限を規定した。筆者は同時に『民法典』の中の「徴収、徴用」に関する条項を整理したが、具体的な内容は以下の通りである:

派生:所有権は所有制と密接に関連している。所有権は所有制の法律上の体現であり、所有権の本質的な属性は一定の社会形態の所有制によって決定される。生産資料の占有形式は生産関係の重要な内容であるため、生産資料所有制は生産関係の集中的な表現となり、通常は所有制で特定の生産関係を表現する。また、法律で調整されているのは人と人との関係であり、人と物との関係ではない。権利は社会的関係を体現している。民法の所有権は所有物に基づく所有者と他人の財産関係である。民法上の所有権は、所有者の所有物に対する権利だけでなく、主に所有者と他人との関係についても言及しなければならない。

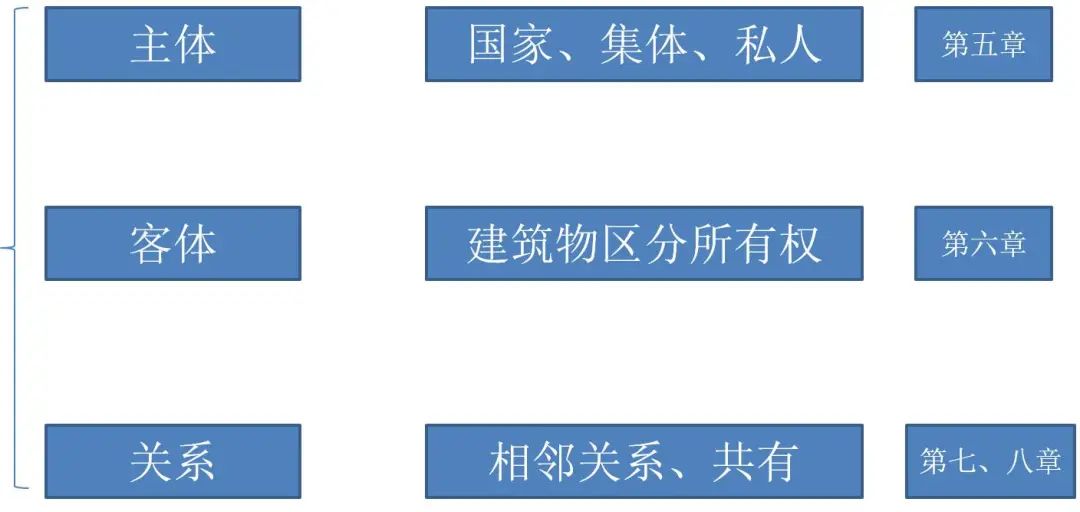

以上は所有権に関する一般的な規定であり、所有権に具体的にどのような内容があり、どのように分類するかについて、筆者は『民法典』の物権編所有権分編第5章から第8章の内容を整理し、思考ガイドは以下の通りである:

二、主体によって、所有権の種類は国家所有権、集団所有権と個人所有権に分けられる

(一)国家所有権

国家所有権とは、社会主義の条件下での所有権形式の一種であり、国家の国有財産の占有、使用、収益、処分に対する権利であり、その本質は全国民所有制の法律上の表現である。国家所有権は全国民所有制の法律的体現であり、国家は全人民を代表して所有権を行使するものであり、それ自体には特別な利益はなく、国家所有権の享有と行使によって得られた利益は、最終的には広範な人民大衆の物質と文化生活の需要を満たすためである。

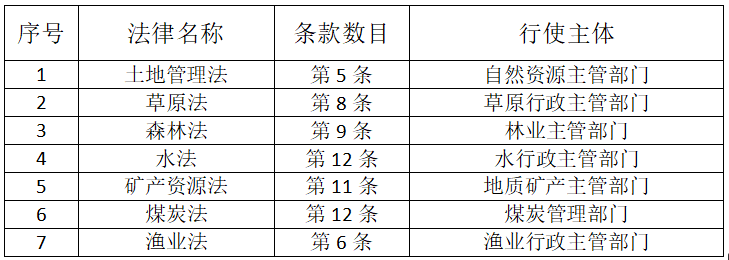

1、国家所有権の行使主体:国務院又は法律に規定された主管部門

国家所有権は基本的に国家が直接行使するのではなく、国家を代表する専門機関や単位が行使する。『民法典』第二百四十六条は、「法律により国家が所有する財産は、国家の所有である全国民公有に属すると規定されている。国有財産は国務院が国家を代表して所有権を行使する。法律に別途規定がある場合は、その規定に従う」と規定している。

(1)『民法典』の規定

『民法典』第255条は、「国家機関はその直接支配する不動産と動産に対して、占有、使用及び法律規則と国務院の関連規定に基づいて処分する権利を享有する」と規定している。国有財産管理の意味で、国有財産は一般的に経営性財産、非経営性財産、資源性財産に分けられる。国家機関が直接支配するこの部分の国有財産は、主に国家機器の正常な稼働を維持するために使用され、経営のためではなく、非経営資産に属する。非経営性国有資産の特定用途と非付加価値性は、主に国家が財政支出と行政支出の方式で配置し、国家機関が占有し、使用することを決定した。(18)ここの「国家機関」は立法機関、行政機関、司法機関を含む、中央国家機関を指すだけでなく、地方の各級国家機関も含む。国有財産の行使とその監督管理はまた特殊性を持っているため、単に物権編の規定に頼るだけでは十分ではなく、国有財産管理法を制定し、経営性財産と非経営性財産を区別し、異なる管理制度を確立する必要がある。

『民法典』第256条は、「国が開催する事業体は、その直接支配する不動産及び動産に対して、占有、使用及び法律と国務院の関連規定に従って収益、処分する権利を享有する」と規定している。事業体の国有資産は国が統一して所有し、政府が等級別に監督管理し、単位が占有し、使用する管理体制を実行する。事業体の国有資産には、国が事業体に割り当てた資産が含まれ、事業体は国の規定に従って国有資産組織の収入を運用して形成された資産、および寄付を受け、その他の法律で国の所有と確認された資産、その表現形式は流動資産、固定資産、無形資産、対外投資などである。国が開催する事業体の財産は、非経営的国有資産の性質もあれば、ある程度経営的国有資産の特徴も持っている。

(2)その他の単行法の規定

国家所有権は国家専有であり、国家所有のためだけに他の誰にも所有することはできない。『民法典』第二百四十二条は、「法律では国の所有する不動産と動産に専有することが規定されており、いかなる組織と個人も所有権を取得することはできない」と規定している。国の専有財産は他人のために所有することはできず、交換や贈与などのいかなる流通手段によっても所有権を移転することはできない。国は用益物権または準物権を設定することによって組織または個人に国有財産に対する所有権を取得させるが、これらの所有権に基づいて発生する使用権は法律の規定に基づいて取引することができる。本条に規定された重要な意義は、「民法典」という民事法律関係を調整する基本法を通じて、私法の角度から「憲法」に規定された我が国の基本経済制度を実行し、国家所有権に対して全面的な民法保護を行い、国有財産が法に基づいて民事活動に参加するために基礎的な法的根拠を提供することにある。

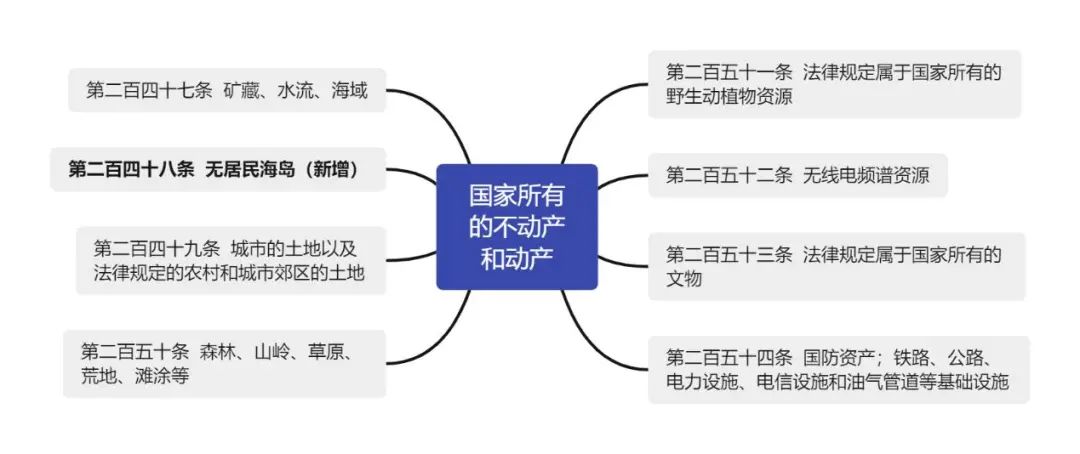

(2)国家所有権の客体範囲

古語によると、「普天の下、王土ではないか。土の浜、王臣ではないか」というが、今日の九百六十万平方キロの錦繍江山はすべて国民の所有である。もちろん、国はその享受する公権力によって国家所有権の客体の範囲を任意に規定することはできない。「法律に基づいて、国有財産を法律によって調整することは、根本的には、国家を所有権の主体とし、支配階級の共通の利益と生産の客観的な需要に服従させることである」。国家財産には経営性財産と行政公益性財産が含まれており、これらの財産は国家が専有するしかなく、その他の民事主体は享受できない。『民法典』第247条から254条は国家所有権の客体範囲を羅列しており、筆者が整理した論理的思考ガイドは以下の通りである:

注意:今回の『民法典』の編纂では、住民のいない島の国家所有権が新たに追加された。同条項は、「海島保護法」第4条の内容を「民法典」に組み込むものだ。住民のいない島は住民のいる島とは異なり、住民がそこで代々耕作していないため、農村土地所有権制度の視野から排除されてきた。一方、歴史的に見て、無住民島は集団土地所有権を発生させる制度的な成因を備えていないため、無住民島が集団所有に帰属するという観点は法理的根拠に乏しいと考えられている。一方、比較法上、海洋国家は無住民島の保護と管理を規範化するために、無住民島の立法を高度に重視している。無住民島は国に対して重大な政治的、国防的、経済的利益を持ち、無住民島の国の所有を実行し、国または政府機関が公共の利益の必要から無住民島に対して統一的な計画と長期的な建設、開発を行うのに有利である。

注意:『民法典』第257条は、「国が出資する企業は、国務院、地方人民政府が法律、行政法規の規定に基づいてそれぞれ国を代表して出資者の職責を履行し、出資者の権益を享有する」と規定している。「企業国有資産法」、「企業国有資産監督管理暫定条例」の関連規定に基づき、企業国有資産は国家の所有に属する。国は「国務院と地方人民政府がそれぞれ国を代表して出資者の職責を履行し、所有者の権益、権利、義務と責任を統一し、資産と管理者、管理者を結合する」国有資産管理体制を実行している。国が出資する企業は、資産が完全に国有に帰属するが、会社形態を持たない企業法人、国有独資企業、国有持株企業、国有出資企業、中外合弁経営企業、中外協力経営企業などを含む。

3、国家所有権の保護措置

(1)国家所有権の侵害の禁止

『民法典』第258条は、「国家の所有する財産は法律により保護され、いかなる組織又は個人による横領、略奪、私分、差し止め、破壊を禁止する」と規定している。この条項は『憲法』第12条、『民法通則』第73条、『物権法』第56条の伝承と継承である。民法が国の所有する財産が法律によって保護されることを規定する意義は、国有財産に対して民法の保護方式を採用すること、すなわち国が所有権の主体として、他の民事主体と同様に、その所有する財産に対して所有権を享有することである。その財産が侵害された場合、国は他の民事主体のように民事訴訟を起こすことで民事権益を守ることもできる。

国の所有する財産が侵害された場合、その財産を直接支配する権利を有する機関、事業体、企業、国有資産監督管理機構が国を代表して民事訴訟を提起し、国有財産の所有権を維持する場合、人民法院は法に基づいて侵害の停止、財産の返還、原状回復、損害賠償などの民事責任方式を受理し、運用し、国有財産を保護しなければならない。

(2)国有財産監督管理機構及びその従業員の職責

『民法典』第259条の規定:「国有財産の管理、監督の職責を履行する機構及びその従業員は、法に基づいて国有財産の管理、監督を強化し、国有財産の価値維持と付加価値の増加を促進し、国有財産の損失を防止しなければならない。職権を乱用し、職務を怠り、国有財産の損失をもたらした場合は、法に基づいて法律責任を負わなければならない。、勝手に保証したり、その他の方法で国有財産の損失をもたらしたりした場合は、法に基づいて法的責任を負わなければならない。」

(二)集団所有権

1、集団所有権の行使主体

(1)農村集団所有権の行使主体は集団メンバー集団所有

『民法典』第二百六十一条第一項によると、農民集団が所有する不動産と動産は、本集団のメンバー集団が所有するものである。「本集団メンバーの集団所有」の意味は、集団組織メンバーが法律の規定に従い、法により集団所有に属する財産に対して占有、使用、収益、処分の権利を共有することである。このような所有権形態の下で、本集団メンバーの権利は主にメンバー権によって体現されている。メンバー権は自益権と共益権に分けられ、集団メンバーは自益権を通じてその収益を実現し、共益権を通じて集団所有権を行使する。農民集団所有の特徴は集団財産集団所有、集団事務集団管理、集団利益集団共有である。

『民法典』第二百六十一条第二項によると、集団のすべての特徴は集団事務の民主的管理を要求し、集団メンバーの重大な利益にかかわる事項は、法定手続きに基づいて、本集団メンバーを介して決定しなければならない。総合的に見ると、これらの事項はすべて集団メンバーの切実な利益と密接な関係があり、本集団の重大な事務に関係する事項であり、以下を含む:土地請負案及び本集団以外の組織又は個人請負に土地を発注する、個別土地請負経営権者間の請負地の調整、土地補償費などの費用の使用、分配方法、集団出資する企業の所有権の変動等の事項、法律に規定されたその他の事項。

「民法典」第262条に基づき、集団所有の不動産は誰が代表して集団所有権を行使するかを規定している。集団所有の土地と森林、山嶺、草原、荒地、干潟などについて、以下の規定に従って所有権を行使する:村の農民集団所有に属する場合、村の集団経済組織または村民委員会が法に基づいて集団を代表して所有権を行使する、それぞれ村内の2つ以上の農民集団の所有に属する場合、村内の各集団経済組織または村民グループが法に基づいて集団を代表して所有権を行使する。郷鎮農民集団の所有に属するものは、郷鎮集団経済組織が集団を代表して所有権を行使する。

『民法典』第264条によると、集団メンバーは集団財産に対して知る権利を持っている。知る権利実現の重要な前提時に情報を取得し、情報の公開を実行することは知る権利実現を保障する重要な正当な手続きである。したがって、農村集団経済組織または村民委員会、村民グループは、法律、行政法規および定款、村民条約に基づいて、本集団のメンバーに集団財産の状況を公表しなければならない。財産総量の変化、所有権の変動状況、集団財産の使用状況、集団財産の分配状況などを含む。集団メンバーは関連資料を閲覧、複製する権利がある。

(2)都市部の集団所有権の行使主体は集団経済組織である

『民法典』第263条は、「都市部の集団が所有する不動産と動産は、法律、行政法規の規定に基づいて本集団が占有、使用、収益と処分の権利を享有する」と規定している。集団所有制は公有制の重要な構成部分であり、都市部集団所有制経済は我が国の社会主義公有制経済の基本的な構成部分であり、国は都市部集団所有制経済の発展を奨励し、支援する。「都市集団所有制企業条例」第4条によると、都市集団所有制企業は財産が労働大衆の集団所有に属し、共同労働を実行し、分配方式の上で労働分配を主体とする社会主義経済組織である。

都市部の集団経済は我が国の社会主義経済の長期的発展の中で、重要な役割を果たした。中華人民共和国成立後、国は農業、手工業、資本主義商工業を改造し、協力を実行し、1956年末になると、中華人民共和国の集団経済は基本的に形成され、当時の手工業協同組合の集団経済の総量は136億元に達し、我が国の比較的完全な社会主義工業システムの構築に重要な支えとなった。長い間、都市部の集団経済は市場需要を満たすなどの面で積極的な貢献をしてきた。特に我が国の就業圧力が比較的大きい時、多くの労働者の就業を解決し、例えば、1960年代に社会的遊休者を組織して就職し、70年代末に都市部の知青と知青の子供の就職を手配し、就業拡大に大きな貢献をした。

物権法の制定過程で、都市の集団所有権をどのように規定するかは、ずっと論争の大きな問題であった。都市部の集団企業が生み出した歴史的背景と資金構成は、農村部の集団経済組織や郷鎮企業よりはるかに複雑である。一部の企業は最初に個人の現金で株式を取得したり、実物の割引で株式を取得したりしたが、後に原始株を返却したり、原始株を還元しなかったりした。一部の企業の資金源は主に借り入れで、国やその他の面に投資していないが、国は政策支援を提供している。ここ数年来、都市部の集団企業は企業改革を通じて大きく変化し、現在も改革は引き続き深化している。しかし、改質によって形成されるパターンも異なる。そのため、都市部の集団企業の所有権問題は、実践経験が比較的成熟してから、関連する法律、行政法規によって具体的な規定が作られ、比較的に実際に合っている。

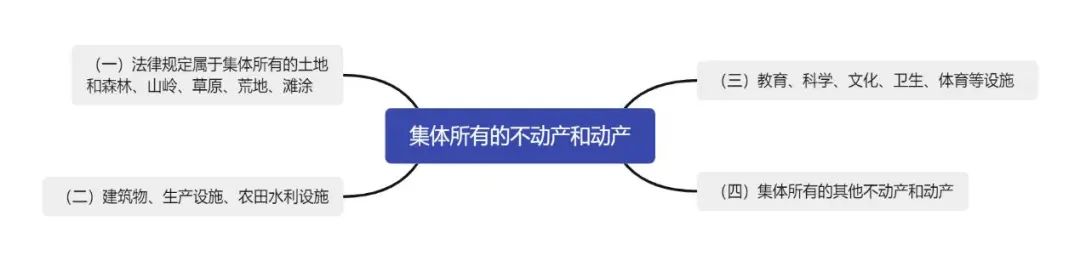

2、集団所有権の客体範囲

『民法典』第260条に基づき、集団所有権の客体範囲は以下のように整理された:

3、一般訴訟の時効は3年

(1)集団所有権の侵害の禁止

『民法典』第二百六十五条第一項は、「集団所有の財産は法律により保護され、いかなる組織又は個人による横領、略奪、私分、破壊を禁止する」と規定している。本条の規定に基づき、集団経済組織以外のいかなる組織又は個人も集団の所有する財産の権利を侵害してはならず、国家が集団の所有する財産を徴収、徴用する際も法に基づいて行わなければならず、集団の所有する財産の権利を侵害してはならない。同時に、集団経済組織の構成員及び集団財産の実際の管理者、経営者は集団所有の財産権利及びその他の構成員の合法的権益を侵害してはならないことを要求し、前記人員の集団所有権の行使も法律、法規、集団経済組織規約及び村規約に基づいて行わなければならない。

(2)侵害された集団構成員は人民法院に決定の取り消しを請求することができる

『民法典』第二百六十五条第二項は、「農村集団経済組織、村民委員会又はその他の責任者が下した決定が集団メンバーの合法的権益を侵害する場合、侵害された集団メンバーは人民法院に取消しを請求することができる」と規定している。この決定とは、法律、行政法規及び集団組織規約に違反して集団財産を処分する行為を指す。ここでいう集団メンバーの合法的権益は、集団メンバーが集団組織中の民事主体から独立した個人としての権益ではなく、集団組織メンバーとして集団組織中で享受すべき合法的権益である。

(三)個人所有権

ここの私人は、国や集団に対応する概念であり、我が国の公民だけでなく、我が国で合法的に財産を所有している外国公民や無国籍者も含まれている。自然人および特定の身分関係の数人からなる「戸」(例えば個人工商戸、農村請負経営戸)だけでなく、個人独資企業、個人パートナーなどの非公有制企業も含まれている。個人所有権制度で使用される「個人」は、自然人、個人事業主、個人独資企業、パートナー、中外合弁経営企業、中外協力経営企業、株式会社、有限責任会社、および学校、病院、寺院などの主体と理解されるべきだという見方がある。

1、個人所有権の行使主体

(1)自然人

自然人は自分の財産に対して、法に基づいて占有、使用、収益と処分の権利を享有し、いかなる組織と個人も不法に干渉してはならない。すべての自然人は、成人かどうかにかかわらず、行為能力があるかどうかにかかわらず、すべて私財所有権主体の資格を持っている。

(2)法人

『民法典』第二百六十九条は、「営利法人はその不動産と動産に対して法律、行政法規及び定款に基づいて占有、使用、収益と処分の権利を享有する。営利法人以外の法人は、その不動産と動産の権利に対して、関連法律、行政法規及び定款の規定を適用する」と規定している。

『民法典』第270条は、「社会団体法人、寄付法人は法に基づいて所有する不動産及び動産は、法律によって保護される」と規定している。

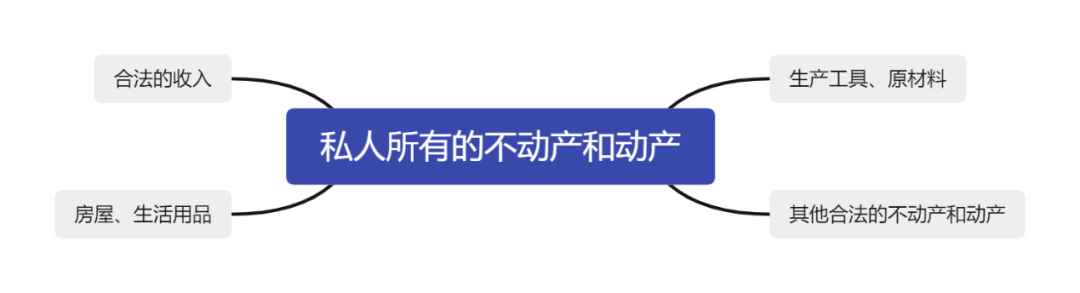

2、個人所有権の客体範囲

注意:『民法典』第二百六十八条は、「国、集団及び個人は法に基づいて有限責任会社、株式会社又はその他の企業を出資して設立することができる。国、集団及び個人の所有する不動産又は動産が企業に投資された場合、出資者は約束又は出資比率に従って資産収益、重大な意思決定及び経営管理者の選択などの権利を享受し、義務を履行する」と規定している。本条の規定は所有権主体の投資形式及び所有権の価値を保つ付加価値の内容に関連し、所有権行使の重要な形式でもあり、同時に所有権と企業法人の財産権、株式などの権利形態の接続を明確にした。

3、個人所有権の保護措置

『民法典』第二百六十七条は、「個人の合法的財産は法律によって保護され、いかなる組織又は個人による横領、略奪、破壊を禁止する」と規定しており、この条項は『憲法』第13条及び『民法通則』第75条の踏襲であり、個人所有権と国家所有権、集団所有権の平等な保護、全面的な保護、法による保護を確立した。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号