大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』物権編の通則(上)

物権は民事主体が法に基づいて享有する重要な財産権である。財産権制度については、歴史が長いと言える。商朝の法律における土地所有権に関する規定は、我が国の最初の物権法律制度である。国学経典における表現も枚挙にいとまがない:『孟子・滕文公上』は「民の為道也、恒産者あり恒心あり、恒産者なし恒心なし」、『商君書』には、「一兎走、百人逐之、兎でなければ百也に分けることができ、名分の未定也、夫が兎を売る者は市に満ちるが、盗は取ることができず、名分の既定也」、『管子・七臣七主』にも「法者だから興功は暴を恐れるも、律者だから定点は争いを止めるも、令者だから知事を譲るも」とある。前記経典は名分の帰属、公信公示、定分止争、制度保護の道理と重要性を述べた。

偶然ではなく、西洋、ローマ法の時代、訴訟法の分野には「物の訴権(actio in rem)」と「人の訴権(actio in personam)」という2つの概念があった。「物の訴権」は所有権、役権、その他の権利の保護手段であり、「人の訴権」は債権の保護手段であり、両者は対峙と併存の構造を形成している。つまり、ローマ法の物権観念は、物そのものに対する訴訟(「物に対する訴え」)を通じて表現される権利者の特定物に対する帰属や追従性である。考証によると、学理上で「物権」という用語を「ius in re」と表現したのは、ヨーロッパの中世期だった。

「物権」という言葉は正式に民法典に見られ、1811年の「オーストリア一般民法典」の「物権」という言葉に対する規定である。ドイツの一般法学、近代民法学及びパンデッカートン法学は物権と債権の概念について深く研究した上で、1896年に公布された『ドイツ民法典』は財産権を物権と債権に区分し、そして「物権」(同法典第3編)の編名の下で443の条文(第854-1296条)の物権制度とその規則システムを規定した。民法典上に専用の物権編を設立して物権制度とその規則システムを規定し、この点は後世に民法典または物権法を制定する国に直接影響を与えた。(三)我が国が2007年に公布した「中華人民共和国物権法」(以下「物権法」と略称する)は、その源流、名称、関連制度もこの影響を受けている。

物権は近現代及び現代民法上の重要な概念として、債権とともに大陸法系民法財産権の2つの礎を構成している。物権、債権の概念がなければ、大陸法系の近現代と現代民法制度とその体系、特に形式民法としての民法典もない。物権は支配権、債権は請求権、物権は絶対権、債権は相対権、物権には排他的効力、優先的効力、追及的効力があり、債権にはこれらの効力はない。

物権法律制度は「国本に上渉し、民生に下系する」、物権編は『民法典』の総則編纂後初の分編内容であり、重要性は言うまでもない。物権編は『物権法』の基礎の上で、『物権法司法解釈』、『建築物区分所有権司法解釈』などの司法解釈を吸収し、『不動産登記暫定条例』、『営商環境最適化条例』などの行政法規、『動産抵当登記管理方法』、『売掛金質押登記方法』などの部門規則を参考にし、『米国統一商法典』及び『国連貿易法委員会保証取引モデル法立法ガイドライン』などの域外制度を参考にして、5つの分編、20章、258条を編纂設置した。その中で、第一分編通則は一般規定、物権の変動及び物権の保護を含む。

『民法典』第二百五条は物権編の最初の条項であり、『物権法』第2条第1項に由来し、調整範囲に関する規定、すなわち「本編が物の帰属と利用による民事関係を調整する」ことである。物権制度は創設以来、長い歴史的変遷を経て、「所有」を中心としたローマ法の物権体系と「利用」を中心としたゲルマン法の物権体系が形成された。『民法典』の物権編は物の帰属と利用のバランスを重視し、帰属の明確さと利用の自由の間で定分を兼ねて争いと物を止め、立法の趣旨を実現する。確定物の帰属には物権の取得、変更、譲渡及び保護における法律関係が含まれ、物の利用には使用価値、交換価値及び公共利益の関係が含まれる。

注意深い読者は、元の「物権法」第1条が物権法の立法目的と根拠であることを発見するかもしれないが、今回の「民法典」の編纂は削除された。また、前述の「物権法」第2条第1項は物権編の調整範囲として保留し、「物権法」第2項の「物の概念」は、第3項「物権の概念」は、「民法典」総則編「民事権利」章の第115条と第114条第2項にそれぞれ移植された。私たちは前の記事でもこの2つの条文を分析したが、当時は我が国の「民法典」の紹介に重点を置いていたの権利内容と権利体系を重点的に結合し、本文はこの2つの条項と総則編第116条及び物権編通則分編における一般規定を重点的に結合し、物権法律制度の基本原則を共同で分析する。

一、我が国の物権法律制度の基本原則

(一)物権法定原則

『民法典』総則編第116条は、「物権の種類と内容は、法律によって規定される」と規定している。この条項は物権法定原則であり、物権の類型と内容は民法とその他の法律によって統一的に規定され、当事者が自分の意思に基づいて自由に創設、変更することは許されない。物権法定原則の存在は、物権に着目した体系を単純化し、その強大な対世効力に協力し、明確な物権取引秩序を確立しなければならない。

1、物権の種類は法律で規定する

(1)学理分類

物理的に異なる基準に基づいて異なる分類が可能:物権が根拠とする法律分類の違いを基準として普通物権と特別物権に分けることができ、対象物の支配範囲を基準に完全物権(自己物権)と制限物権(他物権)に分けることができ、物権の発生原因を基準として、あるいは当事者の意思自治があるかどうかを基準として法定物権と意思決定物権に分けることができ、物権基準の物種を基準として不動産物権、動産物権と権利物権に分けることができ、物権変動に登録が必要かどうかを基準に登録物権と非登録物権に分けることができ、物権の存続期間の有無を基準に期限付き物権と期限なし物権に分けることができる、物権がすでに取得されているかどうかを基準に既得物権と期待物権に分けることができ、物権に独立性があるかどうか、または従属性を基準に物権と従物権に分けることができます。物権の実質的な内容の有無を基準に本権と占有に分ける。

(2)法定分類

『民法典』第百十四条の規定に基づき、物権の法定分類は物権の客体及び権能の角度から、所有権、用益物権、担保物権、占有に分けられる。所有権は権利主体によって国家所有権、集団所有権と個人所有権に分けられ、権利客体によって建物所有権が分けられ、相互関係によって隣接関係と共有に分けられる、用益物権は土地請負経営権、建設用地使用権、宅地使用権、地役権、居住権に分けられる、担保物権は担保権、質権、留置権に分けられる、占有は権利占有と権利占有に分けられる。

2、物権の内容は法律で規定されている

(1)機能内容の法定

『民法典』第百十四条の規定によると、物権は権利者が法に基づいて特定の物に対して直接支配と排他の権利を享有することである。「直接的には、権利者がその権利を実現するためには、他人を借りる必要はなく、法律で定められた範囲内で、完全に自分の意思で権利を行使することができる」。支配「占有、使用、収益、処分の機能合計を含む、手配、利用の意味がある」直接支配」には他の人の干渉を排除する、つまり他の人が物権者の権利行使を妨げない、干渉しない義務がある。物権の排他性とは、物の上に互いに衝突する物権があってはならないことを意味し、所有権のように、物の上には所有権が1つしかなく、1物の上にいくつかの抵当権を設定することができても、抵当権に設定された先着順で優先的に補償されるため、その間に衝突は存在しない。

土地請負経営権の請負期間がどのくらい長いか、請負経営権がいつ設立されるか、請負経営権の流通権限、請負地の調整、回収、徴収される権利義務など、物権内容の詳細もある。物権法律制度における多くの規定は強制的な規定であり、当事者は厳格に遵守しなければならず、当事者の約束によって排除することはできない。法律によって「約束がある場合は約束に従う」、「当事者が別に約束がある場合を除く」という例外が規定されていない限り。

(2)「法」には、物権編集と単一行法が含まれます

物権法定における「法」「法律、すなわち全国人民代表大会及びその常務委員会が制定した法律を指し、法律によって行政法規、地方性法規によって規定できることが明確に規定されている以外、一般的に行政法規と地方性法規は含まれていない。説明が必要なのは、物権法定中の法律は、物権法を含むだけでなく、土地管理法、漁業法、海商法、民用航空法などの他の法律も含まれており、これらの法律には物権に対する規定がある。

(二)物権公示公信原則

『民法典』第2008条は、「不動産物権の設立、変更、譲渡、消滅は、法律の規定に基づいて登録しなければならない。動産物権の設立と譲渡は、法律の規定に基づいて交付しなければならない」と規定している。物権の設立、変更、譲渡、消滅の方式問題を物権変動と呼ぶ。この条項は一方では物権と物権変動を取得する方法であり、他方では物権公示の公信効力である。法律は可処分資源の帰属関係と帰属プログラムを規定しており、帰属プログラムを規定することは実際には間接的に帰属関係を規定することである。公示原則は物権法上の帰属手続きであり、公信原則は実際に不動産登記または動産占用に公示された内容に公信力を付与するものであり、公示と公信は密接に関連している。

1、物権公示の原則

公示原則とは、物権内容の変動は法定の公示方法に基づいて行わなければ生物権変動を発生することができない法的効果を指すと同時に、公示方法は第三者が物権変動の状況を理解できるように十分でなければならない。物権の設立と変動が公示されるのは、物権の性質そのものによって決定される。物権は絶対排他的な効力を持ち、その義務者は不特定人であり、義務者は義務を履行し、義務者が義務を知っていることを前提として、権利は表現しなければならない。当事者が物権を設立、移転する場合、いずれも第三者の利益に関わる可能性があるため、物権の設立、移転は第三者の利益を保護し、取引の安全と秩序を維持するために公開、透明でなければならない。「民法典」の物権編は何の修正もせずに「物権法」の公示原則に関する規範構造体系を受け入れ、登録と交付をそれぞれ不動産と動産物権変動の公示方法とした。

2、物権公信の原則

公信原則とは、法定の公示方法によって公示された権利状態に対して、相対的に人が合理的な理由を持ってそれを真実の権利状態と信じ、登録権利者と取引を行ったことを意味し、このような信頼法律を保護すべきである。登録制度に公信力が生じなければ、登録制度を形骸化させるだけでなく、取引安全の維持にも不利である。公信原則は2つの方面の内容として表現されている:1つは登録記載された権利者が法律上それを真の権利者と推定することである。これはいわゆる権利の正確定推定規則であり、第二に、登録に記載された権利を信頼して権利者との取引は、法律上保護されなければならない。

注意:公信力が保護に重点を置くのは善意の第三者の信頼利益であり、合理的な理由が存在する場合、他人の名義を借りて公示原則に従って物権を取得する双方の当事者の間で合意し、もし借名合意が法律の規定に違反しないならば、登録した権利者は公示公信原則に対抗して借名人の権利実現に対抗できない。もちろん、著名人を借りる上述の権利は、登録権利者と当該特定物を標的とした取引や抵当権を享有する第三者に対抗してはならない。この部分は善意取得制度において再び詳細に論じられる。

(三)物権平等保護原則

1、各種所有制下の財産権はすべて平等に保護されている

『民法典』第二百六条の三項は有機的な全体であり、各所有制下の財産権に平等な保護を与えることを体現している。『憲法』によると、公有制経済は主体であり、国有経済は主導力であり、非公有制経済は社会主義市場経済の重要な構成部分であり、社会主義市場経済を発展させることは社会主義基本経済制度を堅持し、整備するための必然的な要求であり、公有制を主体とし、すべての所有制経済が共同で発展することを堅持し、公有制経済を強固にし、発展させ、非公有制経済の発展を奨励し、支持し、誘導し、市場主体の平等な法的地位と共に調和的に発展する社会主義市場経済というプラットフォームから離れられない。

国際と連携し、中国の国情を考慮した契約法などの他の法律制度と比べて、物権法はより本土性、固有性を持っている。これは物権法と所有制のつながりが緊密であるためであり、我が国の所有制は中国の特色を持っている:立法の面で、『民法典』の物権編集は中国の特色ある社会主義の基本的な経済制度を反映している、司法の面では、「裁判機能を十分に発揮させ、財産権司法保護を確実に強化することに関する最高人民法院の意見」は、「各種所有制経済の権利の平等、機会の平等、規則の平等を堅持し、各種財産権主体の訴訟地位と法律の適用に対して平等であり、公有制と非公有制経済財産権の不可侵を確保する。非公有制財産権の平等保護を重視する。各種渉外事件を適切に審議し、国内外の当事者の訴訟権利と実体権益を平等に保護する」

2、各権利主体の下の物権は平等に保護される

『民法典』第2007条は、「国家、集団、個人の物権及びその他の権利者の物権は法律により平等に保護され、いかなる組織又は個人も侵害してはならない」と規定している。総則編では、第113条は「民事主体の財産権は法律により平等に保護される」と規定している。物権編は総則編のさらなる強調と具体的な細分化である。平等な主体間の物の帰属と利用による財産関係を規範化する物権法として、物権関係の主体が平等な法的地位を持つことは物権法が平等な財産関係を調整する前提であり、これも物権法ないし民法が存在する前提である。平等関係がなければ民法はなく、平等な財産関係がなければ物権法はない。物権編は平等保護の原則を確立してこそ、財産秩序と取引秩序を確立し、市場経済の発展と社会の総合的な進歩を促進することができる。

二、物権の変動

物権の設立、変更、譲渡、消滅を物権変動といい、例えば所有権移転、用益物権設定、担保物権設定など。この中には、物権変動の対象については、動産と不動産の区別がある、物権変動の法律行為については、分離原則を奉行し、物権行為と債権行為を区別するか、合一原則を奉行するか、物権行為と債権行為を区別しない、物権変動の原因と結果について、有因性と無因性の区別がある、物権変動の形式については、意思表示だけでよいのか、それとも要式法律行為が必要なのか。前述の問題を徹底的に理解するには、物権変動理論の発展の歴史を整理し、歴史の車輪の中で答えを探すほうがいい。

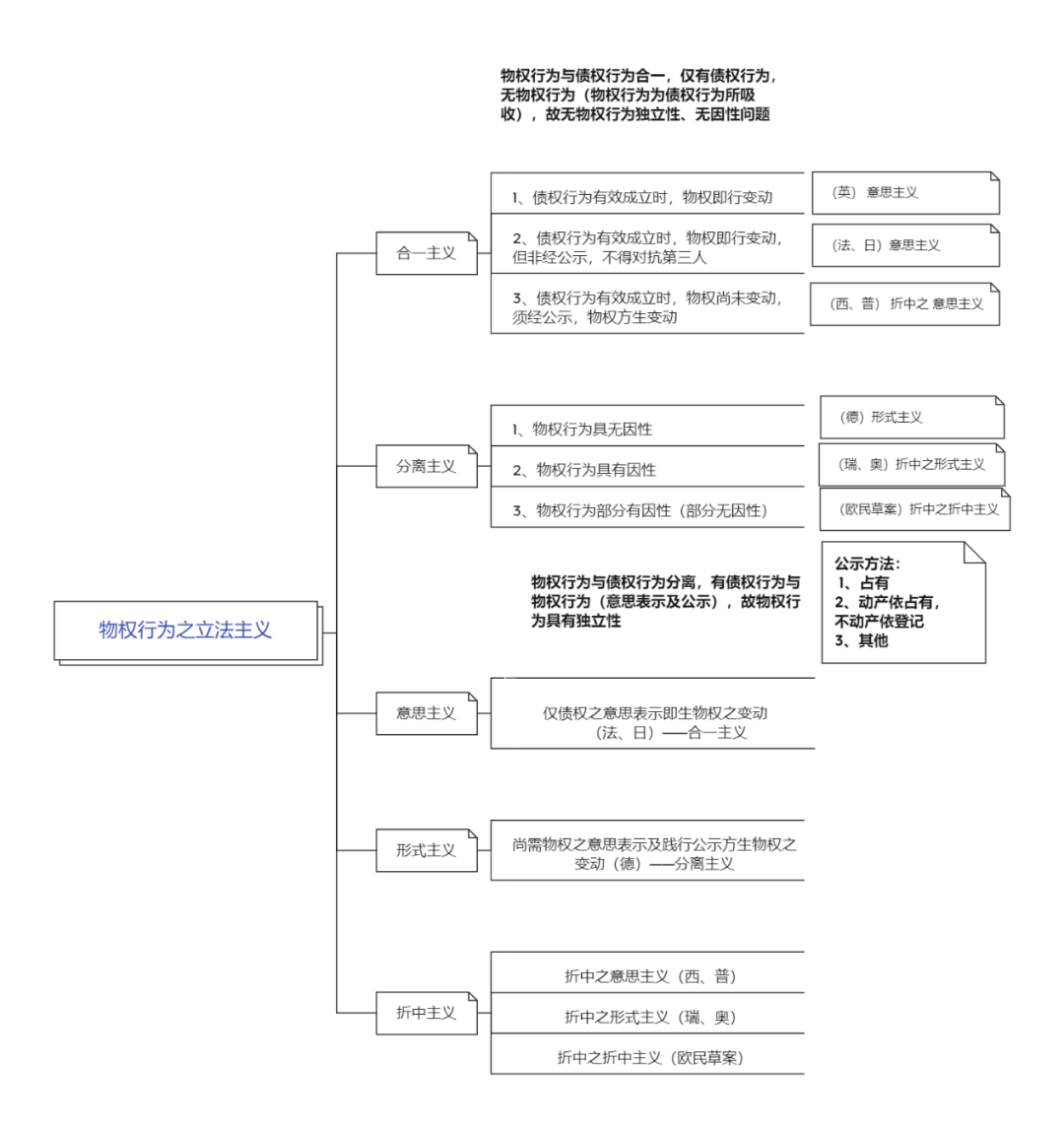

19世紀以降の大陸法系民法による物権変動の規制は、その源流を紀元前753年から西暦565年までのローマ法、中経ヨーロッパ封建の専制時代、1000年(476-1500年)に及ぶ中世と19世紀初期からの民法法典化運動、20世紀初頭になると、大陸法系民法は物権がどのように変動するかについて「三足鼎立」の規制構造を形成した。これはドイツ民法に代表される物権形式主義、オーストリア、スペイン、スイス民法に代表される債権形式主義、フランス、日本民法に代表される債権意味主義である。

債権意思主義、物権形式主義と債権形式主義は、近現代と現代各国の民法規範が法律行為に基づく物権変動を規範化する3つの基本立法モデルである。その中で、債権意思主義は物権の変動を便利にし、簡潔にする利点があるが、物権変動は債権行為の意思表示すなわち発効力のみに起因し、物権が変動したかどうか及び変動した時期を外部から認識することはできないため、その対抗要件として交付又は登録をせざるを得ないが、これにより物権法律関係は、当事者間の内部関係と第三者に対する外部関係とが一致しない複雑な問題が発生する。物権形式主義は、交付または登録を物権変動の発効要件とし、取引の安全を保障するだけでなく、当事者間の物権関係の有無と変動の時期を明確化し、当事者間の内部関係と第三者に対する外部関係も完全に一致させることができる。しかし、物権行為の独立性と無因性を認めることは、一般社会生活の実際の状況と十分に一致していないだけでなく、無因性を採取した結果、静的な財産所有権の安全の保護(第一売人への保護)も十分ではない。債権形式主義は、債権意思主義、物権形式主義の長所もあれば、欠点と不足も克服した。債権形式主義は、物権の取引を容易にし、当事者の意思が尊重される利点もあれば、物権が変動する当事者間の内部関係を第三者に対する外部関係と一致させ、物権取引の安全を確実に保障する利点もある。

現在、大陸法系と英米法系の物権変動の立法モデルシステムは以下のようにまとめられる:

通説によると、我が国は売買、贈与、賃貸などの債権行為を物権変動の原因とし、物権変動の外在形式は不動産登記と動産引き渡しを通じて体現する必要がある債権形式主義の登記発効モデルを採用している。『民法典』物権編は民事法律行為による物権変動に対して、原則として債権形式主義を採用し、例外的に債権意思主義を採用する。次に、不動産と動産に分けて民事法律行為項目下の物権変動を検討し、その後、非民事法律行為項目下の物権変動を分析する:

民事法律行為による物権変動とは、一方の当事者の一方の意思表示または双方(または複数)の当事者の共通の意思表示を基礎として行われる物権変動であり、この物権変動は物権公示の一般原則に従ってこそ効力が発生し、不動産は登録、動産は交付する。

(一)民事法律行為に基づく不動産物権の変動は、原則として登録を発効要件とし、例外として登録を対抗要件とする

不動産物権の変動と不動産物権の登録との関係について:民法不動産物権採取公示、公信原則は、登録を公示方法とするだけでなく、主に登録を不動産物権の変動または処分の要件とする。大陸法系には主に2つの立法例がある:1つは登録発効主義、1つは登録対抗主義である。『民法典』第2009条及び第2114条の規定に基づき、不動産物権の設立、変更、譲渡及び消滅は、法により登録され、効力が発生する。登録されておらず、効力は発生しないが、法律に別途規定がある場合は除外する。法律の規定に基づいて登録すべきものは、不動産登記簿に記載した時に効力が発生する。すなわち登録発効を原則とし、登録対抗を例外とする。例外は法律に別途規定があり、例えば、後続の物権編第三百三十三条、三百三十五条に規定された「土地請負経営権は土地請負経営権契約が発効した時に設立され、登録されていない場合、善意の第三者に対抗してはならない」、また、第三百七十四条に規定されている「地役権自地役契約が発効した時に設立する……。登録を経ていない場合、善意の第三者に対抗してはならない」、また、契約編第五百四十七条に規定されている「債権譲渡の中で、権利の抵当権から主債権とともに譲渡するものとして、移転登記を発効要件としない」のように。

物権行為と債権行為の分離と独立の有無について、『民法典』第215条は、「当事者の間で不動産物権の設立、変更、譲渡、消滅に関する契約を締結し、法律に別途規定があるか、または当事者に別途約束がある以外は、契約成立時に発効する。物権登録を行っていない場合は、契約の効力に影響しない」と規定している。すなわち、物権効力と契約効力を区別する:物権変動とその基礎関係または原因関係を区別し、物権変動の結果と物権変動の原因を2つの法的事実とする。契約は当事者間の合意にすぎず、必ずしも登録と結びつくわけではない[21]。もし契約が法律で規定された発効要件を備えていれば、契約はすでに発効しているが、契約の発効と物権変動は必ずしも結びつかない。もし契約が有効で、履行を経て不動産物権の変更登録を完了すれば、その時の物権の変動は契約履行の結果であり、その意味で契約は物権変動の原因行為であり、この基礎関係はなく、当事者が物権変動の請求権を要求することも権利源の基礎を失い、相手に交付や協力登録などの変動義務の履行を要求することはできない。登録は一般的に契約行為に対してではなく、不動産物権の変動に結びついたものであり、物権変動の公示方法であり、不動産物権の変動は登録時にしか発効できない。

だから「神は神、シーザーはシーザー」と言います。契約に関する問題は契約法調整に属し、物の帰属と利用に関する問題は物権法調整に属する、契約法の任務は取引を促進し、競争を奨励することであり、物権法の目標は分を定めて争いを止め、物を使い果たすことである。両者は一動一静であり、組織、経済発展の目標の中で協調して協力し、それぞれの役割を担っており、その効力規則は互いに取って代わることはできない。同時に、物権編と行政法などの物の帰属と利用及び財産権保護などの社会事務管理における異なる分業と役割を正しく認識しなければならない。裁判の実践には民事と行政が交差する状況が存在し、不動産登記の分野で際立っている。元の『物権法司法解釈(一)』及び新しい『民法典物権編司法解釈(一)』第1条はいずれも「不動産物権の帰属、及び不動産物権の登録基礎となる売買、贈与、抵当などに紛争が生じたため、当事者が民事訴訟を提起する場合、法に基づいて受理しなければならない。当事者はすでに行政訴訟において上述の民事紛争の一括解決を申請し、かつ人民法院が一括して審理した場合を除く。“

以上の分析から、不動産物権の帰属と変動における不動産登録の重要な意義が見て取れる。不動産登記とは、国が定める登記機関が権利者の申請に基づき、不動産物権の設立、移転及び変更の状況を不動産登記簿に記載することをいう。その意義は、不動産物権取引のために国の公信力の支持を提供する、統一的、公開的な法律的基礎にある。公信力とは、登録記載された権利者が法的に真の権利者と推定され、後で登録記載された物権が存在しないか瑕疵があることを事実が証明しても、その物権の存在を信頼して物権取引に従事した者に対して、法律はその行為が真実の物権と同じ法的効果を持つことを認めている。次に、「不動産登記」に関する具体的な問題点を重点的に分析します。

1、不動産登記機構:自然資源部門

『民法典』第2110条は、「不動産登記は、不動産所在地の登記機関が行う。国は不動産に対して統一登記制度を実施する」と規定している。物権法が制定される前から、不動産の統一登記の確立を訴える専門家がいた。当時、不動産登記に関わる部門には土地管理部門、不動産管理部門、農業管理部門、林業管理部門、海洋漁業主管部門、地質鉱物主管部門があり、社会経済交流の頻度の向上、交流地域の範囲の拡大に伴い、「多頭共同管理して広く分散する」登記管理モデルがあり、重複登録、資料分散などの現実的な問題が発生し、取引当事者に不便をもたらすだけでなく、行政管理にも弊害をもたらし、同時に資源の浪費をもたらす。

不動産の統一登記が求められており、国務院国土資源主管部門(現在は自然資源部門)は全国の不動産登記業務の指導、監督を担当している。これは国務院機構の改革成果に対する確認である。国土資源部門(現在は自然資源部門)が不動産登記を担当しているのは、土地は最も重要で基礎的な不動産であり、家屋などの不動産は土地に依存しており、土地から離れて独立して存在することはできないからである。

(1)不動産登記機構の役割

『民法典』第2112条は不動産登記機構の職責を規定している:申請者が提供した権利証明とその他の必要な資料を検査する、登録事項について申請者に問い合わせる、如実、適時に関連事項を登録する。不動産登記審査は実質審査と形式審査に分けられ、その主な違いは、不動産登記作業員が不動産の物権に変動が生じた原因関係を審査する権利があるかどうか、原因審査を行うのは実質審査であり、逆は形式審査である。

各国の立法規定から見ると、立法例が不動産登記対抗主義を採用しているか登記発効主義を採用しているかにかかわらず、その不動産登記審査形式には必然的な違いがあるわけではない。例えば、フランスは登録対抗主義を採っており、その不動産登録審査は主に形式審査である。ドイツは登録発効主義を採っており、その不動産登録審査も主に形式審査である。登録発効主義を採るスイスは実質審査を採る。したがって、実質審査または形式審査を採用するのは、主に立法上の不動産登記に対する公信力の要求に依存する。各国の実践から見ると、どのような不動産登録審査形式を採用しても、実技の中で不動産登録審査の効率性と不動産登録の信頼性の維持を両立しなければならない。

審査の内容から見ると、我が国の不動産登記機構の職責は形式審査の上で、実質審査の一部の特徴を適切に融合した:第一に、審査の材料から見ると、不動産物権の権利証明材料と不動産の状況を表明する材料及びその他の必要な材料を含む、第二に、不動産登録機構から登録申請者に問い合わせることができ、不動産登録機構は登録内容の真実性を確保するために、登録内容について問い合わせることができる、第三に、不動産機構は必要に応じて不動産を実地調査することができる。第四に、実質審査が不動産登記機構により大きな審査権限を与える目的は、登記の正確性を確保することである。

司法実務:不動産登記簿、公文書証明書に属し、公共管理機関の観念表示または認識を記載する報告文書である。『北京市高級人民法院の住宅売買契約紛争事件の審理における法律適用に関するいくつかの問題に関する指導意見(試行)』(京高法発[2010]458号)第28条は、「住宅売買などの非権利紛争民事事件では、当事者の一方が他方が権利証拠として提供した住宅登記簿と権利証書に異議を申し立て、裁判所は原則として住宅登記簿と権利証書の形式上の真実性だけを審査し、検証を経て事実であれば、民事訴訟の証拠として使用することができる」

(2)不動産登記機構による禁止行為

『民法典』は不動産登記機構の行為を規範化するため、第213条で禁止行為を規定した。すなわち、不動産登記機構は不動産の評価を要求してはならず、年検の名義で重複登記をしてはならず、登記職責の範囲を超えたその他の行為をしてはならない。本条の規定は、主に立法調査の過程で発見されたいくつかの問題に対するものである。一部の地方の不動産登記機構は、職責を履行する態度が正しくなく、管理が厳格ではなく、どのように正確に申請事項を登録するか、どのように当事者に便宜を提供するかを考慮せず、手にした職権を利用して当事者に重い障害を設け、単位と個人の私利を図るために十分な工夫をし、評価、年検など多くの名目をでっち上げ、高額な費用を徴収する。むやみに料金を徴収する現象を避けるため、『民法典』はまた第二百二十三条に規定している:「不動産登記費は件によって徴収し、不動産の面積、体積または代金の割合によって徴収してはならない」。

2、不動産登記キャリア:不動産登記簿と不動産権利証明書

(1)不動産登記簿

『民法典』第216条は、「不動産登記簿は物権の帰属と内容の根拠である」と規定している。

不動産登記簿の範囲について、新たに改正された「不動産登記暫定条例」第5条の規定に基づき、登記された不動産の権利は、集団土地所有権、家屋などの建築物、構築物所有権、森林、林木所有権、耕地、林地、草地などの土地請負経営権、建設用地使用権、宅地使用権、海域使用権、地役権、抵当権、法律で登録が必要なその他の不動産の権利が規定されている。不動産登記簿の推定力は権利だけに関連しており、正確には登記を持つ物権と関連している。したがって、不動産登記簿上の不動産の自然状況に対する記載は、例えば不動産地の標識、面積、位置、位置、境界などはすべて事実問題に属し、不動産登記簿の推定力には及ばない。

不動産登記簿をどのように作成するかについては、物の編成主義と人の編成主義の2つの異なるパターンがある。物の編成主義とは、不動産の性質に応じてそれぞれ異なる登記簿を設置することであり、ドイツ、日本民法ではこのようなモデルが採用されている。例えば、日本不動産登記法第14条は、「登記簿は土地登記簿と建物登記簿の2種類に分けられる」と規定している。一方、人の編成主義とは、不動産の権利に応じてそれぞれ登記簿を設置することであり、フランスはこのようなモデルを採用している。わが国の現行規定では、不動産登記簿は不動産の性質に応じてそれぞれ設置されており、理論界の多くは物の編成主義をとるべきだと考えている。

司法実務:実際には不動産登記簿の名実が一致しない、または登記が間違っていることがよくあります。ここで、筆者は関連エンティティのエラー状況とプログラムの権利擁護経路を整理した。

不動産登記簿に記載された権利者と真の権利者とが一致しない成因については、主に夫婦共同所有不動産が一方の名義で登記されている場合、遺産としての不動産物権は、被相続人が死亡した後も、被相続人の名の下に登録されているか、相続人、被遺贈人以外の名の下に登録されているか、実際の権利者は他人の名義を借りて不動産を他人の名義に登録する、個人が虚偽の資料を利用して不動産登記を申請したため、登記機関が不動産登記簿に記載した事項が不実になった、登記機関の業務審査登記申請資料を審査する際、故意または過失により不動産登記簿に記載された事項が不実になった場合、裁判所または仲裁委員会が発効した裁判文書で確認された不動産物権権利者と不動産登記簿に登記された権利者とは一致しない、法律行為による不動産物権の変動ではなく、不動産登記簿に記載されている事項を適時に更新していない、不動産登記行為の基礎となる婚姻、相続、共有、売買、贈与、抵当などの法律行為が無効、取り消され、不動産登記簿が元の登記状況を適時に回復していないため登記が不実になったなど。

不動産登記簿に記載された権利者と真の権利者とが一致しない権利擁護経路について、『物権編司法解釈(一)』第2条は、「当事者が不動産登記簿の記載が真の権利体と一致していないことを証明する証拠を持っており、それは当該不動産物権の真の権利者であり、物権の享有を確認するよう要請した場合は、支持すべきである」と規定している。物権の帰属と内容の争議については、不動産確定権、給付の訴えに本条及び前述の司法解釈を適用するほか、他のいくつかの種類の事件の部外者特殊救済プログラムの中で、同様に適用することができる:第一、第三者の取り消しの訴えは、当事者が提出した発効判決内容の取り消しの請求のほか、人民法院が当事者に提出した民事権益の確認の請求も一緒に審理と裁判を行うことができる。第二に、執行人が異議を申し立て、事件の外部人が同時にその権利を確認する訴訟請求を提出した場合、人民法院は判決の中で一括して裁判を行うことができる。第三に、事件の外部人は再審を申請し、元の判決、裁定が間違っていると考え、裁判監督プログラムに基づいて処理した。人民法院は部外者の申請により再審を決定し、第一審手続に従って再審した。第一審手続に従って再審する以上、外部の人が第一審手続で確実な権利を抽出する訴訟請求を承諾するのは自然である。

ここでは、不動産登記簿と真の権利者が一致しない実体のエラー状況とプログラムの権利擁護経路を羅列し、具体的な紛争の中でどのように争いを定め、以下の異議登記と訂正登記の中で詳細に分析し、述べた。

(2)不動産所有権証明書

『民法典』第2117条は、「不動産権所属証明書は権利者が当該不動産の物権を享有している証明書である」と規定している。権利所有証明書は権利存在の証拠とすることもできるが、それは権利の主要な根拠ではない。不動産所有権証明書は不動産登記簿に記載されている内容の外在表現形式にすぎない[32]。一般的には、不動産登記の推定力を重視する必要がありますが、不動産権利証明書であれ、不動産登記簿であれ、絶対的な証拠力はありません。証拠となる不動産登記簿は、推定された証拠効力のみを有する。裁判所はまず不動産登記簿を真実として扱い、相手は異議があれば相手に反証を提出するよう命じ、異議を唱える側が反証を挙げると、登記簿の記載に間違いがあったことを証明し、登記の記載は覆される。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号