大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』総則編の時効と期間(下)

上編リンク:「道」は「途」を聞いて『民法典』総則編の時効と期間を語る(上)

三、訴訟時効の適用

訴訟時効は原則として請求権に適用され、法律関係の形成権を生成、変更するには、主に除斥期間が適用される。各種仲裁事件について、特別な規定がなければ、原則として訴訟時効の規定を適用することができる。仲裁と訴訟の紛争解決において、裁判所、仲裁委員会などの裁判機構は訴訟時効、仲裁時効を自発的に適用すべきではなく、義務者が抗弁権を行使し、義務者も抗弁権を行使せず、義務の履行を継続することに同意することができる。

(一)請求権と訴訟時効

民事権利の実現方式とその役割の違いに基づいて分類することができ、民事権利は支配権、請求権、抗弁権と形成権に分けることができる。通説によると、訴訟時効は請求権の行使に限られ、取消権、解除権などの形成権及び抗弁権には訴訟時効制度は適用されない。

1、訴訟時効を適用する請求権

(1)請求権適用時効の理由

道理は、すべての請求権の実現は、権利者が相対人に対して作為または不作為の要求を提出することに依存しているため、その間、すべての請求権の相対的な一人当たりが久しく懸案状態に陥っている。このような状態を解消することが、時効制度を消滅させる機能の所在である。支配権、抗弁権、形成権は行使できないが、支配権を侵害して転化した救済的権利における損害賠償請求権については、訴訟時効を同様に適用する。

(2)具体的に適用される請求権タイプ

債権性質の請求権は訴訟時効の最も典型的な適用対象である、後文分析の特殊な規定のほか、物権請求権も訴訟時効規制を受けており、しかも期間の長さ及び起算点の面で、債権請求権と変わらない。知的財産権請求権は原則として訴訟時効を適用する。人格権が侵害された場合の賠償請求権及び身分関係に基づく賠償請求権は一般的に訴訟時効制度も適用される。

2、訴訟時効を適用しない請求権

(1)『民法典』第百九十六条に規定された不適用状況

侵害の停止、妨害の排除、危険の除去を求め、訴訟時効は適用されない。物権権権の一部である侵害停止、妨害排除、危険除去の物権請求権は時効満了により消滅しない。同様に、人身権、知的財産権などの絶対権請求権のうち侵害の停止、妨害の排除、危険の除去にかかわるものについても、訴訟時効は適用されない。

不動産物権と登録された動産物権の権利者は財産の返還を請求し、訴訟時効は適用されない。不動産であれ、動産であれ、登録には公示力と公信力があり、信頼利益は民法上の重要な利益である。法律は信頼利益を保護し、新たに生じた民事法律関係の維持の効力及び社会経済秩序全体の安定に重要な意義を持つ。

養育費、扶養費または扶養費の請求は、訴訟時効を適用しない。扶養費、扶養費、扶養費には財産を交付する内容があるが、まず身分利益上の請求権として体現され、特に弱者の利益の保護、関係者の基本的な生存権利に関連する。義務者が時効を経て上記の費用を支払わなければ、権利者の生活は保障されず、公序良俗の原則に反するだけでなく、人文的配慮にも反する。

法により訴訟時効の他の請求権は適用されず、本項はポケット条項として規定されている。上記の内容は訴訟時効制度を適用しない請求権を完全に明記していないので、これをきっかけに裁判実務の複雑多様性の要求を満たし、司法解釈との接続のために敷く。

(2)司法解釈規定が適用されない場合

最近発表された「総則編司法解釈」はこの問題に関連していないが、2020年に改正された「訴訟時効規定」の第1条は具体的な状況を羅列した:預金元金及び利息請求権の支払い、国債、金融債券及び不特定の対象に発行される企業債の元利請求権の引換、投資関係に基づく拠出出資請求権。これらの例外は、基本的には生存利益、社会的公共利益、または取引の安全などの政策判断に基づいている。

(二)形成権(除斥期間)と訴訟時効

1、形成権適用除外期間

形成権とは、権利者の一方的な意思表示に基づいて発効することができ、それによって相応の法律関係を変更する権利、例えば追認権、取消権、解除権を指す。支配権と似ており、両者は権利者の意志によって権利効力を実現する。異なる点は、形成権が具体的な権利客体を支配していないこと、あるいは、「客体」が変えるべき法律関係を支配していることである。形成権理論の提出は、権利の範疇を広げ、法学上の重要な発見とされている。

形成権の行使は、相手の法的地位を直接変えることができ、請求権よりもはるかに効力が強い。権利者が長い間権利を行使していない場合、相対的に人の法的地位の不確定は請求権よりはるかに大きい。この点に鑑みて、排斥期間制度を設けるとは、法律に規定されているか、当事者が約束したある権利に対して予定されている存続期間を指す。排斥期間が満了し、形成権が消滅する。排斥期間は権利事前設定期間であり、法律関係の早期確定を促すことを目標とし、排斥期間が経過した後、本来不確定な法律関係を明確に固定するか、既存の法律関係を消滅に帰する。

2、除斥期間と訴訟時効の違い

(1)適用されるオブジェクトは異なります

排斥期間は一般的に形成権に適用される。訴訟時効は請求権に一般的に適用される。

(2)適用される効果は異なります

排斥期間が満了した後、実体的権利が消滅する、訴訟の時効が満了した後、実体的権利は消滅せず、相手は抗弁権を形成した。

(3)適用時の計算が異なる

排斥期間は権利成立時から計算し、不変期間であり、中止、中断、延長を適用しない場合、訴訟時効は権利者が権利侵害及び義務者を知っているか、知っているべき日から計算し、可変期間であり、中止、中断、延長を適用する場合。

(4)司法への適用は異なる

排斥期間を除くと原則的に当事者は自由に約束することができ、裁判所は職権主義モデルを採用して適用することができる、訴訟時効は原則として当事者の約定を排除し、裁判所も自発的に訴訟時効を適用することはできない。

(5)立法技術と価値の位置づけが異なる

排斥期間を除いた具体的な制度は『民法典』の各分編に散見され、規範化された機能は元の事実状態を維持することである。訴訟時効には抽象的な一般的な規則と制度が『民法典』総則編にあり、同時に特別な制度が分編と民商事単行法に散見され、規範機能は新しい事実状態を維持することである。

3、排斥期間の適用

(1)『民法典』総則編は原則的な規定を作り、具体的な排斥期間制度は『民法典』の各分編に散見された

『民法典』第百九十九条は法律の規定または当事者が除排期間を約定し、権利者が権利の発生を知っているか、知っているべき日から計算し、訴訟の時効の中止、中断、延長に関する規定を適用しないため、除排期間は固定不変の期限である。

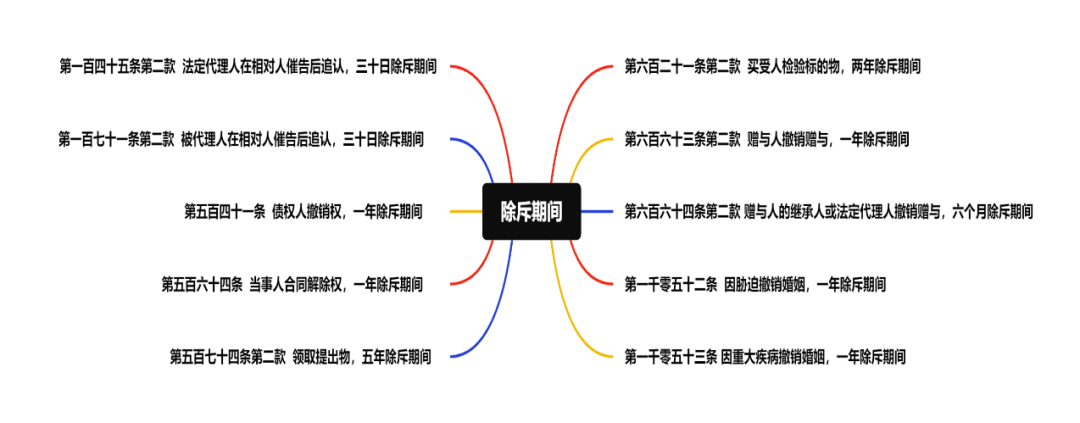

筆者は総則編及び各分編(主に契約編、結婚家庭編に現れる)に規定された形成権の除斥期間について整理した:

(2)訴訟仲裁方式による形成権の行使の場合

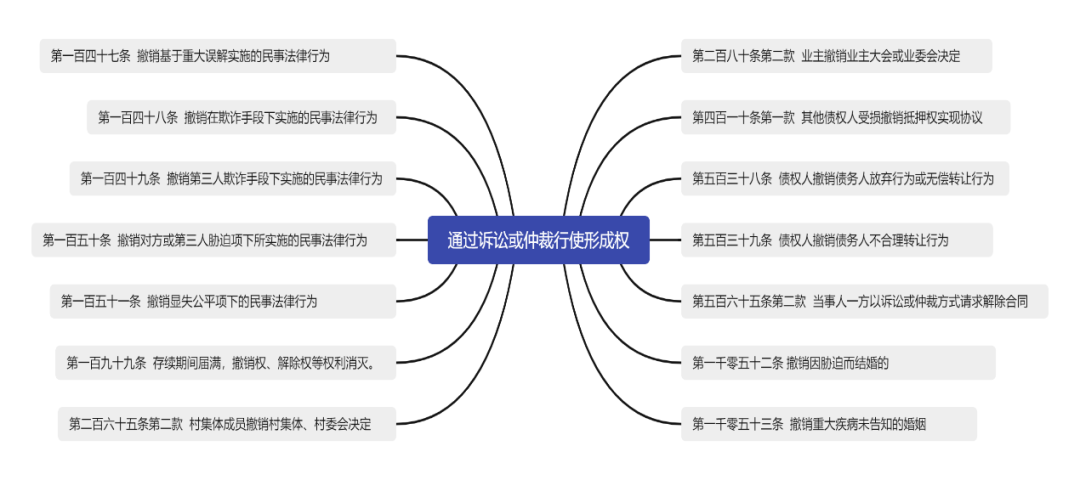

筆者はこれまでの「民事法律行」を一話とし、『民法典』の明確な規定に基づいて、法定代理人が民事行為能力者の採用を制限する民事法律行為に対する追認または取消は、通知方式で相手に到着すれば行使できる権利を形成し、「詐欺、重大な誤解、脅迫、公平な項を見失う取消権はすべて訴訟または仲裁方式で行使しなければならない」、これは法律によって一部の形成権が訴訟または仲裁によって行使されることを規定しているが、『民法典』の行使期限に対する規定に基づいて、依然として排斥期間を適用している。筆者は総則編及び各分編(主に物権編、契約編及び婚姻家庭編)に対して、訴訟、仲裁の方式によって形成権を行使することを規定し、排斥期間を適用する法条を整理したが、具体的な統計状況は以下の通りである:

(三)仲裁時効と訴訟時効

訴訟と仲裁は民商事紛争解決の通常の紛争解決方法である。訴訟時効と仲裁時効は具体的な事件の管轄主体が異なるが、制度の本質、機能作用の面で一致している。『民法典』第百九十八条は、「法律により仲裁時効に規定がある場合は、規定に従い、規定がない場合は、訴訟時効の規定を適用する」と規定している。筆者は各種仲裁の時効に対する規定について以下のように整理した:

1、民商事仲裁

民商事仲裁は平等な主体である自然人、法人またはその他の組織間で仲裁機構に契約紛争またはその他の財産権益紛争の裁決を請求する。仲裁法第74条は、「法律により仲裁時効に規定がある場合は、その規定を適用する。法律により仲裁時効に規定がない場合は、訴訟時効の規定を適用する」と規定している。「民法典」と「仲裁法」の訴訟時効、仲裁時効に対する規定を結合し、立法機関はこれまでの立法と司法実践の経験をまとめた上で、訴訟時効と仲裁時効を結びつけ、すなわち特に規定がない場合、仲裁時効期間も3年であり、同様に訴訟時効の中止、中断、延長に関する状況を適用する。

2、労働人事紛争仲裁

労働仲裁は、当事者が労働仲裁委員会に労働紛争紛争の処理を自ら裁決を求めたものである。『労働人事紛争調停仲裁法』第27条は、「労働紛争が仲裁を申請する時効期間は1年である。仲裁時効期間は、当事者が知っているか、またはその権利が侵害されていることを知っていなければならない日から計算する」と規定している。当事者が相手当事者に権利を主張したり、関係部門に権利救済を請求したり、相手当事者が義務履行に同意したりしたため中断した。不可抗力又はその他の正当な理由により、当事者が仲裁期間中に仲裁を申請できない場合、仲裁時効は中止する。

「人事紛争処理規定」第2条に基づき、従業員と事業体、社団組織、招聘制公務員と公務員法を適用する機関、軍隊の文職人員と軍隊招聘単位との間の人事紛争は、人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請することができる。最高人民法院は2013年の「人事紛争の仲裁申請の時効期間についてどのように計算したかに関する承認」の第27条第1項、第52条で、「当事者がその権利が侵害されたことを知っているか、知っているべき日から1年以内に仲裁を申請し、仲裁機構が受理した場合、人民法院は承認しなければならない」と規定している。人事紛争の仲裁期間も1年であることが分かる。

3、農村土地請負経営紛争仲裁

農村土地請負経営紛争仲裁は、当事者が農村土地請負経営紛争について、農村土地請負仲裁委員会に裁決を申請するものである。『農村土地請負経営紛争調停仲裁法』第18条は、「農村土地請負経営紛争の仲裁申請の時効期間は2年であり、当事者がその権利が侵害されていることを知っているか、知っているべき日から計算する」と規定している。

(四)紛争解決における訴訟時効の適用

1、訴訟時効法定、当事者の自由処分を排除する

『民法典』第百九十七条は訴訟時効法の定性に関する規定である。海外での立法例を参考にし、「訴訟時効規定」第2条の内容を吸収し、統合する。

(1)当事者が約定した訴訟時効の期間、計算方法及び中止、中断の事由を排除する

第一項では、「訴訟時効の期間、計算方法及び中止、中断の事由は法律によって規定され、当事者の約定は無効である」と規定し、当事者が訴訟時効を2年と約定した場合、平日計算方法を採用し、法律に規定されていない中止、中断事由を創設し、いずれも無効な約定である。

(2)当事者を排除して訴訟時効利益をあらかじめ放棄する

第二項は、「当事者の訴訟時効利益の事前放棄は無効」と規定している。例えば、契約履行期限が満了する前に、訴訟時効はまだ計算を開始しておらず、当事者はまだ時効利益を取得していない、あらかじめ放棄しておけば、その約束は無効である。しかし、時効満了の時効利益については、義務者は抗弁権を行使することができ、抗弁を放棄し、履行に同意することもできる。

2、裁判所は訴訟時効の規定を自発的に適用できない

『民法典』第百九十三条は、元の『訴訟時効規定』第三条の司法解釈の内容を法律条項に昇格させる「裁判所は訴訟時効の規定を自発的に適用してはならない」と規定している。『民事訴訟法司法解釈』第219条は関連措置として、「当事者が訴訟時効期間を超えて起訴した場合、人民法院は受理すべきである。受理後に相手方当事者が訴訟時効抗弁を提出し、人民法院は審理を経て抗弁理由が成立したと判断した場合、原告の訴訟請求を棄却する判決を下す」と規定している。

訴訟時効は本質的に義務者の抗弁権であり、自由処分権利の範疇に属し、司法も過度に干渉してはならない。これは訴訟訴訟処分原則及び民法意思自治原則の体現である。人民法院は自発的に訴訟時効及び仲裁時効期間の抗弁を適用してはならず、また自発的に訴訟時効又は仲裁時効が中止、中断、延長された場合を適用してはならない。人民法院が釈明権を行使するかどうかについて、司法実務界は依然として論争があるが、弁護士代理当事者事件にとっては、まず訴訟時効の問題を把握する必要があり、原告弁護士として、訴訟時効期間を超えているかどうかを判断する必要がある。被告人弁護士としては、時効抗弁の条件があるかどうかにもっと注意しなければならない。

3、義務者が自ら抗弁権を行使するかどうかを決定する

『民法典』第百九十二条の規定は、弁明権を行使するかどうかを義務者が自ら決定することを与えた。

(1)訴訟時効期間が満了し、義務者は義務不履行の抗弁を提出する権利がある

その前提と我が国の訴訟時効の効力経験は「勝訴(権)消滅主義」から「抗弁権消滅主義」への転換である。抗弁権とは広義と狭義の区別がある。広義の抗弁権は他人の権利行使を妨害し、その民事責任主張を免除または軽減する対抗権である、狭義の抗弁権とは、請求権に対抗する専門的な権利を指す。抗弁権には具体的には、不安抗弁権、先に抗弁権を履行し、時効抗弁権などが含まれる。

本条第一項に規定する訴訟の時効が満了した場合、義務者は義務の履行を拒否する抗弁権を取得し、権利者は義務者に債務の履行を強制することをこれ以上要求することはできず、時効抗弁権は行使効果上永久抗弁権に属する。元の『訴訟時効規定』第4条の規定によると、義務者は一審の弁論が終わる前に時効満了抗弁を提出しなければならない。時効抗弁権は原則として一審裁判所の弁論終結前に提出され、これは手続き安定と権利対等の原則の基本法理に合致し、一審手続き固定当事者間の紛争焦点を設定する立法目的にも合致し、実質的公正と訴訟効率の観点からも合法性と合理性がある。[4]

(2)訴訟時効期間が満了した後、義務者が履行に同意したか、または自発的に履行したことを抗弁放棄と見なす

本条第二項は、国外立法の経験を参考にし、我が国の司法実践を考慮した上で、『民法通則』第138条、『民法通則意見』第171条及び元の『訴訟時効規定』第22条の内容を統合した上で、義務者は訴訟時の効果満了の抗弁を放棄することができることを規定している:1つは履行に同意し、例えば口頭又は書面で債権者に返済計画を発行し、又は双方が新たな返済合意を達成し、あるいは任意で時効満了後の債務保証など、2つ目は、実際に返済し、他人に実際に代行して履行するように依頼し、時効を過ぎていない債権で時効を過ぎた債務と相殺するなど、自発的に履行することである。義務者が自ら進んで一部の債務を履行する場合、元の「訴訟時効規定」第16条の規定に基づき、義務者が自ら進んで一部の履行を完了するだけであれば、残りの部分についても履行に同意したと認定しなければならない。

司法の実践の中で、債務者が署名したり捺印したりする書類は性質の上で2種類に分けられる:1種類は債権の存在を認める書類で、例えば引き合い状、請求書、確認書、借金書など、もしこれらの書類に履行を要求する意味がなければ、債務者署名は訴訟時効期間が満了した債権の存在を認めることを代表するだけで、訴訟利益の放棄を招くことはない、別の種類の債権履行に同意する書類、例えば督促状、期限付き履行状など、これらの書類に履行を要求する意思があり、かつ債務者が署名または捺印した行為が上記書類を受け取ったことを示す証拠がない場合、『最高人民法院の訴訟時効果期間を超えた借り手が督促状に署名または捺印した法的効力問題に関する返答』の規定に基づいて、債務者が履行に同意したと認定しなければならない。時効の利益を放棄した。

四、期間計算

期間は重要な法的事実であり、民事法律関係の発生、変更、終了の根拠であり、期間日と期間の2種類を含む。一般的に、期日を静の方面から観察する時、期間を動の方面から観察する時、期日を点、期間を線と呼ぶ。期日と期間は独立して作用することができ、また他の事実と結合し、特殊な法律事実を成立させる形で作用することができる。

独立した発生作用について言えば、期日と期間は時間標識や測定の意味を持っているだけで、ある法律事件や法律効果が存在する時点や期間、例えば出生時間、死亡時間などを時点として確定するために使用され、期日である。行動能力を制限する期間、特定の権利の存続期間などは、期間である。

発生作用と結びつけて言えば、期日と期間は法的事実を構成する形で、より複雑な作用を発揮し、すなわちある法的効果の発生を引き起こす。期間と権利を行使しない事実を結合すれば、訴訟の時効を構成し、抗弁権発生の法的結果が発生する。期限制度は民法全体の一貫性を貫いている:例えば自然人の出生または死亡の日は民事権利能力の発生と消滅を確定するのに決定的な意義がある、契約の履行期限を超えて債務を履行していない場合、遅延履行責任が発生する。商標権の有効期間は権利の存続期間を決定する、保証期間は、債権者と保証人との間の権利、義務関係の期間を決定する。

期限は3種類に分けられる:1つは法定期限であり、直接法律によって規定され、例えば完全な民事行為能力の期日、訴訟時効期間など、第二に、判決書に指定された債務履行期間、離婚した側が子女を面会する時間など、人民法院または関係機関が定めた期限を制定する。第三に、約束期間、当事者の合意によって確定された期限、例えば債務履行期限などである。

『民法典』第10章計5条は、主に期間の計算単位、期間の起算と終了、期間終了日の順延及び期間は法定又は約定できることを規定しており、その思考図は以下の通りである:

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号