大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』総則編の代理(上)

民事活動は自治を意味し、個人は自分の自由意思に基づいて社会関係を処理し、代理制度の発生と発展は自治の延申を意味し、経済社会の発展の歴史的必然性を持っている。経済発展速度がますます速くなり、規模がますます大きくなり、取引範囲がますます広くなり、さらに社会分業の精密化、市場取引の情報化などの需要が加わり、民事主体が自ら民事法律行為に従事することはますます力が入らなくなり、代理制度はこれによって生まれ、社会経済生活の重要な構成部分となった。代理制度の発達と近・現代企業の所有者と経営者の分離、財産の帰属と財産管理の分化は、密接なつながりを持っている。代理制度の発生と発展は、民事主体意思自治の拡大に重要な意義がある。被代理人、第三者の合法的権益及び民事法律行為の安定性を保護するために、法律は代理行為を規範化しなければならない。

大陸法系の立法沿革について言えば、「フランス民法典」は委任契約を財産取得の様々な方法の一つとして明確に規定し、代理制度の立法の原形を完成した。商品経済のさらなる発展に伴い、形式論理をより重視する『ドイツ民法典』は、代理制度を法律行為に組み入れ、代理制度の立法新モデルを確立し、後世の多くの大陸法系国家と地域に模倣されたことを明らかにした。代理制度は民法総則の重要な内容として、現代の各国や地域は民法の中でしばしば特別章の形式で確認されている。

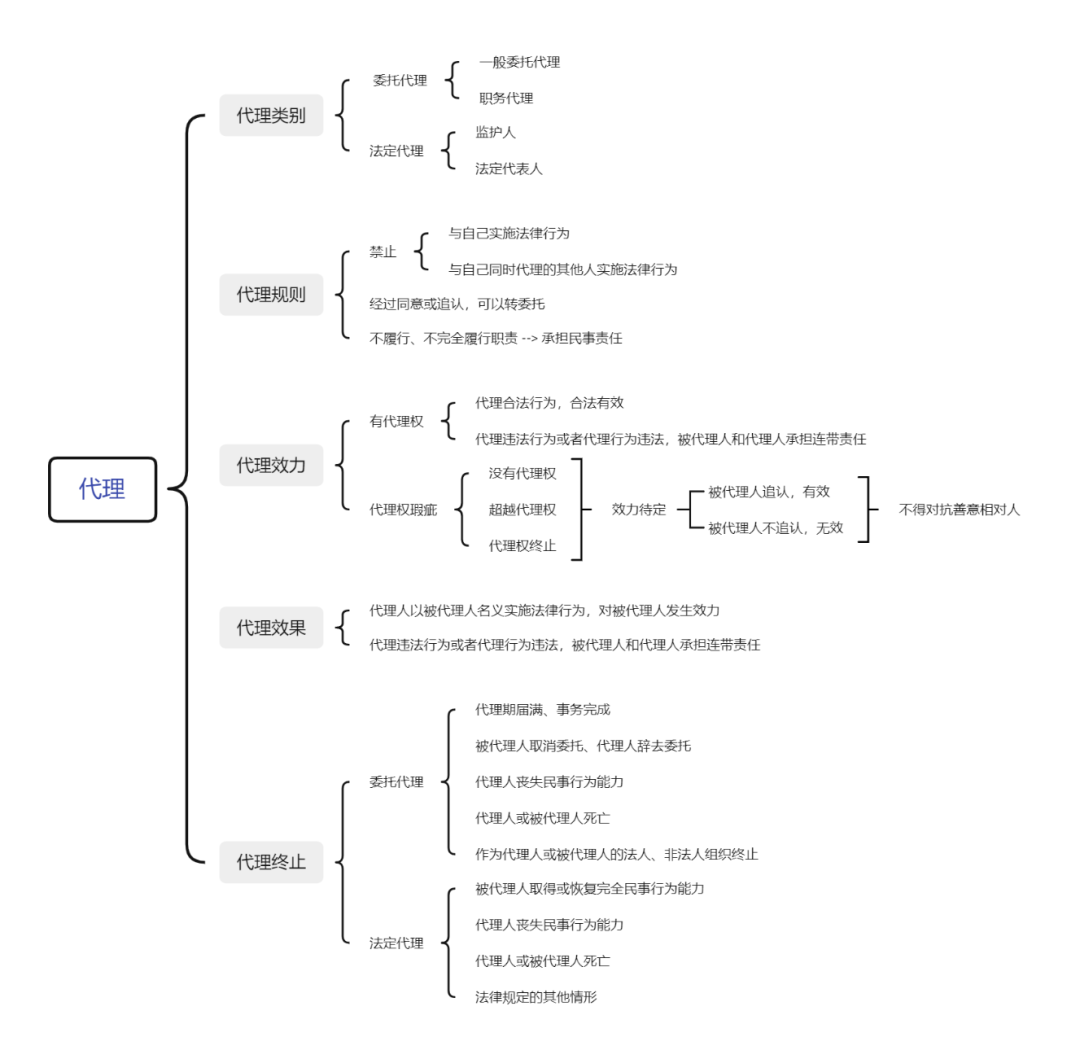

『民法総則』制定前、我が国の法律における代理に関する規定は主に『民事通則』と『契約法』に集中していた。『民法通則』は第4章「民事法律行為と代理」の中で「代理」の一節を専門に規定し、全部で8条である。「契約法」は第3章「契約効力」のうち3つの条項が代理問題に関連し、第21章では「委託契約」を専門に規定している。『民法総則』が制定された時、上記の規定に基づいてさらに改善と補充を行い、専門的に「代理」の章を単独で規定した。今回の『民法典』の編纂は、内容は基本的に変わらない。『民法典』の「代理」の章の思考図は以下の通りである:

一、代理店の概念と内包

(一)エージェントの定義

エージェントについては、ドイツ民法に由来し、いわゆるエージェント(Stellvertretung;Representation)者は、他人の名義で他人のために第三者の意思表示をしたり、他人のために第三者の受領意思表示をしたり、それによって効力を直接その他人に帰属させる行為も、すなわちエージェントが被エージェントの名義で民事法律行為を実施したり、法的効果も直接被エージェントに帰属する。『民法典』第百六十一条第一項は、「民事主体は代理人を通じて民事法律行為を実施することができる」と規定している。

(二)代理の理論

代理行為の帰属については、学説上論争がある:本人行為説があり、サヴィニによって創立され、その内容は略:法律行為を実施する意味は本人によって形成され、代理人は本人の「機関」に相当し、本人の意志を対外的に表現するにすぎない。したがって、代理行為が表す意味は本人の意思である。また、ブローカー行為における意思表示は本人によって形成されず、第三者に対して行われたのは代理人の意思表示であり、それによる法的効果は本人によって受けられたにすぎないという、ブリンツによって創始された代表的な説もある。この理論は、今ではドイツの通説となっている。また、ミートエスが提唱し、両者を折衷しようとしたという共通行動説があり、本人と代理人の間では、授権行為と代理行為は互いに分離しているのではなく、共通の要件であるという本人の行動説と代表説の中でそれぞれ一端を取っている。

現時点では、代理行為は代理人の行為であることを強調しているが、その効果は代理制度によって直接本人に帰属する。法的関係の観点から考えると、代理も法的関係である。代理関係において、被代理人は本人とも呼ばれ、他人を代理して相応の行為に従事する人は代理人と呼ばれ、代理人と民事法律行為を実施する人は相対人と呼ばれる。

(三)エージェントの機能

エージェントの機能は主に以下の2つの面に現れている:1つは拡張機能である。ある被代理人は時間と精力が限られているため、自分で行うことが難しいことが多い。代理人によっては自身の知識や経験などに制約され、民事活動に従事することが困難な場合がある。代理制度により、民事主体は代理人の行為を通じて自分の利益を実現することができ、それにより広く深く民事活動に参加することができる。その意味で、代理制度は民事主体意思自治の空間を拡張した。2つ目はアクセシビリティです。一般的には、完全な民事行為能力が独立して民事法律行為を実施することができる。民事行為能力がない人と民事行為能力を制限する人にとって、彼らは民事活動に参加し、自分の利益を実現するには、代理制度を通じて、法定代理人がその行為能力の不足を補う必要がある。

(四)エージェントの範囲

1、適用エージェントの動作を許可

代理の適用範囲は原則として民事法律行為に限られる。民事法律行為以外にも、実際には代理を適用できる他の多くの状況が存在している:準民事法律行為準法律行為と非民事法律行為。準民事法律行為については、例えば、オファーの招待、オファーの撤回、承諾の撤回なども代理することができる。法律行為に照準を合わせ、例えば催告、物の瑕疵通知は類推的に適用される。(6)一般的な非法律行為は主に:申請行為、即ち国家関係部門にある資格又は権利の授与を請求する行為、申告行為、法定義務を履行する行為、例えば申告納税行為、訴訟行為、すなわち代理訴訟中の当事者が各種訴訟行為を行う。これらは往々にして弁護士が非訴訟や訴訟に従事する業務である。非法律行為が代理を適用する場合、法律行為は存在しないため、民事法律行為の結果を生むことはもちろんなく、それぞれが遵守する法律、行政法規の規定に基づいて相応の効果を生むべきである。

2、適用エージェントの動作を禁止する

すべての民事法律行為が代理を許可するわけではない。『民法典』第百六十一条第二項の規定によると、以下の3種類の民事法律行為は代理してはならない:1つは法律の規定に基づいて本人が自ら実施すべき民事法律行為、例えば結婚登記、第二に、当事者の約束に基づいて本人が自ら実施すべき民事法律行為、第三に、法律行為の性質に基づいて代理してはならない行為であり、主に人身専門属性の身分行為または債務行為、例えば養子縁組、遺言書の締結、公演契約などである。

二、代理の外延と類別

(一)法定代理店と意思決定代理店

エージェントの生成根拠に応じて、エージェントは法定エージェントと意思決定エージェントに分けることができる。『民法典』第百六十三条の規定はこの分類に対応する:法定代理は法律の規定に従って代理権を行使する代理を指し、意定代理の代理権は当事者の意志に由来する。

1、「指定エージェント」を法定エージェントに組み込む

「民法通則」には、人民法院または指定単位の指定に従って代理権を行使する代理も指定されている。立法過程では、指定されたエージェントが1つのエージェントタイプであるかどうかについて、議論が大きい。研究によると、法定代理と指定代理の分類は学理的に一定の意義があり、結局彼らは代理人の確定に違いがある。しかし、両者の代理権の出所はいずれも法律の規定であり、代理人はいずれも法律の規定に基づいて代理権を取得し、代理の職責を行使し、法律上と事務の中で区別する意味は大きくないため、『民法典』は『民法通則』が規定する「指定代理」という類型を取り消し、それを法定代理の範囲に入れて規範化した。

法定代理人の代理権は法律の直接規定に由来し、代理人の授権を受ける必要はなく、同様に法律の規定に合致した場合にのみ代理人の代理権を取り消すことができる。法定代理人のタイプは主に保護者、行方不明者の財産管理者、清算グループである。

2、「職務代理」は「委託代理」に組み入れられる。

(1)「意図エージェント」または「依頼エージェント」の呼称

意定代理の代理権は当事者の意志に由来する。書面形式を採用する場合、代理人の名前または名称、代理事項、権限と期限を明記しなければならない。なお、『民法典』の用語は「委託代理」である。これに対して、ある学者はこの呼称が正確ではないと考えている:その1、意定代理の基礎関係は必ずしも委託ではない。意思決定エージェントの基礎関係を構成するのは、委託契約のほかに、雇用と労働契約も一般的であり、単なる授権行為だけで基礎関係がない可能性もある。第二に、基礎関係が委託契約であっても、意思決定代理権は委託からではない。委託は契約に属し、代理関係の基礎的な法律関係にすぎない。代理人に代理権を取得させるのは、片方の行為としての代理権付与行為である、その3、委託関係は必ずしも代理権を伴うものではない。当事者間には代理関係なしに委託契約だけが存在する可能性があり、受託者は、法律行為を利用して委託事務を完了する必要がない、または委託者の名義で法律行為を実施する権利がない。「委任」と「代理」の間には必然的なつながりはないことがわかります。

(2)委任エージェントは権限から生まれ、基礎関係の影響を受けずに一方的に意思決定することができる。

だからこそ、委任代理の中には、代理行為の無因性を認めるかどうか、無因性理論自体が抽象的すぎるため、我が国の民衆が授権行為の無因性を受け入れにくいことなどを考慮して、「民法総則」は授権行為の無因性原則を規定していない。しかし、学界通説によると、代理権の発生は委託授権行為に基づいており、授権権は本人が一方的な意思表示で行い、その効力は代理人と本人の間の基礎的な法律関係(主に委託代理契約であるが、これに限らず、例えばパートナーなど)が効果がないか、取り消された影響を受けない。同様に、代理権が発生した後も代理権は独立性を持ち、たとえ委任授権行為が無効であっても、必ずしも代理行為の効力に影響を与えるわけではなく、これに対して無権代理または表見代理の法律規則を適用しなければならない。

(3)『民法典』は同様に授権された職務代理を委託代理に組み入れる。

我が国の法律体系の下で、意定代理の範囲を適切に拡張することは、論理的な円満性に合致するだけでなく、実践中の需要と結合するのにも有利であり、更に大衆が各種代理行為中の代理権の出所を合理的に認識するのに役立つ。意定代理権は、本質的には本人の意思に基づいて発生する代理権であるべきである。このような意味は本人の授権行為にも表れ得るし、本人が本人と代理人との間の雇用、委託などの契約関係に基づいて代理人の地位を任命することにも表れ得る。(11)『民法典』第百七十条は職務代理を委託代理の項目の下の重要な内容とし、単独で規定し、職務代理の性質を体現するとともに、職務代理自身の重要性を明らかにした。職務代理の中で、代理人の身分は法人または不法者組織の従業員である、代理人が実施する行為はその職権範囲内の事項でなければならない。代理人は法人又は不法者組織の名義で民事法律行為を実施する。越権職務代理については、先に述べた越権委託代理のように、無権代理または表見代理の法律規則を適用しなければならない。後文会は専門的に検討する。

(二)単独代理店と共同代理店

代理権の行使が1人か数人かによって、代理を単独代理と共同代理に分けることができる。代理権が単一の代理人によって独自に享有される場合は、単独代理権と呼ばれる。代理権が数人で共有されている場合は、共同代理権と呼ばれます。エージェント規則は単独エージェント権を原型として展開され、共通エージェント権は法定でも意定でもよい。単独代理と共同代理、法定代理と意定代理は、分類基準が異なるだけで、一対一の対応関係はない。

『民法典』第百六十六条は、「数人が同じ代理事項の代理人である場合、共同で代理権を行使しなければならないが、当事者が別途約束を持っている場合を除く」と規定している。代理権の共同行使の具体的な方式について、代理人と被代理人との間に約束がある場合は、約束に従って行う。約束がない場合、数人の代理人の間で約束による分業を許可しなければならず、紛争が発生した場合には協議による多数決の方法で行うことができ、全体代理人の分業状況及び協議状況を経て速やかに被代理人に報告することができる。

(三)本代理店と復代理店

代理権が再び代理するかどうかによって、本代理と復代理に分けられる。『民法典』第百六十九条の規定はこの分類に対応する。本エージェントまたは元エージェントとは、エージェントに直接代理人を選任されて成立するエージェントを指す。復代理とは、代理人が代理権限内のすべてまたは一部の行為を実施するために、自分の名義で他人を自分の被代理人に選定する代理人を指す。復代理関係には、元代理人と復代理人の2つの代理人が存在し、「元代理人対被代理人の代理」と「復代理人対被代理人の代理」の2層の代理人が存在する。

複素エージェントの必要性:本エージェントは存在する、事前に取得して代理人に同意されたり、事後経過して代理人に追認されたりします。代理人は自分の独立意思を代理人に選任された復代理人とする、複素代理権は元代理権の範囲内でなければならない。復代理人は主に委託代理人に適用されますが、法定代理人にも適用できます。つまり、法定代理人と委託代理人はいずれも被代理人のために復代理人を選択することができます。ここでは、法定代理に復代理権を付与する理由を説明する必要がある:法定代理人の代理権は広く、何事も必ず自分で行うことができない、法定代理人が自ら代理行為を実施することができず、委託することができないと、被代理人の利益を実現することができない。

(四)直接プロキシと間接プロキシ(顕名プロキシと隠名プロキシ)

1、理論分類と立法例

代理人が誰の名義で法律行為を実施するかによって、直接代理(顕名代理)と間接代理(隠名代理)に分けられる。伝統的な大陸法系の理論には直接代理と間接代理の区別があり、英米法系は顕名代理と隠名代理に分けられる。代理人が被代理人の名義で法律行為を実施することを直接代理人と呼び、代理人が自分の名義で他人の利益のために法律行為を実施することを間接代理人と呼ぶ。間接代理の場合、行為の効力は直接代理人と相対人の間で発生し、それから代理人が取得した権利義務を被代理人に転送するので、間接代理人は被代理人と相対人の間に直接権利義務関係を設定することはありません。実際、間接代理は純粋な代理ではなく、代理の三者関係は生じず、両者の法的構造はかけ離れている。大陸法系の国や地域で規定されている代理は一般的に、ドイツ、フランス、イタリア、ロシア、日本の民法典などの直接代理を指す。

2、我が国の立法実践と変遷

「民法通則」は直接代理を規定しているだけで、間接代理を規定していない。「契約法」は我が国の対外貿易代理店の基礎の上で「国際貨物販売代理条約」を参考にして、2大法系の特徴を兼ねて、第402条、第403条で間接代理店に対して規定を行った。「民法総則」の制定過程で、「民法総則」では直接代理だけを規定すればよく、間接代理は契約法で規定しなければならない、「民法総則」では直接代理と間接代理を同時に規定することを提案する意見もある。「契約法」第403条に規定された間接代理も「民法総則」に明確に規定しなければならないという意見もある。

民法総則草案の前の3つの審議稿では、直接代理と間接代理について規定している。第12期全国人民代表大会第5回会議で民法総則を審議した際、間接代理は総則に規定する必要はなく、契約法に規定すればよいという意見があった。そのため、最後に可決された民法総則は間接代理の規定を削除した。今回の「民法典」の編纂は、このやり方に変更はなく、契約編「委託契約」の章で間接代理を規定した。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号