大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』総則編の法律行為(下)

二、民事法律行為の効力評価

民事主体が意思表示を通じて民事法律行為を行い、相応の民事権利、義務関係が生じるかどうかは、民事法律行為の効力の評価にかかわる。民事法律行為の効力は、民事主体の民事行為能力が健全であるかどうか、意思表示が真実であるかどうか、法律違反であるかどうか、公序良俗に違反しているかどうかなどの状況によって影響を受ける可能性がある。民事法律行為は有効なほか、効力保留、取消可能、無効などのその他の効力形態がある。

(一)構成要素完備下の有効な民事法律行為

1、民事法律行為の有効要件の立法例。

民事法律規範に有効要件を定めるかどうかの条項については、各国で取り方が異なる。他の国や地域から見ると、民事法律行為の有効要件を明確に規定する立法例はあまり見られない。例えば、ドイツ、日本、我が国の台湾地区はいずれも法律行為の有効要件を明確に規定しておらず、法律行為の効力状態に影響する様々な状況を逆から規定しており、法律行為はこれらの状況を備えていなければ有効であるべきである。フランス、ウクライナなどの有効要件を正面から規定した立法例もある。我が国の『民法通則』は当時、合法的な民事行為こそが民事法律行為であることを認めたため、第五十五条の「民事法律行為構成要件」において、(1)行為者は相応の民事行為能力を持っている、(2)意味は真実を表す、(3)法律又は社会公共利益に違反しない。「契約法」第52条は、契約が無効であることを逆から規定する場合、ただし、この条第(5)項は、前述の「民法通則」第55条第(3)項を「法律又は行政法規の強制的な規定に違反しない」ように改正する。

2、『民法典』第百四十三条は民事法律行為の有効な要件を規定している。

立法過程において、民事法律行為の有効要件を正面から規定すべきかどうかについて、世界の主要国と地域の立法例から見ると、法律行為の有効要件を正面から規定するのは少数に属するとの見方がある。自治を意味する法律行為制度を体現するには、法律行為の各種瑕疵の類型とその効力を明確に規定していれば、これら以外の法律行為はすべて有効であるべきである。したがって、法的行為の有効要件を正面から規定する必要はない。我が国の『民法通則』はかつて民事法律行為の有効要件を規定しており、実践の中でこの規定は行為者が民事法律行為を正しく実施し、意思自治を実現するよう誘導する役割を果たしており、この規定を維持し続けるべきだという見方もある。研究を重ね、後者の観点を採用し、民事法律行為の効力の一節で行為の有効要件を規定した[2]。同時に、「法律、行政法規に違反しない強制的な規定」の後に「公序良俗に違反しない」を増やした。

これにより、民事法律行為の効力の評価は構成要素として、主に民事主体の行為能力、意思表示の真実な状態、法律法規と秩序風俗の規制から具体的に解釈し、分析することができる。

(二)構成要素瑕疵下の効力保留民事法律行為と取消可能民事法律行為

1、民事行為能力者がその年齢、知力、精神健康に合わない民事法律行為に従事することを制限するのは効力保留民事法律行為である。

『民法典』第百四十五条の規定に基づき、純利益を得た民事法律行為またはその年齢、知力、精神状況に応じた民事法律行為のほか、民事行為能力者が実施する民事法律行為を制限するには、その法定代理人の同意または追認が必要である。同意は事前の明確な承認であり、追認は事後の追認である。法定代理人が同意したり追認したりする前に、その効力は保留状態にあり、このような効力が不確定な状態はずっと続くべきではない。立法は相対人に催告権を付与し、このような効力が不確定な状態が長期的に続くことを避けることができ、それによって相対人の権益を保護し、取引の安全を維持することができる。これに対して法定代理人が示さない場合は、法定代理人の追認行為の効力に対する態度が消極的で放任されていることを意味し、この場合は追認拒否とみなすべきであるため、この行為に法的効力は発生しない。

民事行為能力者の実施を制限するこのような民事法律行為にとって、法定代理人の追認権のみを規定すると、行為の効力を肯定または否定する権利は法定代理人のみによって行使され、法定代理人が行為を追認する前に、対人は自分の権益に基づいて行為の効力を選択することができず、法定代理人の追認または否定を受動的に受け入れるしかなく、これは相対的な人、特に善意が相対的な人に対して不公平である。したがって、バランスを取るためには、相対的な人に取り消し権を与える必要があります。注意に値するのは:重大な誤解、詐欺、脅迫、明らかに公平を失った権利者が享受する取り消し権とは異なり、本条では取り消し権者が通知の方式で相手に教えればよく、訴訟や仲裁の方式で行使しなければならないのではなく、主に取り消された原因がはっきりしているため、相手は民事行為を制限する能力者である。相手が善意の対人でなければ、催告権を行使するしかなく、取り消し権を行使することはできない。

2、詐欺、重大な誤解などの「意思表示が不正確」な民事法律行為は民事法律行為を取り消すことができる。

意味は行為者の真意を表現できなかったことを示し、意図的な行為のほかに、行為者の無心の失である可能性があり、これは民法のいわゆる誤り(Irrtum)であり、筆者はこれを「意味表示が正確ではない」と呼び、詐欺、重大な誤解であることがよくある。

(1)一方または第三者が詐欺行為を実施し、相手が真実の意思に反する場合に民事法律行為を実施させ、詐欺を受けた側は人民法院または仲裁機構に取り消しを請求する権利がある。

『民法典』第百四十八条、百四十九条は「詐欺」の場合の民事法律行為を規定し、一方の当事者が故意に相手に虚偽の状況を知らせたり、故意に真実を隠したりして、相手の当事者に誤った意思表示をさせたりする行為を指す。詐欺の構成要件には一般的に4つの項目が含まれている:1つは行為者に詐欺の故意が必要である。第二に、行為者は詐欺行為をしなければならない。3つ目は、詐欺を受けた人が行為者の詐欺行為によって心の誤りや誤った判断に陥ったこと、すなわち詐欺行為と誤った判断の間に因果関係があることである。4詐欺を受けた人が誤った判断に基づいて意思表示をすること。この過程で、詐欺を受けた人は必ず民事法律行為の当事者であり、詐欺師の詐欺行為によって誤った判断に陥り、それに基づいて意思表示を行う。

しかし、詐欺行為を行った人は民事法律行為の当事者以外に3人目の可能性がある。今回の「民法典」では、第三者が詐欺を実行するケースが新たに追加された。ここでの第三者とは、一般的には民事法律行為の双方の当事者以外に、一方の当事者を助けて取引を促進し、他方の当事者を詐欺するなど、一方と何らかの関係がある特定の人を指す。ある関係の中には、当事者の代理人、法定代表者など、特定の法律関係を排除する必要があると指摘する学者がいる。当事者の代理人または法定代表者が詐欺行為を行った場合、第三者詐欺を成立させずに当事者側が詐欺行為を実施するように構成しなければならない。

(2)重大な誤解に基づいて実施された民事法律行為は、行為者は人民法院又は仲裁機関に取消を請求する権利がある。

『民法典』第百四十七条は、「重大な誤解に基づく」項における民事法律行為とは、一方が自分の過ちにより民事法律行為の内容等に重大な誤解を生じたことにより実施する民事法律行為をいう。重大な誤解は伝統的な民法概念ではなく、大陸法系国家の対応する概念は誤りであり、意味形成段階の誤りと意味表現段階の誤りに分けられる。英米仏系諸国も誤った概念を採用しており、その中で一般法では双方の誤りと一方の誤りを区別している。(7)立法過程において、大陸法系国家と地域の立法例を参照して「誤り」概念を採用するか。一部の意見では、総則編は大陸法系主要国と地域の規定と一致し、立法に「誤り」の概念を採用し、できるだけ「誤り」の内包を明確にしなければならないと指摘している。研究を経て、重大な誤解の概念である自民法通則が創立されて以来、実践の中でずっと踏襲されてきて、すでに広範な司法実務者及び人民大衆に熟知されて掌握されており、しかもその内包は司法解釈を経てさらに解明された後、大陸法系の「誤り」の内包比に比較的に接近しており、裁判実務において不適切ではなく、民法通則と契約法の規定を維持することができる。

重大な誤解の内容については、『民法典総則編司法解釈』第19条及び第20条の規定に基づいて、行為者が行為の性質、相手方当事者又は標的物の品種、品質、規格、価格、数量などに対して誤った認識を生じたり、第三者が誤った伝達をしたりすると理解できる。『民通則意見』第71条の規定に比べて、「そして大きな損失をもたらした」を削除した。この改正の背後にある意図は、表意者が行為の性質などに重大な誤解を与えていることを発見した場合、重大な誤解に基づいて実施された民事法律行為を取り消すことを許可し、大きな損失をもたらすまでこのような権利を享受する必要はなく、この事件の影響を萌芽状態に消滅させることであると理解できる。もしすでに大きな損失をもたらしているならば、契約はすでに履行済みで、契約を取り消す必要はない可能性が高い。すでに大きな損失をもたらした場合、重大な誤解は自分の原因によるものであるため、損失はすべて自分で負担しなければならない。それよりも、表現者に重大な誤解を知ったときに契約を取り消す権利を与えたほうがいい。(9)代理弁護士と引受裁判官は『民法典』の施行後、重大な誤解の構成要件に注意しなければならない。

3、脅迫、公平性の喪失などの「意思表示の不自由」の民事法律行為は民事法律行為を取り消すことができる。

意志の形成と表現の過程で、行為者は他人から不当な妨害を受ける可能性がある:詐欺を受けてぼんやりと決定を下す可能性があり、脅迫を受けて心に反して決定を下す可能性があり、他人に乗じられて我慢して決定を下す可能性がある。これらのすべての状況は、行為者が独自に判断した結果ではなく、「自由意志」の名の下に帰することはできない。[10]筆者は「意思表示の不自由」と呼んでいる。一般的な状況には脅迫があり、人の危険に乗じる顕在化した公平さを含む。

(1)一方または第三者は脅迫手段で、相手が真実の意思に反する場合に民事法律行為を

実施させ、脅迫を受けた側は人民法院または仲裁機構に取り消しを請求する権利がある。

『民法典』第150条は「脅迫」項における民事法律行為を規定し、行為者が脅迫、恐喝などの不法手段を通じて他人の思想に強制を加え、それによって他人に恐怖心を生じさせ、恐怖心に意思表示をする行為を指す。実務上の具体的な状況については、『民法典総則編司法解釈』第20条は、「自然人及びその近親者等の人身権利、財産権利及びその他の合法的権益に損害を与えたり、法人、不法者組織の名誉、栄誉、財産権益等に損害を与えたりすることを強要し、恐怖心に基づいて意思表示を迫る場合、人民法院は民法典第150条に規定された脅迫と認定することができる」と規定している。

(2)一方は相手が危篤状態にあり、判断力がないなどの状況を利用して、民事法律行為が成立した時に公平性を失わせ、損害を受けた方は人民法院または仲裁機構に取り消しを請求する権利がある。

『民法典』第百五十一条は「公平を見失う」民事法律行為を規定し、一方が自身の優位性または相手が経験していない、危険な状態にあるなどの状況を利用して、民事法律行為が成立した時に権利義務が明らかにバランスを失い、公平、等価有償の原則に違反する行為を指す。一般的に主観と客観の2つの要件を備えている:主観的要件とは、法律行為が発生した時に一方が優位性を利用したり、相手の軽率さ、経験がないなどを利用して相手と公正でない契約を締結したりする故意を持っていることを指す。客観的要件は民事法律行為が成立した時の利益の著しいアンバランスである。市場経済の条件下では、取引の絶対的な公平を要求することは不可能であり、損をしたり儲けたりするのは普通である。需給関係、価格の変動などさまざまな要素を考慮することで、利益のアンバランスが「顕著」な程度に達しているかどうかを判断する必要がある。また、時間参照系は法律行為が成立した場合、事後の公平さは商業判断の問題であり、法律介入の範囲内ではない。

今回の『民法典』は人の危険に乗じることを顕失公平の中に含み、立法理由は:『民法通則』と『契約法』の規定の顕失公平と人の危険に乗じることはそれぞれ重点があるが、関連司法実践の両者に対する定義から見ると、それらはすべて主観と客観の両面で類似の要求があり、例えば顕失公平の中の「一方は明らかに公平、等価有償原則に違反している」、つまり相手の利益を深刻に損害している、「優位を利用するか、相手の経験がないことを利用する」は人の危険に乗じる手段に近く、いずれも相手の不利な状況を利用している。これに基づいて、両者を統合して規定し、立法例を通行するやり方と一致するだけでなく、司法実践を厳格に把握しやすくし、この制度が悪用されることを防止するために、公正さを著しく失って新たな内包を与える。

小結:上述の多くの取り消すことができる民事法律行為を総括する:詐欺、重大な誤解、脅迫、公平を見失う。今回の『民法典』の変化は、詐欺、脅迫による利益損害の対象を区別しないことである。過去、詐欺、脅迫によって国益を損なったものは、無効である。詐欺、脅迫によりその他の民事主体の利益を損害した場合は、取り消すことができる。今回の除去は無効で、すべて取り消すことができるように調整された。2つ目は、「人の危険に乗じる」を統合して「公平さを失う」項目に入る。3つは一律に変更権を取り消し、取り消し権だけを与える。前述の法条の規定と結びつけて、詐欺、重大な誤解、脅迫、顕失公平項下の取消権はすべて訴訟または仲裁方式を通じて行使しなければならず、『民法典』第百五十二条の規定と結びつけて、重大な誤解項下の取消権の期限は3ヶ月であり、詐欺、脅迫、顕失公平項下の取消権の期限は1年である。

(三)無効民事法律行為

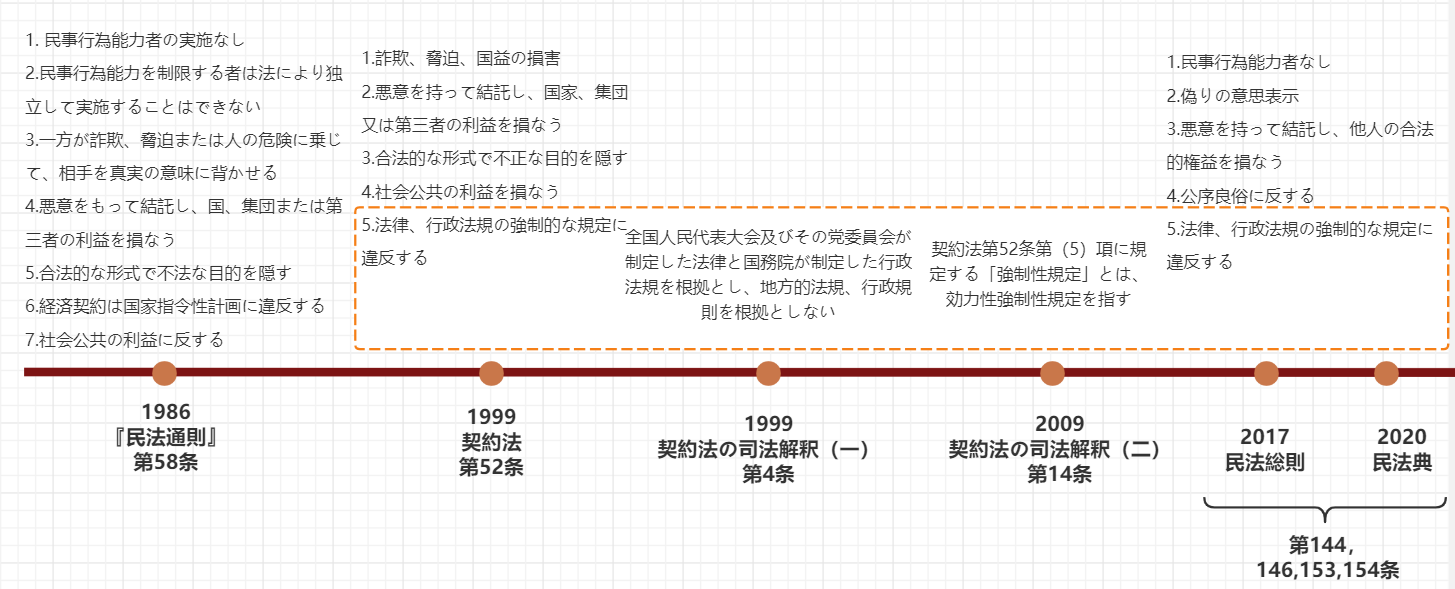

1986年の「民法通則」から2020年の「民法典」まで、無効な民事法律行為に対して規定されてきた。全体的な傾向は、民事主体間の意思自治をより尊重し、民事法律行為の効力を簡単に否定しないことである。以下の時間軸は立法の発展と変化を簡単に示している。

時間軸の下には法律文書の公布時間と関連する条項の数があり、上には条項の中の無効な民事法律行為に関する具体的な状況がある。1986年の「民法通則」は旧ソ連民法典の影響を受け、国の介入色が濃く、特に「合法的な形式で不法な目的を隠す」という規定は、直接旧ソ連民法典を受け、移植した。経済契約の国家指令計画違反も計画経済の産物である。偶然ではなく、詐欺、重大な誤解、脅迫、顕失公平項下の法律行為は一時無効な法律行為と規定されたことがある。偶然にも、自由を尊ぶフランス民法典第1109〜1118条は、前述の状況に対して原則的に無効と規定されている。『フランス民法典』は法律行為を抽象化しておらず、第三編「財産を取得するための様々な方法」第三章「契約と合意の債務の一般的な規定」第二節「契約が有効に成立する要件」第一目「同意」に規定されている。「誤り、脅迫または詐欺」はいずれも「同意」の自由または真実に影響する要素であるため、当事者に無効または契約解除を宣言する権利を与える。旧ソ連は国家の介入を奉行し、フランスは絶対的な自由を尊崇しているが、「道は同じ」、詐欺、脅迫の下で、すべて無効な法律行為と規定しており、私たちは「法の精神」、法律の継承と移植、立法の根源と司法実践などの問題に対してより多く、より深い思考を引き起こす価値がある!

1999年の『契約法』は『ドイツ民法典』に引き続き影響を受けた背景の下で、詐欺、重大な誤解、脅迫、顕示的な公平を区別し、国益を損なう規定は無効であり、その他の主体的利益を損なう規定は変更可能、撤回可能である。残りの状況は1986年の「民法通則」の規定を維持し続けている。その後、「契約法」の2回の司解解釈は「法律法規」違反に対して縮小制限を行い、「法律、行政法規の効力性強制性規定に違反する」と解釈し、地方法規、行政規則又は法律、行政法規の管理性規定に違反する場合、原則として民事法律行為の効力を否定しない。時間の次元を通じて、私たちは意思表示の瑕疵の下で民事法律行為の評価の変化の過程を見ることができます:詐欺、重大な誤解、脅迫、顕失公平項の下の法律行為は『民法通則』の無効から『契約法』の変更可能、取消可能から『民法典』の取消可能まで。今回の『民法典』の無効民事法律行為に対する評定と分類は、やはり民事主体、意思表示、違法違反などの角度から分析した。

1、民事行為能力のない人が実施した民事法律行為は無効である。

『民法典』第百四十四条は、民事行為能力のない人が実施する民事法律行為は無効と規定している。私法自治理念によると、法律行為の効力は行為者の自由意志にかかっているが、自由意志の所有は、独立した理性的判断能力を標識としている。判断能力の領域を超えては、意志の自由とは言えない。したがって、判断能力の欠如は法律行為の効力に影響を与える。判断能力の欠如は持続的である可能性があり、これは行動能力の欠如を招く。無行為能力者は法律上何の判断能力も備えておらず、いかなる法律行為も実施できない。無行能力者の法的行為は概して無効であり、実際には法的交際の場に入るための扉が閉ざされている。この取り組みの目的は、リスクに満ちた交際の世界に無行能力者が勝手に入り込んで自らを傷つけることを防ぐことにある。これは同時に、行動能力が欠けている人の保護に対して、取引の安全より優れていることを意味する。

2、虚偽の意思表示による民事法律行為は無効である。

『民法典』第百四十六条は「虚偽表示」に関する規定であり、これは2017年の『民法総則』制定時に新たに増加した内容であり、『民法典』に吸収された。虚偽の意思表示は虚偽表示とも呼ばれ、その法律概念はドイツ民法に由来し、後に日本、韓国の民法及び我が国台湾地区の民法に採用された。虚偽表示とは、行為者も相対者も自分の意思が真意ではないことを知っていて、共謀して真意と一致しない意思表示をすることを指す。虚偽表示の特徴は、双方の当事者は自分が示した意味が真実ではなく、民事法律行為自体が効果的な意味に欠けていることを知っており、双方はこの行為が法律上の効力を本当に発生することを望んでいないことにある。

一般的に言えば、虚偽表示は構造上に内外の2つの行為を含む:外部の表面行為は双方の当事者が共同で真実と一致しない行為を行うことであり、偽装行為とも呼ばれる;内部の隠蔽行為は、表面的な行為の下に隠され、双方の本当の意味を体現する行為であり、非偽装行為とも呼ばれる。(14)例えば、司法裁判の実務でよく見られる「名株実債」、「売買実債という」(融資性貿易)、「売買実債という」、「融資リースという実債という」。「民法典」の同条の規定によると、虚偽は無効を表し、隠蔽行為はそれで無効ではなく、その効力はどうであれ、関連法律の規定に基づいて処理しなければならず、隠蔽行為がその行為の発効要件に合致すれば、発効することができる。

3、行為者と相対者が悪意を持って結託し、他人の合法的権益を損害する民事法律行為は無効である

『民法典』第百五十四条は「悪意のある談合」行為を規定している。悪意のある談合とは、行為者と相対者が互いに結託し、利益をむさぼるために実施される他人の合法的権益を損なう民事法律行為を指す。双方の行為は明らかな不法性を持っており、否定的な評価を与えなければならない。この条項は『民法通則』第58条及び『契約法』第52条第(2)項に由来し、「国家、集団又は第三者」という用語を「他人」に変更するだけである。したがって、この条項は、当事者以外の第三者が法律行為の無効を確認することを提起した点で、これまでの「無効民事法律行為」とは異なる。例えば債権者は第三者として債務者が債務を避けるために財産を無償または安値で譲受人に譲渡することを知っている、債権者は、債務者である会社の株主が会社の責任財産を減らすために株主会議決議支店を開催することを第三者として知っている。

裁判の実践では、第三者は当事者が悪意を持って共謀していると主張しており、立証に困難があることが多い。これに対して、以下を参照できます。「このような事件は主に当事者が実施した行為そのものを通じて当該行為が悪意のある談合によるものであると認定すべきであり、その判断基準は社会通念である。これは裁判官がその心証を論証する際に、判決文の中で十分に理由を説明し、その心証過程を公開することを要求する。裁判官は立証、質証、弁論の面での法廷の機能を十分に発揮し、被害者に対して十分な立証を要求し、この事件がなぜ構成されたのかを十分に論証しなければならない悪意を持って結託してこそ、裁判官の自由心証を形成することができる。もちろん、悪意のある談合の契約書以外にも、双方の間で意思疎通があって被害者の利益を損なう手紙があれば、それは証明力が最も強い直接的な証拠です」

4、違法違反及び公序良俗に反する民事法律行為は無効である。

『民法典』第153条は2項を通じて「違法」と「背俗」民事法律行為の無効を規定した。第一項は「違法法律、行政法規の強制的規定」について、『民法通則』、『契約法』及びその2部司法解釈の進化を通じて、この条項は実質的に「法律、行政法規の効力的強制的規定に違反する」と解釈することができる。「効力性強制性規定」をどのように識別するか、『九民紀要』は参考答案を与えた:強制性規定によって保護された法益類型、違法行為の法的結果及び取引安全保護などの要素を考慮した上でその性質を認定し、裁判文書の中で理由を十分に説明しなければならない。以下の強制性規定は、「効力性強制性規定」と認定しなければならない:強制性規定が金融安全、市場秩序、国家マクロ政策などの公序良俗に関連する場合、取引標的の売買禁止、例えば人体器官、麻薬、銃器などの売買禁止、フランチャイズ経営規定に違反した場合、例えば場外配資契約、取引方式が著しく違法である場合、例えば入札募集などの競争的な締約方式に違反して締結された契約、取引場所が違法である場合、許可された取引場所の外で先物取引を行う。経営範囲、取引時間、取引数量などの行政管理性質の強制性規定については、一般的に「管理性強制性規定」と認定しなければならない。

第二項は背俗に関する民事法律行為の無効である。公序良俗は公共秩序と善良な風俗の略称であり、不確実性概念に属する。民法学説は一般的に類型化された方式を採用し、裁判実務の中で公序良俗裁判の典型的な事件に基づいて、公序良俗に違反するいくつかの行為類型と区別する。これらのタイプには、(1)国家の政治、経済、財政、税収、金融、治安などの秩序を害するタイプ、(2)家庭関係に危害を及ぼす行為の類型、(3)性道徳行為の類型に違反する、(4)人権と人格尊重行為の類型に違反する、(5)経済自由行為の類型を制限する、(6)公平な競争行為の類型に違反する、(7)消費者保護行為の類型に違反する、(8)労働者保護行為の類型等に違反する。強制的な規定と同様に、公序良俗も国家の民事分野に対する意思自治の制限を体現している。

司法実務において、「強制的な規定」と「公序良俗」の融合に関する例は、部門規則に違反した民事法律行為がどのように定性的であるか。特に金融分野では、投融資における「賭け協定」、金融消費における「元本保証収益」の条項などがある。これに対して、「九民紀要」は規則違反を提出したが、一般的な状況では契約の効力に影響しないが、この規則の内容が金融安全、市場秩序、国家マクロ政策などの公序良俗に関連している場合は、契約は無効であると認定しなければならない。人民法院は規則が公序良俗に関連するかどうかを認定する際、規範対象を考察した上で、監督管理の強度、取引の安全保護及び社会的影響などの面を考慮して慎重に考慮し、裁判文書の中で十分な説明を行わなければならない。

小結:以上、『民法典』は民事主体、意思表示、強制秩序などの角度から民事法律行為が無効である場合を設定し、第百五十五及び百五十七条の規定と結合して、無効な民事法律行為は自ら無効であり、具体的な状況に基づいて財産の返還、割引補償、損失賠償の法的効果を発生する。

(四)効力自治の次元

民事法律行為成立後の効力問題については、当事者間で自ら約束することができ、これも自治原則の体現を意味し、当事者の意志に基づいて条件や期限を自由に設定することができる。

1、条件付き民事法律行為

『民法典』第百五十八条は「条件付民事法律行為」を規定し、当事者が将来客観的に不確定に発生した事実をもって、民事法律行為の効力とする付金を指す。付随する条件によって民事法律行為の効力の発生または消滅を決定することを基準として、条件は発効条件と解除条件に分けることができる。特に指摘しなければならないのは、条件付き民事法律行為は、付随する条件が発生したときに発効または失効するが、条件がまだ整っていない場合、民事法律行為は当事者に対して依然として法的拘束力があり、当事者は勝手に変更または撤回してはならない。(16)また、一部の民事法律行為の性質上の要求は直ちに効力を発生しなければならず、効力が不確定な状態にあることを許さないため、条件を付してはならない。例えば、手形行為は、その無因性と流通性のため、条件をつけてはならない。取消権、解除権などの形成権の行使は、条件付きを許可すると、不確定な法律関係をより不確定にするため、条件付きではない。

『民法典』第百五十九条は民事法律行為条件の達成と不達成に関する制定規定である。条件付き民事法律行為において、条件の成否は民事法律行為の効力状況に直接関係する。したがって、当事者が条件達成を不当に阻止したり、促進したりすることは許されない。本条の規定により、当事者が自分の利益のために条件の達成を不当に阻止した場合、条件が達成されたとみなす。条件達成を不当に促進した場合は、条件不達成とみなす。ここの「みなす」は、法律の制定であり、覆すことはできない。

2、期限付き民事法律行為

『民法典』第160条は「期限付き民事法律行為」を規定し、当事者が将来的に到来事実を客観的に確定する期限を指し、法律行為の効力を決定する付金とする。民事法律行為の発効または失効を決定することを基準として、発効期限と失効期限に分けることができる、到来事実を確定する時間が正確かどうかを決定するために、正確な期限と不正確な期限に分けることができる。原則として、民事法律行為はすべて期限を付けることができる。しかし、民事法律行為の性質によって期限を付けてはならない場合を除き、主に身分上の行為、例えば結婚、養子縁組などである。

なお、付帯期間の民事法律行為における付帯期間は、民事法律行為の履行期限とは異なる。履行期限は、当事者が発効した民事法律行為の履行義務に課す期限制限である。この時、民事権利義務はすでに発生しているが、履行期限がまだ到来していないため、当事者の義務は強制的に履行する効力がない。これは、履行期限が満了する前に、義務者は義務を履行しなくてもよく、権利者も義務者に義務の履行を要求してはならないことを意味する。また、発効期限付きの民事法律行為については、期限が到来するまで、民事法律行為は発効しておらず、民事権利義務は発生していない。

民事法律行為はすべて民事主体によって発起され、設立され、その核心と要義を意味する。『民法典』は民事法律行為の効力評価において有効、効力保留、取消可能と無効に分けられ、同時に当事者に効力自治に対する制度を与える。民事法律行為は自分で行うことができ、他人に依頼することもできます。すなわち、民事中の代理制度、代理の概念とタイプの幾何学、効力と終止はどうですか。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号