大邦丨『民法典』総則編の法律行為(上)

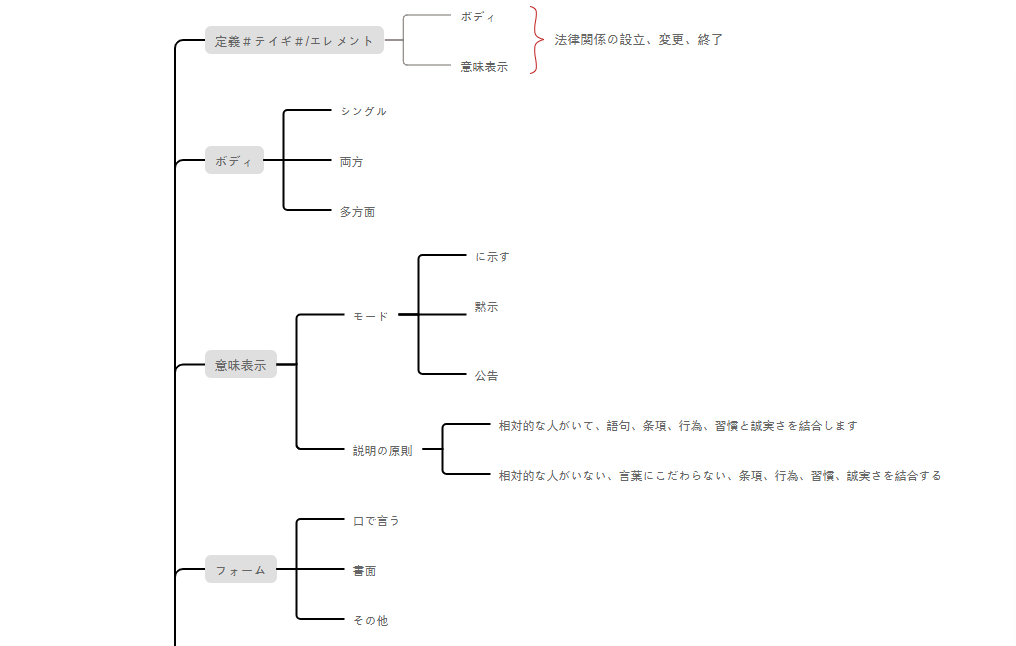

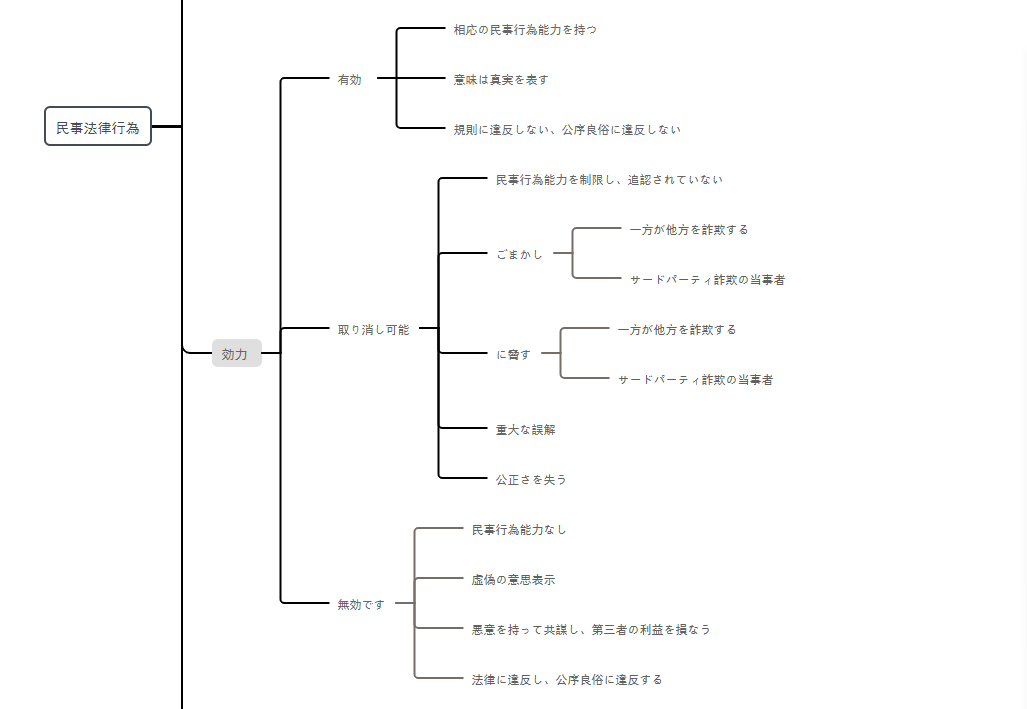

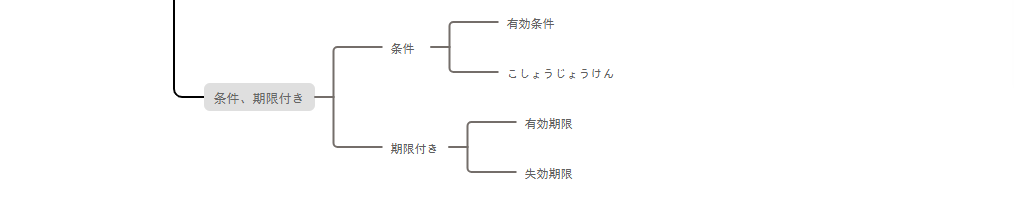

民事法律行為は契約行為、婚姻行為、遺言行為などの一連の具体的な権利と義務関係を生むことができる行為の抽象的で概括であり、民事主体が民事活動の中で自分の意図を実現する重要な民事制度である。『民法典』第6章民事法律行為の思考図は以下の通り:

一、民事法律行為の構成要素

民事法律行為は民事主体が意思表示によってなされるため、2つの構成要素は「民事主体」と「意思表示」である。

(一)民事主体

民事主体は民事権利能力と民事行為能力を持ち、民事権利を享有し、民事義務を負う。民事活動はすべて民事主体によって行われ、意思表示の発行、伝達、受信者及び権利義務の担い手として、民事主体は民事法律行為の必要な構成要素である。民事主体をめぐる異なる視点は、異なる民事法律行為を区別することができる。

1、民事主体の類別によって自然人、法人及び不法人組織の民事法律行為に分けることができる。

1986年の民法通則第54条は、「民事法律行為は公民または法人である…」と規定していたが、今回の民法典は2017年の民法総則第百三十三条の規定を踏襲し、「公民または法人」を「民事主体」に統一的に改正し、一つの民法主体はより抽象的で概括的であり、民法理論が絶えず深化し普及している現在、基本概念を用いて定義することで、正確に説明することができる正確に理解するのにも便利です。2つ目は「民事主体」の概念がより厳格で周延であり、「公民」は計画経済体制及び公法理念の下で使用される概念であり、2017年の「民法総則」から一律に自然人を使用し、しかも最新の民事主体は自然人、法人と不法人組織の3種類に分けられ、1986年の「民法通則」に規定された公民と法人の2種類ではない。

2、民事主体の数量と方向によって、一方、双方、多方民事法律行為及び決議民事法律行為に分けることができる。

一方の民事法律行為とは、一方の意思表示だけで単独で成立することができる民事法律行為を指し、具体的には他人の利益に関連しない一方の法律行為に分けられ、所有物の放棄や他人の利益に関連する一方の法律行為、さらには遺言書の作成、財産の贈与など、双方の民事法律行為は双方の当事者間の意思表示が向かい合って行われ、意思表示が一致して成立した民事法律行為であり、最も典型的なのは契約である。複数の民事法律行為は、3者以上の当事者が意思表示を対向させて行い、意思表示が一致した場合に成立する民事法律行為であり、最も典型的なのは会社定款の確定とパートナー契約の締結である。

民事法律行為を決議することは、2人以上の当事者の意思表示が同じ方向に進み、共通の意思表示に基づいて一定の法的効果を実現しようとする民事法律行為である。特徴は3つの方面に現れている:(1)決議は多数決の方式によって意思表示を形成し、少数が多数に従う原則を奉行し、意思表示の一致を要求しない、(2)決議は法律の約束または共同で約束した議事規則と採決手続きに従って行わなければならない。(3)決議は原則として当事者間の内部的な議定事項にのみ適用され、決議は再び一方、双方、多方面の法律行為を通じて対外効力を発生することを形成する。営利法人の決議民事法律行為の効力については、『民法典』第85条及び『会社法司法解釈4』第1〜5条を体系的に結合して分析研究することができ、テーマと紙面に限られているが、ここでは詳しく説明しないで、興味のある読者は前述の法規及び対応適用例を探すことができる。

派生:「民事法律行為」という概念は絶えず発展するにつれて、立法規範の中でも変化している。1986『民法通則』に規定された民事法律行為には2つの特徴がある:(1)合法的なものだけが民事法律行為と呼ばれ、無効、取り消すことができるものを民事行為と呼ぶ、(2)民事法律行為における中核的地位を強調する意思はない。『民法典』は2017『民法総則』を踏襲し、民事法律行為の内包を改造したのは、「実質的な改正」のためである:まず、民事行為の概念は科学的ではなく、それは効力が定められていない民事行為をカバーすることができないため、次に、民事法律行為の概念が人の心に深く浸透していることを考慮して、依然としてこの法律用語を採用して、新しい内包を与えて、つまり:(1)民事主体が従事している民事行為は、合法行為、無効行為、取消可能行為、効力保留行為を含み、総称して民事法律行為と呼ぶ、(2)民事法律行為の本質的な特徴が「意思表示」であることを強調し、そのために6つの条項を追加することで、論理的により周到で、理論的により自己交渉的で、「法律行為」という言葉の発祥地であるドイツ民法の理論に近い。

(二)意思表示

意味表示は法律行為の中核的要素であり、法律行為は本質的に意味表示である[4]。法律行為は単一方向の意思表示である可能性があり、双方向の一致意思表示である可能性があり、複数の同方向の共通意思表示である可能性があるが、意思表示がないわけではない。結婚の自由、家庭自治、契約精神は、意思表示によって達成される。当事者が自分の意思で民事活動に従事する場合、合法的な行為、無効な行為、取り消し可能な行為、効力保留行為にかかわらず、本質的には意思表示に基づいて実施される法律行為であり、行為者は自分の意思表示のために責任を負わなければならないことを強調した。

具体的には、「意思表示」とは、一定の私法上の法的効果が生じたい旨を外部に示す行為である[5]。伝統的な民法理論によれば、意思表示の構成要素は、行動意思、意思表示、目的意思、効果意思、行動表示の5つに要約できる。つまり、行為者が一定の民法上の効果を生むためにその内心の意味を一定の方法で外部に表現する行為である。

私たちのこの「言明よりも意味が大きい」伝統を持ち、言語には豊富な意味がある国では、意味という言葉は推敲と吟味に値する。具体的な分析と話者の真の意図と態度が必要である。だから、意味自体は「面白い」のですが、物自体は「物」ではありません。国際的な友人が初めて「色を見せて」と見ると、赤橙黄緑青青紫を見せるかどうかを理解することが多い。もちろん、偶然ではなく、西洋にもjump the gun、have the hikeなどのスラングがあります。

そのため、言語文字の豊富性、場面性、交流者自身の経験、背景と法律要求の確定性、厳密性の間には張力と亀裂が存在することが多い。ある先輩が言ったように、「法律家が文書を書くには、千人のハムレットではなく、千人の人に見てもらうように努めるべきだ」。意味はどのように伝達し理解するかを表し、それ自体は研究と解析に値する。

1、意思表示の伝達と受信

(1)相対的な人の意思表示と相対的な人の意思表示がある

意味表示のタイプは多く、相対的な人にするかどうかによって、相対的な人がいる意味表示と相対的な人がいない意味表示に分けられる。契約の要約と承諾を締結し、契約を破棄し、契約を変更し、契約を解除する意思表示、対人的な意思表示がないということは、懸賞広告や捨て物など、特定の対象や不特定の対象に意思表示をする必要がないということです。相対的な人の有無にかかわらず、意思表示の伝達があり、相対的な人がいる場合は、意思表示の受信にもっと注意しなければならない。

(2)対話意思表示と非対話意思表示

相対的な人の意思表示があり、表現方法によって対話意思表示と非対話意思表示に分けられる。対話方式による意思表示とは、表意者が相対的な人が同期して受け取ることができるようにする方法で行う意思表示であり、時間差はなく、例えば対面、電話通信、QQチャット、微信音声ビデオなどが最も典型的である。同時に受領された以上、表意者の意思表示の発効時間は、その内容を相対的に知っている時間である。非対話による意思表示とは、意思表示者が作成した時間と相対的に受領した時間が同期しておらず、両者には手紙、ファックス、電子メールなどの時間差があることを意味します。非対話の意思表示がいつ発効するかについて、他の国と地域には4つの立法例がある:表現主義、発信主義、到達主義と理解主義。到着主義は意思表示者と相対的な人の利益を兼ねているため、我が国の民事立法は多くの国や地域と到着主義を採用している。元の「契約法」は、当事者の要約と承諾が相手の当事者に達した場合に発効することを規定している。『民法典』は『契約法』のやり方を継続し、到達主義を採集し、非対話方式の具体的な形式媒体に対して修正と改善を行っただけである。

(3)従来のレター形式とデータ電文形式

相対的な人の非対話の意思表示があり、形式ベクターによって伝統的な手紙形式とデータ電文形式に分けられる。伝統的な手紙は郵送で到着することを意味する表の発効時間。では、データ電文による意思表示はいつ到着とみなされますか。「契約法」は国連国際貿易法委員会が制定した「電子商取引モデル法」の規定を参考にして、受取人は特定のシステムがデータ電文を受信することを指定して、このデータ電文がこの特定のシステムに入る時間は、到着時間と見なす、特定のシステムが指定されていない場合、データ電文は受信者の任意のシステムの最初の時間に入り、到着時間とみなされる。『民法典』第一白三十七条第二項は『契約法』の規定を継続した上で一定の発展を行い、3つの段階に分けて規定した:その1、人が指定したシステムに対してデータ電文を受信した場合、そのデータ電文はこの特定のシステムに入った時に発効する、第二に、特定のシステムが指定されていない場合、相対的に人が知っているか、またはそのデータ電文がこのシステムに入ったことを知っている必要がある場合に発効する。第三に、当事者がデータ電文形式をとる意思表示の発効時間について別途約束がある場合は、その約束に従う。

裁判の実践について言えば、紛争が発生した後、表意者はその意思表示が発効したことを示す立証責任を負わなければならない。特に対向者が特定のシステムを指定していない場合、表意者は対向者が知っていることを立証しなければならない、またはそのデータ電文がそのシステムに入った時間を知るべきである[7]。しかし、表意者は相対的に知っているか、知っているべきかを証明するのは難しい。意思表示者と相対的な人の利益をバランスさせるために、「国連国際契約使用電子通信条約」は、データ電文が受信者のシステムに到着した場合、受信者がそのデータ電文を知ることができると推定すべきだと規定している。データ電文が相対的な人のシステムに入ると、相対的な人が知っているか、またはその意味表示を知っているべきだとみなされます。相対的に否定する場合は、自分が知らない、あるいは知ってはならない証明責任を負わなければならない[8]。

2、意味表示の形式と方式

(1)意思表示の形式は書面、口頭、その他の形式を採用することができる。

意思表示の外在形式には、法学理論と立法実践から2つのモードがある:1つのモードは形式に対して比較的に厳格であり、外在形式が取引の安全に影響すると考え、原則として書面形式を採用し、さらに公証形式を要求し、当事者の選択の自由を制限し、もう一つのモデルは形式を強制せず、当事者に選択の自由を与え、紛争を引き起こしやすく、取引の安全に影響を与えるが、より便利で迅速で、それによって取引コストを下げる。世界のほとんどの国と地域でこのような立法例が採用されている。我が国の民事立法は初期の『経済契約法』、『技術契約法』、『渉外契約法』から比較的厳格な立法モデルを採用してから『民法通則』、『契約法』、『民法総則』まで比較的にゆとりのあるモデルを採用して、書面、口頭あるいはその他の形式を採用することができて、法律の規定あるいは当事者が特殊な形式を約束した場合、特殊な形式を採用することができます。

(2)意味表示の方法には、明示、黙示、沈黙が含まれます。

行為者が意思表示をする方法には、明示、黙示、沈黙の3つがある。前の2つは積極的な行為の方式を通じて表現し、口頭または書面を通じて、黙示が行為を通じて、直接表現する方式であることを明示し、沈黙は消極的な不作為であり、意思表示ではあるが「示」という積極的な行為はない。沈黙は、法律で規定されている、当事者が約束している、または当事者間の取引習慣に合致している場合にのみ意味表示とみなすことができる。体系的に見ると、『民法典』第六百三十八条は試用品の売買を規定し、試用期間が満了し、購入者が標的物を購入するかどうかを表示していない場合、その沈黙行為の推定意味は購入と表示される。民商事紛争解決において、当事者が自分または相手の沈黙を意思表示と見なすべきだと主張した場合、相応の立証責任を負い、相応の法律規定、当事者間の約束または取引習慣を挙げる。手続法においても、「民事訴訟証拠規定」第4条は、「一方の当事者が他方の当事者が主張する自己都合の悪い事実については認めも否定もせず、裁判員に尋ねられた後も明確に肯定または否定を表明していない場合は、その事実の承認とみなす」と規定している。だから、正視聴のためには、男も女も黙っていない。

3、意味表示の理解と解釈

前述したように、すべての意味表示は言語、文字、行為などの一定の外在的形式を通じて体現されているが、これらの外在的形式と表意人の内心の本当の意味表示が一致しているかどうかは、表意人の表現能力や表現方法の違いによって違いが現れたり、意味表示がはっきりしない、はっきりしないことが多い。これにより、実際の生活では、表意者の意思表示に対して、異なる人が異なる理解を生み、議論になる可能性があり、意思表示について説明する必要がある。『民法典』第百四十二条は『契約法』第百二十五条第一項の基礎の上で抽出し、同時に改良を加え、相対人と相対人の有無を区別した。

相対的な人の意思表示がある解釈には、表意人の心の真実の意味、つまり主観的な考えを考慮する必要がある、相対的な人の信頼利益、すなわち客観的な状況を考慮し、両者を結合して考慮しなければならない。学理的には主客観結合解釈主義とも呼ばれる。無対向人の意思表示解釈規則の最大の違いは、無対向人のため、このような意思表示の解釈は主に表意人の内心の真実な意味を探究し、客観的な状況に対する考慮が少なく、学理的には主観解釈主義と呼ばれる。

そのため、「相対的な人の意思表示がある解釈は、使用されている語句に基づいて、関連条項、行為の性質と目的、習慣と誠実さの原則を結合しなければならない」、すなわち文義解釈を基礎として、体系解釈、目的解釈、習慣解釈、誠実信用の原則解釈を兼ねる。「対向人の意思表示がない解釈は、使用されている語句に完全にこだわるのではなく、関連条項、行為の性質と目的、習慣及び誠実信用原則を結合しなければならない」とし、同等に文義解釈、体系解釈、目的解釈、習慣解釈、誠実信用原則解釈を適用して当事者の真実の意味を探究する。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号